Banlieues bled

Plus de dix millions de français sont originaires d’Afrique ou des Antilles, à la première, deuxième ou troisième génération.

En 2009, la Guadeloupe nous a rappelé à quel point les liens avec les territoires d’Outre-Mer étaient viciés et inéquitables.

On fêtait en 2010 le cinquantenaire des indépendances africaines. Et pourtant, la dépendance continue.

En 2011, ce sera le cinquantenaire du massacre du 17 octobre 1961.

Les relations entre la France et ses anciennes colonies n’ont pas été un long fleuve tranquille. Aujourd’hui, les révoltes grondent sporadiquement dans les banlieues, symptôme d’un malaise récurrent témoignant de la persistance d’un rapport inégal entre des populations souvent marginalisées et une société qui peine à les accueillir.

Chaque été, des millions de français se rendent en Afrique ou aux Antilles. Certains rentrent au bled l’espace de quelques semaines, visiter la famille, d’autres y vont en tant que simples touristes. De nouveaux rapports s’instaurent. Il est toujours très facile pour un citoyen Français d’obtenir un visa pour faire du tourisme. Parfois, pour s’installer. Acheter un ryad pour ses vieux jours, ou comme résidence secondaire. Investir sur un territoire défiscalisé. Pour une entreprise, d’acheter des terres arables. Des territoires regorgeant de minerais. Des exploitations d’hydrocarbures, et demain des territoires désertiques et ensoleillés pour la production d’énergie solaire. Ou s’emparer d’anciennes entreprises publiques dont le FMI a demandé la privatisation. Du Nord vers le Sud, l’échange est simple.

L’inverse est faux : pour un Africain, obtenir un visa pour aller visiter sa famille, faire des études, monter un projet associatif transfrontières ou une entreprise d’import-export est un parcours du combattant que peu réussissent.

Pour bon nombre d’Antillais, les rapports mêlant étrangeté et proximité, complexes et fierté d’une reconstruction identitaire rendent les relations à la métropole parfois caduques.

Il n’en reste pas moins que la Françafrique n’est pas que financière, politique, économique ou militaire. Elle est aussi démographique, voire culturelle. Et sur le long terme, la démographie emporte tout. Emmanuel Todd l’avait pressenti, les révoltes arabes l’ont démontré. Une jeunesse nombreuse a ébranlé et renversé des systèmes corrompus et dictatoriaux dont tout le monde s’accommodait, peuples arabes frustrés et démocraties européennes complaisantes. Cette nouvelle génération impose un regard nouveau, et des pratiques décomplexées avec la France.

La donne a changé.

De part et d’autre de la méditerranée ou de l’Atlantique, tous les lascars, les haytists et les negs’marrons de la Françafrique et de ses banlieues sont devenus remuants.

Leurs rapports au bled d’origine sont conflictuels, faits d’un mélange de fantasmes, de nostalgie, d’envie et de condescendance, parfois même de rejet. Tout comme l’est leur rapport au territoire où ils résident, à la fois familier et générateur de frustrations. Leur identité est d’ici et de là-bas, aussi plurielle que la mécanique de l’ascension sociale et de l’assimilation culturelle est heurtée ici. Comme le clamait naguère Jamel Debbouze, la première génération courbait l’échine, la deuxième relevait l’échine, la troisième a brûlé l’échine. Pour conclure : et le jour où l’échine s’éveillera… Les rapports seront alors apaisés ?

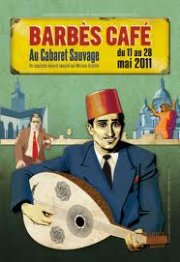

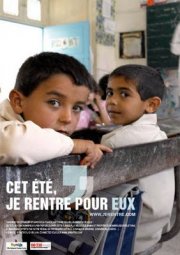

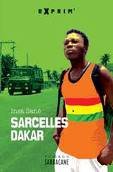

En attendant, nous nous sommes penchés sur les échanges économiques entre Antilles et métropole. Sur un de ces entrepreneurs français d’import-export pris dans l’inégalité des termes de l’échange. Avec Benjamin Stora sur ce passé colonial qui ne passe pas. Sur la dépendance de certaines villes nord-africaines à leur immigration européenne (Figuig, au Maroc). Sur les racines du féminisme en Tunisie (à venir). Sur les rapports méfiants entre beurs et blédards. Sur les nouveaux projets associatifs d’une association de banlieue, à Aubervilliers, qui témoignent d’un rapprochement des conditions d’existence. Sur les hésitations et les craintes des enfants de tunisiens à rentrer chez eux, après la révolution. Sur ces récits à la première personne de jeunes de banlieue renouant avec une filiation en Afrique (chronique du livre « Sarcelles Dakar » d’Insa Sané). Sur l’émergence en France de nouveaux commerces (les taxiphones), essentiellement transfrontières. Sur les cultures urbaines et transnationales (à venir). Sur la binationalité des joueurs et l’ambiance malsaine qui règne parfois dans les instances du foot français, confère « l’affaire Laurent Blanc ». Sur les échanges journalistiques entre médias du Nord et médias du Sud. Sur l’apparition de nouvelles figures politiques issues de l’immigration, et le difficile passage de témoin entre premières et deuxièmes générations d’immigrés en matière de solidarité internationale (avec Sokhona Niakaté, à Fontenay-sous-bois. A venir). Avec Barbès café, sur la (meilleure ?) manière de renouer des relations saines entre passé et présent dans l’immigration.

Et sur la question que beaucoup se sont posée : est-ce que je rentre ou pas ?!

Erwan Ruty