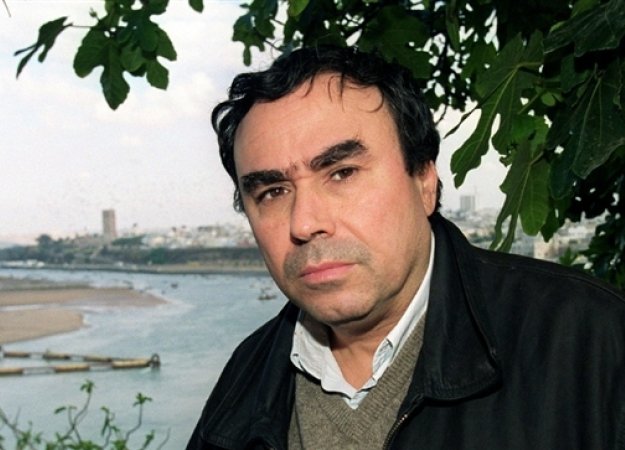

Benjamin Stora : "On a sans cesse renvoyé les colonisés à leurs origines".

Un demi-siècle après la vague des indépendances, la mémoire des violences coloniales reste vive parmi les Français originaires des anciennes colonies. Quel est son impact en termes d’intégration ? Cette mémoire est-t-elle identique de part et d’autre de la méditerranée ? La France entretient-elle des rapports « post-coloniaux » avec les citoyens issus de l’immigration ? Entretien avec Benjamin Stora, historien de référence de la période coloniale et de l’Algérie.

Est-ce que vous pensez que les violences coloniales ont monopolisé la mémoire des relations entre la France et les anciennes colonies ? En France, dans les quartiers populaires notamment, la mémoire est-elle similaire à celle dans pays d’origine, anciennement colonisés?

Il est évident que ceux qui sont de l’autre côté de la méditerranée, au Maghreb, ont battit une histoire nationale dans un rapport à l’Etat, à la famille, à la culture profondément différent, au fil des années qui passent, avec ce qui se passe dans les quartiers en France. Il ne faut pas confondre toutes les histoires. Mais il y a quand même un ressenti qui doit être commun à partir du récit transmis par les pères et les grands-pères, qui ont vécu directement l’histoire coloniale. A ce moment là, les récits, le vécu, la transmission par les parents des mémoires, des réussites, peuvent difficilement être identiques..

Vous ne pensez pas que chez les enfants d’immigrés il y a peut-être plus de tabous, une moins bonne transmission que chez les gens de l’autre côté de la méditerranée ?

C’est difficile à apprécier. De l’autre côté de la Méditerranée il y a aussi eu des mises à l’écart de récits d’histoire. Il ne faut pas faire croire que les choses sont plus simples de l’autre côté. Le rôle joué par les immigrations dans les histoires nationalistes a été longtemps minimisé par exemple. Il a fallu pratiquement attendre 30 ans ou 40 ans pour qu’on reconnaisse le rôle joué par les immigrations dans la fabrication des idéologies nationales. Maintenant, ici, en France, les difficultés de transmission viennent surtout de la manière dont l’Histoire est enseignée dans l’Education nationale. Maintenant, ici, en France, les difficultés de transmission viennent surtout de la manière dont l’Histoire est enseignée dans l’Education nationale. C’est à ce niveau là que la non inscription des histoires des immigrations coloniales et postcoloniales a pu peser sur le long terme, sur la production d’identités personnelles et collectives.

Est-ce que les violences coloniales n’ont pas fait occulter d’autres aspects de l’histoire comme des luttes internes au sein des anciens pays colonisés ?

Dans ces situations il y a eu effectivement des affrontements à l’intérieur des organisations nationalistes, qui ont compliqué la transmission des récits. Le cas le plus spectaculaires c’est l’Algérie avec la guerre d’indépendance nationale où il y a eu des affrontements très forts entre FLN et MNA qui ont fait plusieurs milliers de victimes, qui ont compliqué la fabrication du récit et sa transmission dans les familles. C’est bien sûr une complication supplémentaire.

Dans La guerre des mémoires : la France face à son passé colonial vous évoquez la crise du modèle républicain français d’assimilation, traduite notamment en termes de « fracture coloniale ». Quel serait le lien entre les deux ?

Le modèle français républicain fonctionne sur l’assimilation, le fait de se séparer des origines. Les origines culturelles, religieuses, familiales etc. Or le problème c’est que cette assimilation dans l’histoire coloniale n’a pas fonctionné puisqu’ on a sans cesse renvoyé les colonisés à leurs origines précisément. Pour opérer des stratégies de ségrégation, de séparation, de mise en application de politiques relevant du racisme. Donc le modèle d’assimilation a été « perturbé » dans les anciens territoires colonisés [à l’époque coloniale]. A partir de ce moment-là, ce faux modèle de République a été mal vécu. A tort ou a raison : on n’est pas dans une situation coloniale en France.

Contrairement à ce que peuvent dire par exemple les Indigènes de la République ?

Nous ne vivons pas dans une situation coloniale. Par contre, il y a des traces de mémoires, de comportements, de réflexes issus de cette histoire ancienne qui continuent de persister dans la société française actuelle. C'est-à-dire qu’il y a des problèmes non réglés, de transmission d’histoire, d’exactions, de violences qui ont été faites dans le temps colonial et qui ne sont pas assumés dans l’histoire intérieure française. Par conséquent, dans beaucoup d’esprits, il y a des contiguïtés qui sont établies entre le passé et le présent, vécues en termes de racisme.

Pensez vous que la guerre d’Algérie a également influencée la mémoire de français originaires d’autres pays colonisés où la décolonisation a été plus « douce ».

Peut-être, mais je n’ai pas fait d’études suffisamment pointues là-dessus. Il y a une exemplarité du modèle algérien par la force de l’assimilation, par l’imposition d’un système qui a dépossédé sur le plan foncier, qui a rattaché administrativement l’Algérie à la France. Il y a une exemplarité forte de ce modèle qui peut expliquer la perception qu’on peut avoir sur les autres modèles de colonisation.

Est-ce que le fait que ces questions aient été occultées jusqu’à il y a pas si longtemps a rendu le débat plus passionné, compliqué ?

Oui, le trop plein de mémoire non assumé a ensuite « explosé » dans l’espace public.

Propos recueillis par Yannis Tsikalakis