Mon ciné va craquer

Etre ou ne pas être dans le programme

Steve Tientcheu a grandi aux 3000, à Aulnay-sous-bois. Il est massif. Il a le phrasé « cités ». Il est Noir. Il veut être acteur. Comme Gabin, comme Ventura, ses idoles. Il veut faire du théâtre. Marqué par le personnage de Danton joué par Depardieu dans le film éponyme de Wajda (1983), il se présente au Cours Simon, Paris XI. Un autre monde. Il mettra trois ans pour l’avouer à ses amis. Trois ans de misères tellement le décalage culturel, social, est fort. « Je ne suis pas dans leur programme », se désole-t-il, tout en reconnaissant sa part de responsabilité. Il se voulait Danton ? Il jouera le rôle du chauffeur (noir, donc) de Miss Daisy. Mais il ne lâchera rien*. Comme lui, dans les quartiers, bon nombre de jeunes ne lâcheront rien. Le cinéma n’est pas fait pour eux ? Ils referont le cinéma à leur mesure, coûte que coûte. Pour dire les quartiers, la France et ses habitants avec leurs mots à eux. Ils étaient à Cannes en 1995 avec La Haine. En 2008 avec Entre les murs. En cette veille de Cannes 2011, n’y seront-ils pas d’une manière ou d’une autre, avec ou sans les murs ?

Il y a des années, puisque l’ascenseur social était déjà en panne, certains voulaient prendre l’escalier pour gagner les hautes marches du monde de l’entreprise.

Au début des années 2000, Sciences Po faisait rentrer par la (petite) fenêtre ceux qui n’arrivaient pas à rentrer par la (grande) porte de la politique.

On sait depuis longtemps que le rap et le foot sont vus comme voies d’accès naturelles pour l’ascension sociale des « minorités » et des classes populaires.

Mais le cinéma ? Là, être « fils de… » compte.

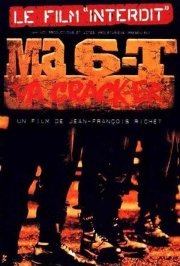

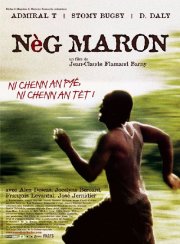

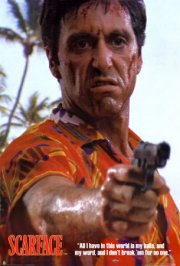

Ce sont donc d’abord les fils du cinéma d’auteur qui ont parlé des banlieues, des minorités, saisissant tout de suite à quel point ce terrain était ciné-génique. Il y eut d’abord des films sociaux, humanistes (1, 2, 3…soleils de B. Blier) ou tragiques (De bruit et de fureur, Brisseau). Des films sur des communautés (Black Mic Mac, de Gilou, La première étoile de Jean-Baptiste). Puis des films plus ou moins engagés (La Haine, de Kassowitz, Raï, de Gilou encore ou Etat des lieux et Ma 6-t va craquer, de Richet). Rarement ces films étaient tournés par des gens issus des milieux dont ils parlaient. Dès le début pourtant, Mehdi Charef nous avait appris la zone, avec son Thé au harem d’Archimède ; tout comme Hexagone de Malik Chibane ou Bye-Bye de Karim Dridi, Le ciel, les oiseaux et ta mère de Djamel Bensalah, Beur, Blanc Rouge de Mahmoud Zeimouri, Comme un aimant de Kamel Saleh ou encore L’Afrance d’Alain Gomis, chacun à leur manière, portaient un regard sensible sur un peuple qui fait sa vie en échappant le plus souvent aux clichés pour retrouver sa part de personnalité, et donc de vraie humanité... Ces films, pour la plupart, connaîtront peu de succès. Parce qu’ils ne donnent pas de leçon ? Qu’ils parlent à hauteur d’homme, qu’ils racontent juste ce qu’ils savent, voient, vivent ? Ils n’ont pas trouvé de large public, notamment dans les quartiers… alors que Scarface, assurément, l’a trouvé !

N’arrivent-ils pas à toucher à « l’universel »… tel que le grand public français le conçoit ? Pourtant, avec L’Esquive, Abdelatif Kéchiche parle des banlieues mais surtout de l’adolescence, de la solitude. Tout comme les scénariste et réalisateur d’Un prophète, Adberaouf Dafri et Jacques Audiard, ne parlent pas « des Arabes » ou « de la prison » mais de l’ascension sociale by any means necessary, si l’on peut dire.

Aujourd’hui, beaucoup d’acteurs d’origine maghrébine ou Noirs ne jouent plus les Noirs ou les Maghrébins marqués par une identité « périphérique » ou minoritaire, et tiennent des premiers rôles dans des films mainstream. Kader Merad le premier, qui a tout fait, du marseillais converti en Ch’ti au Petit Nicolas, parangon de francité ; mais Jamel Debbouze aussi, porte-étendard des quartiers s’il en est, avec Joui et Bacri (« Parlez-moi de la pluie ») et encore plus avec Astérix et Mission Cléopâtre. Certains ont certes cru devoir s’exiler pour exister (Saïd Taghmaoui comme Hubert Koundé, de la Haine, dont le seul rescapé à avoir cartonné en France, finalement, est le Blanc du trio, Vincent Cassel… tout comme Kassowitz avait d’ailleurs aussi choisi de le faire, provisoirement).

Oui, il y a bien dorénavant des ouvertures : Raoul Peck, auteur haïtien radical (Lumumba, Moloch tropical…), après une carrière prolifique y compris dans le téléfilm, est directeur de la FEMIS depuis 2010. et ce, dans la foulée de vives contestations contre le conservatisme de l’école reproduisant l’élite du cinéma français. Arrivera-t-il à l’ouvrir à d’autres regards, expériences ? Quoi qu’il en soit, le symbole reste considérable.

La banlieue semble belle et bien sortie de l’anonymat cinématographique. Elle est là, partout même. Elle est un centre d’intérêt pour les scénaristes, les auteurs, les réalisateurs, les acteurs. Mais est-elle le sujet de sa propre histoire ? Ceux qui font vivre la banlieue et y vivent la font-ils parler ? Un récit sur les banlieues, mais vu des banlieues, est-il en train de voir le jour ?

Autant de questions que nous nous poserons en nous penchant d’abord sur une brève histoire des quartiers populaires au cinéma, puis sur le cinéma tel qu’il est accueilli par la jeunesse des quartiers, via un micro-trottoir des plus frais.

Après quoi, nous nous demanderons à quel point le cinéma actuel rend compte du réel, que cela soit lorsqu’il est embedded avec des profs, lorsqu’il donne dans le documentaire (avec Y. Benguigui ou JP Thorn) ou quand il fait parler et parle de certaines « minorités » et « communautés » (à travers une mini-thèse sur le cinéma Noir).

Puis nous esquisserons les nouvelles voies prises par le cinéma dans les banlieues : nouveau terrain de jeu artistique pour les réalisateurs (comme Djamel Bensalah), bon plan financier pour les investisseurs du Septième art (Luc Besson et l’économie du ciné en Seine-Saint-Denis) ?

Reste une question : de nouveaux modes de diffusion sont-ils indispensables pour qu’une nouvelle parole puisse s’exprimer (comme le web), ou alors celle-ci devra-t-elle continuer à faire le forcing depuis les marges (entretien avec des collectifs de jeunes réalisateurs de Seine-Saint-Denis) ? Verra-t-on un jour de nouveaux héros des quartiers populaires émerger pour corriger les clichés auxquels ils sont attachés ou ils s’attachent, comme le trop fameux Scarface ?

Quoi qu’il en soit, Ladji Réal, du collectif de réalisateurs 1000 Visages, nous rappelle : « Mandela disait : Faire pour nous mais sans nous, c’est faire contre nous ». Dorénavant, la France devra donc faire avec. Et c’est bien avec ce nouveau type de regards que l’ensemble de la sphère médiatique devra compter, pour voir les quartiers populaires hors des clichés d’un 20 heures définitivement trop pressé pour être exact. Les banlieues sont peut-être encore à la marge « du programme », mais plus pour longtemps.

Erwan Ruty / Ressources Urbaines

*Un film d’Alice Diop raconte ce « clash culturel » dans le bouleversant « La mort de Danton », chez .Mille et Une. Films.