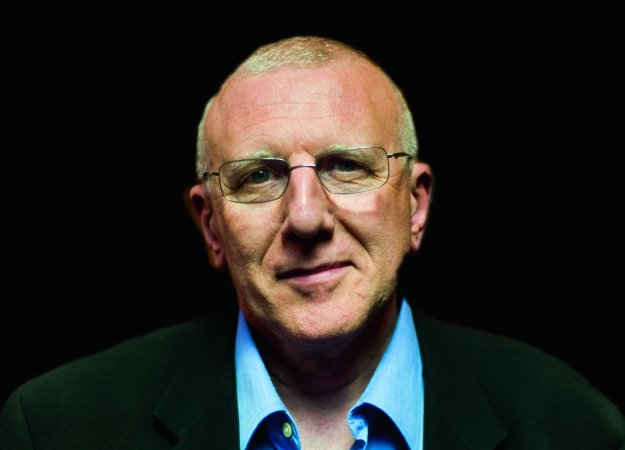

Christian Delorme : « la religion n’était pas centrale »

Inspirateur de la Marche pour l’égalité et contre le racisme, le prêtre Christian Delorme revient sur la place de la religion dans l’événement, et sur les relations entre catholiques et musulmans à cette époque.

P&C : A l’origine de la Marche pour l’égalité, on trouve deux personnalités religieuses, le pasteur Costil et vous-même. La religion faisait-elle partie des préoccupations des marcheurs ?

C. D. : La religion n’occupait pas une place centrale. Elle n’était que peu présente, à part le fait que deux chrétiens marchaient auprès des jeunes. La dimension religieuse n’était pas une composante de leur identité. Aujourd’hui, pour certains, pas pour tous, c’est une manière de se situer dans la société, une façon de dire « j’existe ».

P&C : Quelles étaient les relations entre catholiques et musulmans à l’époque ?

C. D. : Dès la fin des années 1970, dans la suite du concile Vatican II, l’Eglise a mis à disposition des musulmans des lieux pour prier. A La Croix-Rousse, les Sœurs du Bon Pasteur ont proposé un local, plus tard racheté par les musulmans. A Saint-Fons, avant qu’il n’y ait de lieux de prière, on organisait des cours d’arabe et d’apprentissage du Coran. Tout un maillage de catholiques sociaux tendait la main aux immigrés, mais il n’y avait pas de dialogue interreligieux à proprement parler, comme des discussions sur les fondements de la foi.

Une des spécificités de l’immigration algérienne en France, c’est sa proximité avec les religieux catholiques. Les congrégations des Sœurs blanches et des Pères blancs menaient une action sociale importante en Algérie. Beaucoup de familles ont noué avec eux des liens chaleureux. Lorsqu’elles sont arrivées en France dans les années 1950, elles ont retrouvé des religieux dans les quartiers, les centres sociaux…

P&C : Trente ans après, les relations ont-elles changé ?

C. D. : Elles sont un peu différentes. Au fur et à mesure, les musulmans s’organisent et arrivent à acheter des lieux. De moins en moins de paroisses leur prêtent un local pour prier. Par ailleurs, la première génération meurt ou retourne au pays. La deuxième génération a peu de contact avec l’Eglise.

Propos recueillis par Cosme Buxin / CFPJ