Mogniss Abdallah : entre devoir de mémoire et droit à l'oubli

« Rengainez, on arrive ! » (Eds. Libertalia) est un livre sur 30 ans de crimes sécuritaires commis contre les habitants des quartiers. Entretien avec son auteur, Mogniss Abdallah, co-fondateur de l’agence de presse Im’média.

P&C : Votre livre est à la fois engagé et plein de retenue. Comment avez-vous trouvé la bonne distance ? Votre parcours l'explique-t-il ?

M. A : Sans doute. J'ai commencé à militer au milieu des années 70, et il y avait une prégnance des questions internationales dont la situation au Moyen-Orient : guerre d’octobre 1973 [du « Kippour », ndlr], crise pétrolière... avec les répercussions en France, en particulier un regain de racisme envers l’immigration arabe. Alors que ma mère est Danoise, mon père, Égyptien lui, m'envoyait au bled pendant les vacances d'été. J'habitais entre Saint-Cloud, Suresnes et le bas Puteaux, où il y avait la première Maison des travailleurs immigrés (MTI), j’y ai aussi connu des militants du MTA [Mouvement des travailleurs arabes, ndlr], implantés dans un grand nombre d'usines d'alors. Tout a été rasé, maintenant, c'est des beaux quartiers. J'étais dans un lycée bourge mais très militant, avec des fanzines lycéens et des grèves chaque année. Ce sont des références auxquelles je m'attache encore, mais avec moins de prétention à l'avant-gardisme ! C'est aussi l'époque où le travail précaire apparaît massivement. Et où, après 68, la jeunesse émerge. La question alors, c'est comment, par le théâtre, la musique, le film super 8...formuler nos nouvelles revendications autour de l’aspiration à vivre « ici et maintenant » à contre-courant du « tropisme blédard » [l’attachement au pays d’origine, ndlr] ? C'est l'époque de Trust, du journal La gueule ouverte, de l’hebdo Sans Frontière, de la pièce « Week-end à Nanterre », des radios libres... on voulait des choses différentes de ce que le PCF portait par exemple dans les MJC comme à Vitry ou Nanterre. D’autant qu’on ne voulait plus du travail ouvrier aliénant, sans pour autant être dans le mépris de nos pères qui soit-disant rasaient les murs. Mais il y avait un vrai refus, ostentatoire, du travail, une petite délinquance « sociale ». Et des expulsions massives : près de 5000 par an ! Le pouvoir cherche alors une réponse à la crise, aux fermetures d'usines, et au chômage de masse. C'est aussi l'époque où les coups de flingue se multiplient. Les flingues sont en vente libre dans les supermarchés. Revendiquer l’élémentaire « droit à la vie » devient une nécessité impérieuse ! L'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 1981 calme le jeu pendant un an ou deux, mais aux Minguettes (Vénissieux), la police fait campagne pour le retour aux expulsions ! En 1979, avec Samir mon petit frère, il y a eu une grosse mobilisation contre notre expulsion ; il y avait pourtant un décalage avec ce que l'on voulait : on nous a alors proposé de rejoindre un camp d'entraînement palestinien en Pologne !!! La Cimade, certains maoïstes voulaient instrumentaliser notre affaire pour illustrer d’autres discours ou combats antiracistes, mais dénaturaient les spécificités de notre propre affaire. C'est à ce moment que j'ai construit mon discours sur la nécessité de l'autonomie.

P&C : L'autonomie… et parfois même l'isolement : vous citez de nombreux avocats prestigieux qui ont défendu votre cause dans des procès tout au long de ces 30 ans, comme Gisèle Halimi, Jacques Vergès, Jean-Pierre Mignard, et même Gilbert Collard (sic !). Et pourtant, domine l'impression que ceux qui vous ont accompagné ne l'ont fait que brièvement...

M. A : Oui, il y a toujours un contraste entre le temps de l'émotion, souvent médiatique, après un crime, et le temps du traitement judiciaire, très long. Pas un des marcheurs de la 3ème marche qui met Toufik Ouanès en avant n'a suivi le procès... Pour obtenir des gains dans un combat, il faut assurer le suivi, médiatique ou judiciaire. Certains réseaux, comme celui d'Im'média ou du Jalb [Jeunes arabes de lyon et de sa banlieue, Ndlr], ont fini par acquérir une expertise juridique et politique des dossiers, parfois à contre-courant des autres réseaux professionnels, où il peut y avoir un mépris des « militants-experts » : certains avocats avaient la volonté de protéger leur pré-carré, alors que nous, nous invitions les familles à s'impliquer dans le suivi de l'instruction judiciaire et les procès. Mais a-t-on réussi à transmettre aux nouvelles générations cette pratique ? Ce n'est pas certain. Il y a parfois un fatalisme dans le suivi, peut-être même trop de foi dans une « Justice juste »... Il faut dire qu'entre devoir de mémoire et droit à l'oubli, les familles hésitent toujours...

P&C : Les temps n'ont-ils pas changé, aussi ? La Justice n'a plus le même visage que dans les années 70 ou 80. Il y a eu et il y a des ministres de la Justice d'origine maghrébine, guyanaise, et la fréquence des « crimes policiers et sécuritaires » est quand même en baisse, non ?

M. A : On a l'impression que la violence est moindre, mais il y a une violence diffuse qui persiste : quand on compare les « képis » des années 70 et les « robocops » d'aujourd'hui, on a l'impression que c'était des pieds-niquelés, à l'époque ! Le potentiel de violence paraît pourtant plus fort aujourd'hui. « En face » aussi, les choses se sont durcies. Mais c'est vrai que les gens issus de l'immigration ont aujourd'hui intériorisé qu'ils sont chez eux. Ils ont moins la culpabilité d'être des étrangers. L'insertion individuelle dans la société française est, malgré tout, plus importante. Si je suis victime, je réponds, je porte plainte. Mais avec des formes de légalisme qui sont souvent en retrait par rapport à l'époque, comme avec la question des récépissés lors des contrôles, par exemple. Avant, c’était le principe même du contrôle d’identité policier qui était contesté. Aujourd’hui, c’est seulement l’abus de contrôle « au faciès » qui semble en ligne de mire.

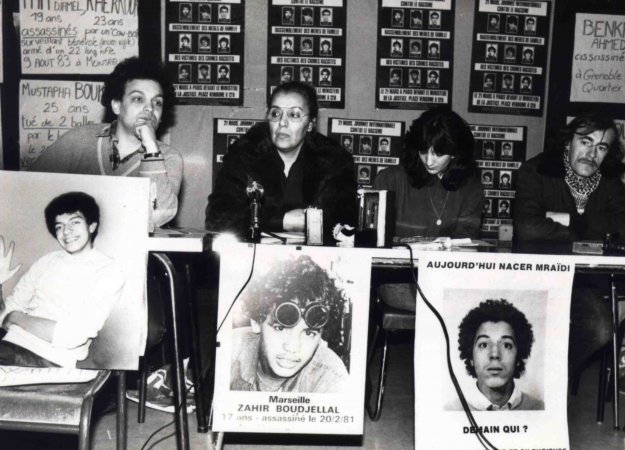

*légende photo:

Aux côtés de Mme Hachichi, présidente de l'association nationale des familles des victimes des crimes racistes ou sécuritaires, Mogniss H. Abdallah anime une conférence de presse pour présenter le premier rassemblement à Paris des "Folles de la place Vendôme", le 21 mars 1984.

Propos recueillis par Erwan Ruty