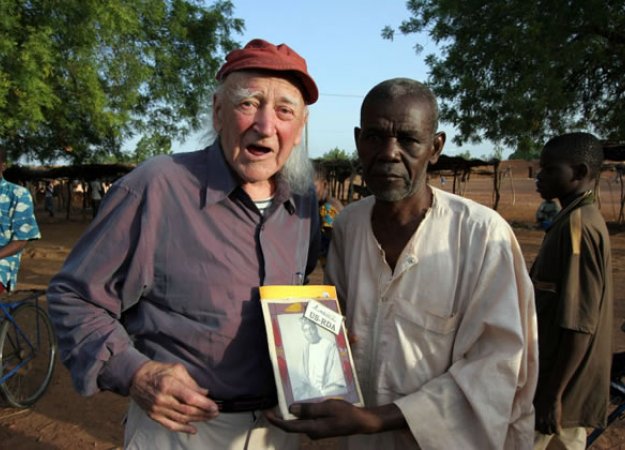

René Vautier, le cinéma comme arme anticoloniale

A l’occasion du premier volet du Maghreb des films, qui s’est tenu du 11 au 15 avril à Paris, un hommage a été rendu à René Vautier. Ancien résistant, il devient cinéaste après la guerre et filme « la réalité » de la colonisation du Sénégal à l’Algérie. Son premier documentaire, Afrique 50, témoigne de cette forme de militantisme où la caméra est pensée comme « une arme de témoignage ». Entretien.

Comment un ancien résistant de Quimper, d’à peine 20 ans, se retrouve à filmer les réalités de la colonisation en Afrique de l’Ouest ?

La Ligue de l’enseignement m’avait demandé de filmer la vie réelle des paysans d’Afrique occidentale. J’appartenais alors aux Jeunes éclaireurs de Quimper, décorés par De Gaulle pour fait de résistance. A la libération, nous avions monté une petite troupe. Peut-être à cause de notre décoration collective, on nous a invités à présenter un spectacle en Algérie et au Maroc. Là-bas, nous avons été en contact des scouts musulmans qui nous ont appris un certain nombre de choses sur ce qui se passait dans les colonies. Quand j’y suis retourné avec mon diplôme d’assistant réalisateur de l’Institut des Hautes études Cinématographiques (IDHEC), je me suis dit qu’il fallait absolument donner la parole aux gens sur place.

Donner la parole aux africains

Mais quand j’ai commencé à tourner à Bamako, on m’ a interdit le tournage sous prétexte que je n’avais pas d’autorisation spéciale signée par le représentant de l’autorité française, le gouverneur et que je ne pouvais filmer qu’en présence d’un représentant de cette autorité selon le décret Laval de 1934. Alors là, j’éclate de rire et je leur dis : « On m’a collé une Croix de guerre pour ne pas avoir respecté d’autres décrets de Laval, je n’ai pas l’intention de respecter celui-ci. Et je vais continuer à filmer. » Ce que j’ai fait. Alors on m’a assigné à résidence. Je me suis enfui avec ma caméra.

A ce moment-là, vous allez bénéficier du soutien d’indépendantistes africains ?

Tout le monde me cherchait et moi je partais en direction d’Abidjan où des Africains m’ont dit que quelqu’un pouvait me renseigner. C’était le président du Rassemblement démocratique africain (RDA), Félix Houphouët-Boigny. En descendant j’ai vu, et filmé, des villages brûlés, des corps enterrés à la va-vite. Des blancs m’ont expliqué que c’était parce qu’ils n’avaient pas payé l’impôt, alors on les punissait. Et je filmais ces morts, ces blessés. Et j’ai raconté à Houphouët ce que j’ai vu. Alors que j’étais recherché, des Africains, dont Ouezzin Coulibaly, qui était alors député Africain siégeant à Paris, représentant la Haute Volta (l’actuel Burkina Faso), adjoint d’Houphouët au RDA, m’ont fait faire une promenade en me demandant de filmer ce que je voyais. Ce que j’ai fait. Du Soudan français à Dakar.

D’autres aventures vous attendent alors pour faire sortir vos bobines d’Afrique et les ramener à Paris ?

Je savais que je serais fouillé à mon arrivée à Marseille alors les bobines ont été dispersées entre des étudiants africains qui repartaient en France, tous plus ou moins membres du RDA ou du Parti socialiste sénégalais. Il y avait une cinquantaine de bobines. Elles sont toutes arrivées à Paris. Je les ai remises à La ligue de l’enseignement où elles ont toutes été saisies par la police qui a développé à ses frais toutes les pellicules ! On m’a demandé de signer sur chacune d’elles un papier où je reconnaissais avoir tourné sans autorisation. J’ai profité de la pause déjeuner pour aller chercher des bobines vides sur lesquelles j’ai signé et j’ai récupéré les pleines. Pas toutes mais 17 sur 50, de 3 minutes chacune.

13 inculpations à 21 ans !

J’ai fait le montage. Finalement on m’avait offert le développement du film ! On m’a quand même envoyé chez un juge qui hurlait « 13 inculpations à votre âge ! J’en avais 21 à l’époque, vous vous rendez-compte!» J’ai quand même réussi à faire le montage du film et pour aller jusqu’au bout de la provocation, j’ai demandé à un groupe de musiciens africains dirigé par Keïta Fodéba, qui deviendra ministre en Guinée après l’indépendance, de jouer la musique de fond.

Mais l’histoire étonnante de ce documentaire ne s’arrête pas là puisque il sera interdit en France jusqu’à une période récente. Comment allez-vous détourner la censure et le projeter ?

On l’a projeté pour la première fois en 1950 au gymnase de Quimper devant 200 à 300 membres des mouvements de jeunes de la région. Ils ont alors envoyé une lettre aux Africains pour leur dire qu’ils étaient à leur côté dans cette lutte pour leur indépendance. A ce moment-là, on formait à Quimper des parachutistes pour les envoyer en Indochine. Deux officiers ont voulu intervenir pour interdire la projection, il y a eu un peu de bagarre et ce n’est pas eux qui ont gagné. Après, j’ai appris que j’avais été condamné à un an de prison à Abidjan pour violation du décret Laval, mais comme j’étais en Bretagne pendant qu’on me jugeait là-bas, mes copains m’ont conseillé de prendre le large pendant un moment. Je me suis mis à l’écart, dans un bateau de pêche. Puis on m’a rappelé pour tourner un film à Brest sur les grèves au cours desquelles un ouvrier sera tué. Le film s’appellera d’ailleurs « Un homme est mort » projeté dans tout Brest pendant un mois, puis à Paris.

Vous allez continuer à réaliser des documentaires, toujours très engagés, sur l’Algérie notamment, en pleine guerre d’Algérie ?

Au moment de la guerre d’Algérie, je tournais un film à la Bibliothèque nationale de France où j’ai pu visionner des images d’archives sur la conquête de l’Algérie. Ça m’a mis la puce à l’oreille. Dans un documentaire que j’ai alors réalisé, « Un nation algérienne », j’ai ajouté le commentaire suivant : « Nous sommes en 1955, il y a des gens qui se battent pour l’Algérie indépendante mais elle était déjà indépendante avant la conquête de 1830, il est normal maintenant que l’on discute avec ceux qui se battent».

« J’ai filmé aux côtés des Algériens, y compris dans les maquis »

Des mots qui m’ont valu d’être poursuivi pour atteinte à la sureté de l’Etat parce que je disais que l’Algérie existait en tant que nation. Je suis allé tourner en Algérie. J’ai filmé aux côtés des Algériens, y compris dans les maquis, et ça a donné « Algérie en flammes ». Et cette fois, ce sont les Algériens qui m’ont arrêté parce qu’ils voulaient projeter le film mais sans dire qu’il avait été tourné par un français ! Mais les Algériens m’ont ensuite présenté comme le Français qui comprenait le mieux le problème des Algériens. J’ai montré mes films en France avec l’appui de quelques personnes qui commençaient à s’impliquer pour l’Algérie indépendante.

Dans quelle mesure vos films auront un impact sur les mouvements anticolonialistes et la prise de conscience en France sur les réalités coloniales ?

J’ai une conception très militante du cinéma. La mission que m’avait confié mon mouvement de jeune à Quimper, filmer la réalité, j’ai essayé de l’appliquer toute ma vie ! « Afrique 50 » a pu être réalisé grâce à l’appui de personnalités africaines qui ont ensuite été intégrées à la vie politique, notamment Houphouët et Ouezzin Cousin. Il a été présenté dans toute l’Afrique et a été projeté à l’ouverture du premier festival de cinéma panafricain, le Fespaco, au Burkina Faso. A la fin de la guerre, je suis resté un peu en Algérie où l’on a créé en 1962 le Centre audiovisuel d’Alger où ont été formés les premiers cinéastes algériens. L’autre destinée de ces films, en raison de ma conception personnelle du cinéma, qui est de faire un cinéma coup de poing, est de diffuser des films où l’on peut, quand un évènement le nécessite… et quand il en reste des morceaux.

« Ma conception personnelle du cinéma : un cinéma coup de poing »

Pendant ce temps, « Afrique 50 » restera interdit en France jusqu’à une période très récente ?

J’ai reçu le visa il y a moins de six mois ! Il a été diffusé un peu partout. On a fait le calcul : il a été vu par un million de spectateur. Ce qui est fou, surtout pour un court métrage. Aujourd’hui, il est diffusé par le gouvernement français pour démontrer qu’il y avait des mouvements anticolonialistes en France pendant la colonisation. C’est amusant.

Dounia Ben Mohamed