Laïcité: oui, mais...

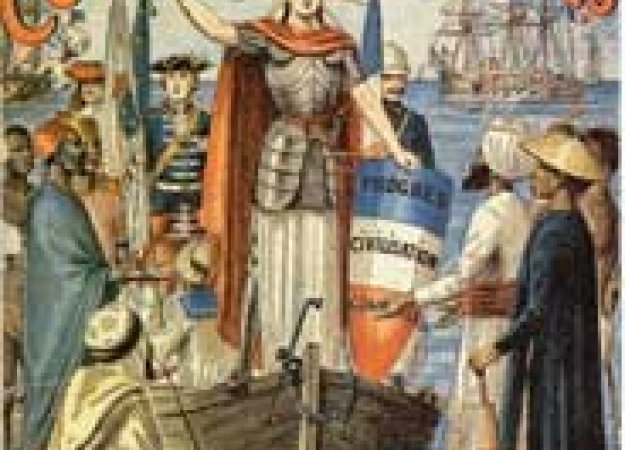

Débats sur l'identité nationale, sur l'Islam et/ou la laïcité, protection de la culture française... Depuis ses origines, la République n'est jamais parvenue à proposer un discours clair concernant les liens entre nationalité et culture françaises, entre espace culturel et cadre juridique. Quelques exemples en regardant en arrière, en commençant aux débuts du XIXe siècle.

En 1834, soit trois ans après avoir été conquise, l'Algérie est officiellement annexée par la France, par ordonnance royale. Ne pouvant plus « revendiquer le bénéfice ou l’appui d’une autre nationalité », les Indigènes, musulmans ou juifs, deviennent, de fait, sujets français, même si la monarchie de Juillet ne définit pas plus précisément les modalités de cette naturalisation. Le 21 avril 1866, un décret impérial de Napoléon III permet aux Indigènes, quels qu'ils soient, comme aux étrangers résidents depuis au moins trois ans, de « jouir des droits de citoyen français ». Lorsque la République revient en 1870 (1), la discrimination l'accompagne...

Le décret Crémieux

Le 24 octobre 1870, le décret Crémieux accorde aux « israélites indigènes des départements de l'Algérie » le statut de citoyens français. Son corrolaire, le décret 137, relatif « à la naturalisation des Indigènes musulmans et des Étrangers résidant en Algérie » détaille les exigences nécessaires à l'obtention de la citoyenneté pleine et entière de ces populations de second rang. Les « israélites' » se voient donc ainsi déclarés Français, alors que les musulmans, classés dans la même catégorie que les étrangers, ont l'obligation de demander à être régis par les lois civiles et politiques de la France. Selon quel argument idéologique ou juridique la République peut-elle alors, malgré la liberté de culte et l'égalité de tous, différencier ses citoyens en fonction de leur religion? Diviser pour mieux régner restait sans doute la meilleure stratégie lorsqu'il s'agissait d'empêcher les populations colonisées de s'unir dans le partage de leurs conditions de vie, comme le feront d'ailleurs quelques mois plus tard les Communards... Aujourd'hui encore, ne parle-t-on pas de « Français d'origine musulmane » ? (2)

Les contradictions laïcardes des défenseurs de la cocarde

Autre conséquence de la défaite de 1870 : le régime concordataire en Alsace-Moselle est maintenu par l'occupant allemand, alors qu'il est partout ailleurs aboli par la République.

Signé par Napoléon Bonaparte en 1801 afin de réconcilier la France avec le Pape et les catholiques, après la Révolution, il accorde aux différents cultes chrétiens et juifs une reconnaissance et une prise en charge par l'État de certains aspects de leur organisation. En 1919, lorsque la France, victorieuse de l'Allemagne, récupère ces territoires, elle choisit de le laisser en vigueur.

À l'époque, les populations musulmanes n'étant que faiblement implantées dans ces régions, la question de l'intégration de l'Islam au dispositif ne se pose pas. Aujourd'hui, cette exception fait désordre. Pour les religions établies, ces dispositions favorables sont un privilège à défendre, et le poids électoral de leurs fidèles n'est pas négligeable. Pas question de toucher au Concordat!

En 2006, le député UMP François Grosdidier a donc proposé l'élargissement à l'Islam de cette séparation partielle des Églises et de l'État. Minoritaire à l'échelle nationale, ce point de vue est pourtant une réalité locale, puisque le régime juridique d'associations de droit local, plus favorable en Alsace-Moselle que celui des associations cultuelles du reste de la France, permet déjà aux communautés musulmanes d'être reconnues par l'État et même financées dans certains cas – comme pour la construction des lieux de cultes par exemple.

Pour une dérogation: cocher la case de l'oncle TOM

Dans l'archipel des Comores, en plein océan indien, existe un Territoire d'Outre-mer où les coutumes locales pèsent encore presque autant que le droit français... À Mayotte, chacun peut décider s'il le souhaite de se soumettre au droit commun, identique à celui de la métropole, ou au contraire se voir appliquer un statut personnel dérogatoire au code civil et à la laïcité, réservé aux musulmans originaires de l'île.

Jusqu'en 1990, le droit pouvait même être appliqué par les cadis, juges musulmans, conformément au Coran et à la tradition. Aujourd'hui ces juridictions ont été abolies mais les juges, bien que derniers décisionnaires, ont toujours la faculté d'aller demander conseil aux cadis.

Ce n'est qu'en 1939 que la lapidation des femmes sera formellement interdite, et il faudra attendre 2003 pour que la polygamie le soit aussi. La règle de droit n’étant pas rétroactive, aucune remise en cause n'est faite des unions célébrées auparavant.

Suite au référendum de 2009 relatif à la départementalisation, Mayotte deviendra, à l'issu des prochaines élections cantonales, le 101ème département français.

Que deviendront alors tous ces arrangements issus de la colonisation?

Eddy Maaroufi

(1) Après la capture de Napoléon III à la bataille de Sedan, au terme de la guerre franco-prussienne, le Gouvernement provisoire de 1870 (ou Gouvernement provisoire de défense nationale) est formé à Paris le 4 septembre1870, suite à la proclamation à l'Hôtel de Ville de la Troisième République.

(2) Le quotidien Le Figaro, édition du 18 février. « Depuis quelques années, de nombreux jeunes Français d’origine musulmane partent s’installer dans les pays du Golfe…»