C'était en 1983... la presse regardait la Marche

Le 1er décembre 1983, la marche approchait de Paris et défrayait la chronique. L’événement approchait son apogée : l’arrivée à Montparnasse et la future rencontre avec François Mitterrand. Presse et Cité a retrouvé les coupures de journaux de ces dates. Des fragments d’histoire qui, 30 ans après, nous aident à mieux comprendre le contexte de l’époque.

A quoi mesure-t-on la portée d'un événement ? L'amplitude d'un phénomène se mesure-t-il à son écho dans l'histoire. A l'importance qu'on lui accorde au moment où il survient ? Sinon plus tard par sa commémoration ? 30 ans après l'arrivée de la « Marche des beurs » à Paris, un film lui est consacré et toute la presse n’a pas manqué d'évoquer cet anniversaire. Mais de retour en décembre 1983, alors que la Marche approchait des portes de Paris, les différentes rédactions avaient chacune eu un traitement très différent de l'événement.

La plus symbolique des reconnaissances

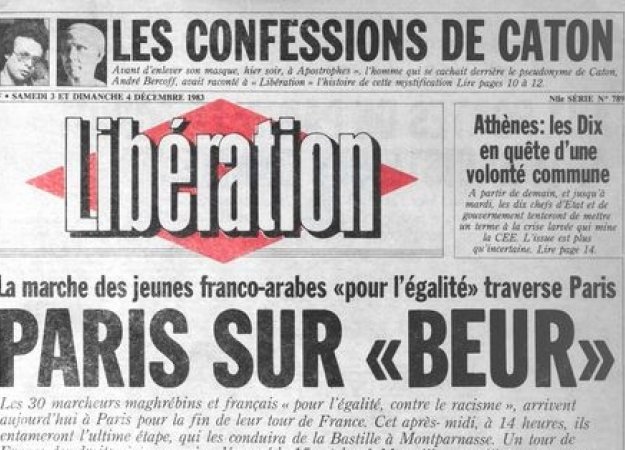

Tout le monde se souvient de la une de Libération « Paris sur Beurs », mais le journal consacrait déjà sa couverture à la marche le 1er décembre, avec le titre « Marche pour l'égalité : dernière ligne droite ». Les marcheurs atteignaient alors Pontoise accueillis par Mgr Lustiger, archevêque de Paris. Ce même jour, l’actualité mondiale était garnie. Les Etats-Unis exécutait Robert Sullivan malgré l'intervention du Pape, un sommet réunissant les dirigeants du PC et du PS débutait et Robert Doisneau rééditait deux de ses livres et se confiait sur sa vision de la banlieue. Le journal fondé par Jean-Paul Sartre, dix ans plus tôt, ne cache pas son enthousiasme, allant jusqu'à consacrer pas moins de six pages à la marche dans un seul numéro. Dans un article titré « Beur is beautiful », Eric Favereau constate l’évolution de la prise de conscience depuis le 15 octobre, notamment chez les personnalités politiques et celles du monde du spectacle. Le journaliste se demande si « François Mitterrand fera un geste décisif : recevoir les marcheurs comme la plus symbolique des reconnaissances. »

Les beurs ont marché 1 200 kilomètres, mais ils n'ont pas fini de marcher dans nos têtes.

Un autre journal à ne pas avoir boudé la marche : le Matin de Paris. Disparu en 1987 après une décennie d'existence, ce quotidien de gauche a lui aussi fait couler beaucoup d'encre sur la Marche. Le vendredi 2 décembre, pour 3,80 francs (moins de 50 centimes d'euros), on pouvait lire que « les immigrés arrivent à Paris, après 1 200 kilomètres à travers la France profonde ». En page 12 (rubrique société à l'époque), « Rengainez, ils arrivent » souligne une grande photo et un article pleine page. Un autre papier, « Ils ont marché dans nos têtes », couvre deux pleines pages le jour et le soir de l'arrivée de la marche. « Minuit. C’est la fin de la fête. Peut-être pas la fin du rêve. Les beurs ont marché 1 200km. Mais ils n’ont pas fini de marcher dans nos têtes. »

Un moment d'euphorie

Un court reportage accompagne le papier, où deux femmes interrogées disent « n'aimer ces gens là (les marcheurs ndlr) qu'en prison», gageant que seuls « les bretons, les lorrains et les auvergnats étaient des gens biens. » La rédaction s'affiche en porte-parole des marcheurs, et se presse de dénoncer le racisme ambiant. Brigitte Kantor, journaliste ayant couvert la Marche pour Le Matin se rappelle de l'atmosphère de liesse qui régnait ces jours-là. « Euphorique, c'est vraiment le mot. C'était l'événement qui nous avait tous surpris et qu'on avait envie d'accompagner, de montrer, de défendre. » Brigitte Kantor était présente à Levallois-Perret, lors d’un forum au cours duquel les jeunes marcheurs contre le racisme ont rencontré juges et policiers pour exposer leurs griefs contre les représentants de l’ordre. « Dialogue difficile, écrivait-elle alors. Dialogue de sourds entre des jeunes qui réclament justice, citant des faits précis, et un juge et un policier incapables malgré toute leur bonne volonté de leur apporter les réponses qu’ils attendent. »

Ce sont les marcheurs qui ont récupéré les partis politiques, pas l'inverse...

Les publications du Monde sur la marche sont moins profuses, certes, mais dans son édition du week-end du 3 et 4 décembre le prestigieux quotidien titrait « Des beurs à l'Elysée ». Moins emporté, plus solennel, le journaliste de l'époque Nicolas Beau termine son article en rappelant que la marche n'était qu'une première étape dans la lutte contre le racisme, en évoquant le meurtre d'un jeune algérien dans un train reliant Bordeaux et Vintimille, le 15 novembre 1983. Mr Beau parle d'un jour où, « entre Bastille et Montparnasse, pour la première fois, le mot immigré n'est plus honteux. » Et de souligner que « ce sont les marcheurs qui ont récupéré les partis politiques plus que l’inverse. »

des journaux de droite plus sceptiques

Rien d’étonnant de voir que pour Le Figaro, la Marche ne relève que de l’anecdote. Un maigre encadré titré « Marche Antiraciste, Manifestation cet après midi de la Bastille à Montparnasse » dans l’édition du week-end du 3 décembre. Les faits, et rien d’autres. Le lundi, c’est une mise en page douteuse qui place un court article sur l’arrivée de la marche à côté d’un fait divers « Les voyous de Vénissieux », et d’un étonnant édito (puisque son auteur est un prêtre) qui – comme le font d’autres journaux – dénoncent la récupération politique de l’événement. Sceptique, le quotidien réputé de droite s’interroge. « Mais une fois la fête finie, il va falloir désormais traduire dans la vie quotidienne le slogan promené à travers la France. Vivre ensemble avec nos différences dans une société solidaire. Ce n’est qu’alors seulement qu’on pourra juger de la réussite de cette opération et savoir si vraiment, plus rien n’est comme avant. »

Il ne suffit plus de pratiquer le seul antiracisme efficace (...) Il faut défiler sous les banderoles et emprunter les parcours fléchés que vous désignent les belles consciences parisiano-journalistique.

Dans France-Soir, quelques jours après l'arrivée de la marche, Guy Baret s’exaspère dans un édito en une. L'auteur s’énerve contre les journalistes qui, à la manière des « inquisiteurs traquant des hérétiques » d'autres fois, condamnaient très sévèrement tous ceux et celles qui n'étaient pas présents à la marche. «(…) Il ne suffit pas de pratiquer le seul antiracisme efficace, celui qui dans les relations quotidiennes vous fait considérer l'autre comme votre égal quelle que soit sa race ou bien sa religion. Il faut défiler sous les banderoles, emprunter les parcours fléchés, évoluer dans les sens obligatoires que vous désignent les belles consciences de l'antiracisme parisiano-journalistique. Le langage de l'intolérance du sectarisme, du terrorisme idéologique. On croyait que c'était contre cela, aussi, qu'avaient marché les beurs. »

Un édito cinglant la récupération de la Marche par tous ceux que Nicolas Beau appelait déjà « les apôtres de l’antiracisme. »