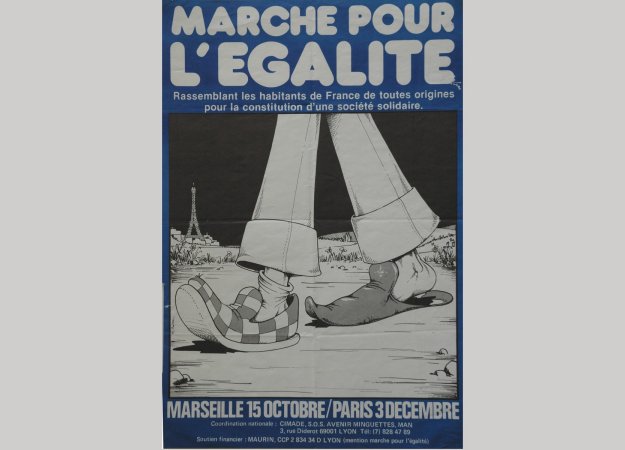

1983, année de la marche pour l'Egalité : un tournant droitier de la gauche ?

La Marche dite « des beurs » n'est pas arrivée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein : son succès, qui signait l'émergence médiatique et politique des « Français issus de l'immigration », intervient au moment où la gauche renonce à ses promesses sociales, et hésite entre humanisme et droitisation sur les questions sociétales. C'est ce qu'explique le colloque du CNRS des 25-26 mars à Paris.

L'historien Gilles Manceron campe d'emblée le décors de ces années : « 71 algériens sont assassinés en France dans les années soixante-dix, suite à des attentats revendiqués par l'extrême-droite. » Nous sommes dix ans après la fin de la guerre d'Algérie. En 1973, une succession de meurtres transforme Marseille en chaudron, rappelle Rachida Brahim, chercheuse à l'EHESS : « On y compte 14 morts en quatre mois, et dans tous les cas, les poursuites conduisent à des non-lieux ». En vingt ans, on pourra compter 200 homicides sur des maghrébins, selon ses calculs, dont « une trentaine lourdement pénalisés. Le plus souvent, ces actes sont considérés comme des délits et non des crimes ». Nous sommes avant le durcissement de la pénalisation du racisme, en 1992, suite à la loi Gayssot.

On a repris en 1983 ce qu'on avait donné en 1981

Contexte social : 1983 et le tournant de la rigueur, déjà

En 1973, le premier choc pétrolier, suite à la Guerre du Kippour, plonge l'Occident dans la crise économique. Le chômage apparaît. On arrête la construction des grands ensembles (circulaire Guichard, 1973). Le terrorisme d'origine moyen-oriental frappe la France, dans le droit fil du conflit israëlo-palestinien, de la guerre du Liban, puis de la guerre Iran-Iraq. En 1979, l'ayatollah Khomeiny arrive au pouvoir en Iran. Plutôt bien vu au début, en France, il devient progressivement l'ennemi extérieur... Les difficultés économiques rencontrées par la gauche dès son accession au pouvoir constituent aussi le fond du décors : économiquement, on passe de la « relance » en 1981, à la « rigueur » : c'est le fameux « tournant » de 1983, qui provoque un malaise, accentué par la défaite de la gauche aux municipales, notamment à Dreux, ville symbole où la droite conquiert la municipalité en s'alliant au FN. Un drame national. Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, le dira plus tard : avec la rigueur « on a repris en 1983 ce qu'on avait donné en 1981 », en terme de mesures sociales. La gauche se révèle impuissante face à la montée du chômage. C'est « la seconde mort des Trente glorieuses », selon Jean-François Sirinelli, remarque le sociologue Alec Hargreaves, spécialiste de la France à L’institut d'histoire française et francophone contemporaine (Floride).

Le PS voit la question de l'immigration comme une épine dans le pied qui lui fera perdre des voix

« Grèves chiites » : la parole politique se libère

Dès 1980, une mairie PCF expulse des travailleurs immigrés, dont le foyer est aussitôt rasé par les bulldozers (à Vitry sur Seine). Tout un symbole. Fin 1981, les centres de rétention sont créés par la gauche. Et Gaston Deferre, ministre de l'Intérieur, se félicite des expulsions, rappelle Ludivine Bantigny, chercheuse à Sciences Po. Au moment des grèves de 1983 à PSA Aulnay, menées par des ouvriers majoritairement maghrébins, le même ministre, repris par le Premier ministre Pierre Mauroy, parle même de « grèves chiites » ! La peur du « vert » et Khomeiny semble faire perdre la raison des décideurs ! Pour Pascal Blanchard, « le PS voit la question de l'immigration comme une épine dans le pied qui lui fera perdre des voix. Moins on en parlera, mieux on se portera ». Ainsi, aux législatives de 1986, lors du débat télévisé Fabius-Chirac, le premier affirme ouvertement être en accord avec le maire de Paris sur son discours anti-immigrés et anti-étranger, pourtant extrêmement virulent.

La création de SOS Racisme pour canaliser les revendications de ces populations

On voit des Arabes à la télé

Dans les images d'actualités ou de débats (au fameux « Apostrophes » de Michel Pivot comme aux « Dossiers de l'écran », émissions-phares des années 80), la France d'en haut découvre ses immigrés et leurs enfants. Déjà ceux-ci, quand ils sont interviewés (et crèvent l'écran), contestent le discours dominant des élites qui hésite entre paternalisme et clichés que l'on dirait aujourd'hui racistes. En parallèle à l'essor du FN, on constate une très grande médiatisation de l'immigration. Si bien que bientôt, selon les sondages de l'époque, à en croire Alec Hargreaves, « seule la question de l'immigration est jugée comme différenciant la droite de la gauche ». Pascal Blanchard nous confie, en marge du colloque : « Il y a une question que la gauche n'a pas anticipé, c'est l'émergence des immigrés sur la scène politique (grèves des foyers, marche pour l'Egalité...), par le fait de ses propres enfants. Elle ne peut leur taper dessus, ce sont des classes populaires ! Mais elle ne peut s'allier à elles, au moment où le FN émerge dans ces mêmes classes. La réponse à ce dilemme, c'est la création de SOS Racisme pour canaliser les revendications de ces populations. Mais c'est un mouvement jeune, populaire, et le gouvernement ne va pas savoir quoi en faire. L'autre réponse, c'est la reprise en main par les syndicats des travailleurs immigrés. Il va aussi lui falloir instrumentaliser le FN pour qu'il monte, face à la droite. D'un autre côté, il y a aussi un tournant médiatique : on voit des Arabes à la télé... on ne pourra plus les tuer comme avant ! »

Il y avait une certaine retenue dans les médias, avant la privatisation de TF1

Du péril rouge au péril vert

Pour les conférenciers, les médias des années 80 auraient eu plutôt tendance à nuancer les discours anti-islam des politiques : les « grèves chiites » ne sont pas corroborées par les reportages de TF1, dont Nicolas Bancel, spécialiste de l'histoire coloniale et postcoloniale, assure qu'elle tiendrait plutôt un « discours de neutralisation des conflits ». Explication : « On était après la libéralisation des ondes, de l'ORTF, après les radios libres, il y avait une liberté de ton inédite. Les journalistes avaient du temps, ils témoignaient d'une certaine empathie envers leurs sujets. » Selon Alec Hargreaves, « il y avait une certaine retenue dans les médias, avant la privatisation de TF1 par exemple : pas de concurrence et donc pas de course au sensationnel, contre les musulmans notamment. Quelle différence avec 2003, au moment de la commission Stasi sur le port du voile à l'école ! Il y a une vraie rupture après 1989. C'est là, au moment où le mur de Berlin tombe, où le péril rouge s'éloigne, qu'apparaît la première affaire du foulard, à Creil. L'islam entre alors vraiment à l'agenda politique, y compris au FN. » La peur d'une « cinquième colonne » musulmane en France émerge, au moment où la peur du communisme commence à s'estomper (pour disparaître avec la chute du mur en 1989). C'est ce que Pascal Blanchard, du laboratoire de Communication politique du CNRS et directeur de l’Achac, résume par : « le péril vert remplace le péril rouge ».

Une télé qui perd le contrôle de ses directs

Le moment où les beurs éclipsent les travailleurs immigrés

A l'apparition des premiers rodéos, comme aux Minguettes (en banlieue de Lyon), « les journalistes ne savent pas trop comment se positionner », juge Edouard Mills-Affif. « Un débat, cinq reportages... on est très loin de la surmédiatisation de l'affaire du voile à Creil. On a alors une télé qui laisse parler les gens, voire même qui perd le contrôle de ses directs, face à la population locale. De nouveaux magazines apparaissent (Résistances, Gens d'ici etc), qui permettent à Antenne2 d'atteindre des sommets d'audience à 55%. Cette chaîne ouvre d'ailleurs son JT de 20 heures sur la marche. Marcel Trillat, un ancien qui vient du PCF qui a participé à la radio Lorraine Coeur d'Acier, créé le premier service société à la télé. Il négocie de présenter les extraits d'un film réalisé par des jeunes de Vitry, puis de les inviter sur le plateau. » Déjà on y entend : « les associations et les mouvements qu'on a créés n'ont rien donné, alors que quand les voitures brûlent, où fait irruption une parole, une gouaille populaire. Cette figure du jeune beur de banlieue éclipse celle du travailleur immigré. Ces derniers sont à la fois évacués du monde du travail, et évincés de toute représentation médiatique, et donc de la possibilité de jouer un rôle, d'exister socialement. »

Et de conclure : « cette médiatisation, l'accompagnement de la marche, le dernier jour, par la ministre Georgina Dufoix et la réception des marcheurs par François Mitterrand donne une visibilité inédite. » La carte de séjour de 10 ans est créée (« elle est recommandée depuis lors par l'Europe à tous les autres pays européens »), les crédits du FAS sont augmentés. Cette marche et les deux suivantes permettront « l'ouverture aux Français du combat contre le FN ».

À lire aussi... Mémoire

Le 05-12-2014