Y a –t-il une littérature de banlieue ?

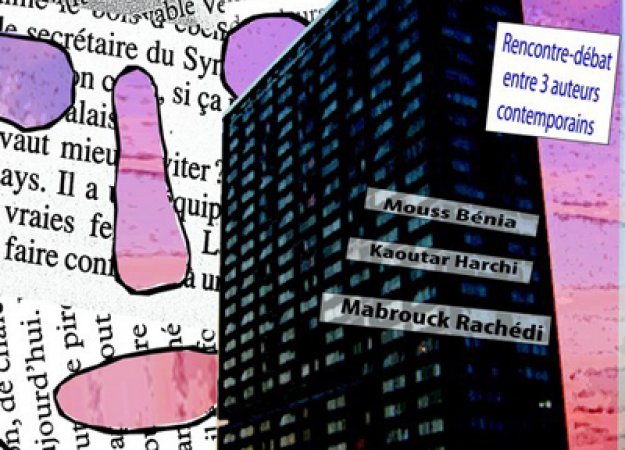

Mardi 9 juin 2009, 18 heures, Maison des initiatives étudiantes, autour de la table, trois auteurs (se) débattent sous une affiche qui annonce le thème de la soirée : Littérature(s) "de banlieue" vers une nouvelle stigmatisation ?

La place des guillemets prend ici toute son importance. Trois auteurs tentent de prouver à qui voudra bien l’entendre que leur écriture dépasse toute frontière géographique. Deux heures de discussion orchestrée par le journaliste et chroniqueur littéraire Christian Tortel. Deux heures de remises en question sur ce besoin nécessaire qu’ont les éditeurs, journalistes et lecteurs à intégrer cette littérature dite nouvelle dans un rayon bien défini. Deux heures où les intervenants ont cette même question au bout des lèvres : Un roman écrit par un(e) banlieusard(e) est-t-il condamné à n’être qu’un ovni au milieu du paysage littéraire français ? Il semble que cela soit le cas aujourd’hui. L’explosion du Boumkoeur de Rachid Djaïdani a eu le mérite d’attirer l’attention sur la créativité littéraire des quartiers. Le phénomène : un jeune qui s’exprime dans un français pimenté au langage de rue mais restant assez compréhensible pour être invité sur les plateaux de télévision. Puis, plus rien, on le sait, l’euphorie est un sentiment passager. 8 novembre 2005, l’état d’urgence est déclaré, l’euphorie cède place à la panique, la banlieue attire l’attention. Une fois le feu calmé, les caméras sont reparties aussi vite qu’elles étaient arrivées. La déferlante violente qui a tant choqué la France est aujourd’hui passée, les esprits sont en apparence apaisés, on fait appel aux « grands frères », on discute : place aux bons mots, aux belles lettres, à l’esthétique. Le rap s’introduit dans les meetings politiques et les publicités pour yoghourt, le slam est enseigné au collège. Tout va mieux, la crise adolescente du quartier ? C’est du passé… Aujourd’hui, la banlieue c’est « in ».

Mais les romanciers invités aujourd’hui ne se revendiquent pas de cette banlieue qui colporte un folklore lyophilisé dans le but de se trouver un auditoire clément. Leur histoire avec l’écriture s’est enrichie au cours d’un long parcours intérieur, intime qui dépasse tout cadre géographique, politique ou économique.

Mouss Benia, auteur des romans Panne de Sens (Editions du Seuil, 2003) et Chien de la casse (Editions Hachette Littérature, 2007), rappelle qu’il n’est pas là pour « jouer le sociologue », il écrit ses histoires (ou son histoire) avec en premier lieu, le goût de l’écriture. Il puise son inspiration de sa réalité et son imagination fait le reste. Mouss Benia insiste sur le fait que le processus d’écriture reste le même pour tout auteur qu’il soit originaire de banlieue ou non. Cependant, il évoque la difficulté pour certains éditeurs à accepter cette évidence. Soyons ici honnêtes : il vient d’une banlieue -si vous en doutez, reportez-vous à la quatrième de couverture- il y a nécessairement un parfum de manigances. Imaginons ici quels genre de questions le journaliste naïf pourrait lui poser : « Monsieur Benia, votre enfance malheureuse dans le ghetto a-t-elle fait de vous ce que vous êtes ou bien n’êtes vous qu’un produit de ce ghetto à enfance malheureuse ? En d’autres termes vous sentez vous algérien de France ou Maghrébin du monde? ». On imagine facilement la difficulté pour l’auteur de se libérer d’un fardeau qui au fond n’en n’est pas un.

Kaoutar Archi affirme également qu’elle ne sent investie d’aucune mission, que son écriture s’adresse autant à la sensibilité qu’à l’intellect, libre au lecteur de faire son choix. Elle prépare actuellement une thèse sur Kateb Yacine et ses courtes interventions ont souvent laissé le public (majoritairement étudiant ce soir là) perplexe de longues secondes, tant elle met efficacement le verbe au service de ses idées. Elle a habilement évoqué cet espace de liberté dans l’écriture qui se situe entre l’implosion et l’explosion . A l’image de son roman Zone cinglée (Sarbacane, 2009), elle se joue des clichés réducteurs et insiste sur l’abstraction des sujets qu’elle développe dans ses œuvres : la mort, l’amitié, la maternité, la place de l’individu dans le groupe... A propos de son parcours, elle se refuse tout discours larmoyant sur ses difficultés à trouver un éditeur : « C’est normal, mes premiers écrits étaient horribles » dit-t-elle modestement. Même modestie chez Mabrouk Rachedi auteur de Le petit Malik (Lattès, 2009) lorsqu’on lui demande s’il vit encore en banlieue. Il est difficile pour certains de comprendre pourquoi il s’est détourné du monde de la finance pour se consacrer pleinement à son écriture. Peut-être parce qu’il décrit la banlieue avec des yeux d’enfant.

Le public présent ce soir là, aura eu le privilège d’écouter la discussion entre ces trois auteurs. Discussion, car il n’y a pas eu de débat. Le public a donc réagit en interpellant les auteurs sur ce paradoxe qu’il y a à ne pas « représenter » la banlieue alors que cette thématique est largement exploitée dans les œuvres des trois romanciers invités. Un intervenant du public se considérait selon ses propres termes comme un « produit postcolonial » et s’interrogeait sur l’engagement des auteurs. Un autre affirmait ne jamais lire de littérature française, car selon encore ses propres mots : « il n’y a rien qui me parle là dedans ». S’en est suivi un long échange où se sont invités au débat Aimé Césaire, Frantz Fanon, The Shield, Yves Bonnefoy, 24 Heures Chrono, Kateb Yacine entre autres.

La banlieue n’est plus un argument irréfutable pour une écriture à fleur de peau et ses jeunes auteurs ne veulent plus endosser le rôle d’analyste pour chaque véhicule qui s’embrase tous les samedis soir en France (oui, oui, ça brûle encore...). Certaines frontières sont désuètes. Qui insiste encore aujourd’hui sur le fait que Jean jacques Rousseau était suisse, qu’Eugène Ionesco a pris la nationalité française à l’âge de 41 ans ou que Marguerite Yourcenar est morte américaine ? Don’t believe The Hype.

Selim Ardaoui / Ressources Urbaines