« Passer par la fiction pour créer de la reconnaissance »

Ecrire ensemble le roman national. C’est le programme, dix ans après les émeutes de 2005 et alors que les banlieues étaient prises d’assaut par les journalistes, de plusieurs personnalités, écrivains, militants associatifs, réalisateurs et acteurs de la mémoire des quartiers qui étaient réunies à Saint-Denis pour proposer leur version d’une histoire qui jusqu’ici, a été racontée de l’extérieur.

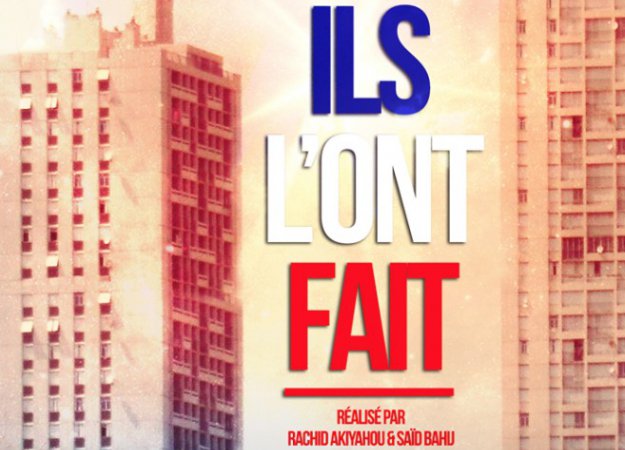

Or, on le sait, quand les histoires de chasse sont racontées par les chasseurs, elles donnent rarement le beau rôle au lion… C’est pourquoi, à l’occasion de la rencontre « Ma banlieue n’est pas un problème, elle est la solution », il était indispensable d’entendre la parole du lion. Et elle fut entendue, car le lion a rugi fort ! « On en avait marre que les sociologues parlent à notre place ! » lance Majid Eddaikhane, réalisateur de « Ils l’ont fait », film présenté ce vendredi soir 23 octobre. Un long-métrage drolatique sur l’élection à la mairie de Mantes-la-Jolie de Khalifa Camara (joué par Oumar Diaw), jeune habitant du Val-Fourré exclu de Pôle Emploi… et Noir, comme son homologue de « Président par accident », comédie hollywoodienne de 2003 de et avec Chris Rock (et dont on sait à quel point elle fut importante, au regard de l’élection de Barack Obama quatre ans plus tard). Saïd Bahij, militant culturel depuis plus de vingt ans et l’un des quatre auteurs du film, présent ce soir là, surenchérit : « Il faut que nous soyons à notre tour les analyseurs, pas les analysés. »

Un système à bout de souffle

Rapidement, partie du rôle « politique » de la culture, la discussion dévie autour de l’engagement : « Notre film, c’est un programme politique. On est dans la transmission, parce que je sais qu’on n’a pas la culture de la politique. J’ai vu mes frères marcher jusqu’à l’épuisement*… moi je ne suis pas dans le créneau des Indigènes, et Dieudonné, c’est un cassoulet Soral entouré de fayots. Mais, je me suis aperçu que la Justice n’assurait la paix que de nos gardiens ». Un de ces collègues de Mantes, Yves, d’abonder, tout en mettant en garde : « C’est un film politique, fait pour ceux qui auront le courage de se lancer. Mais ils seront soumis à la tentation : un appart, un taf, t’es fini ! Quand on est issu de la diversité on se doit d’être exemplaire ! » Elu à Saint-Denis, Laurent Russier nuance un tableau parfois sombre : « Il n’y a pas de désintérêt pour la politique dans les quartiers. Mais il faut reconnaître que le système est à bout de souffle. Combien on a de conseillers municipaux ouvriers, employés, précaires ? »

Pas d’engagement possible sur un corps social malade

Le lendemain matin dans une petite salle de quartier de la cité Floréal, l’écrivain Rachid Santaki explique cette méfiance par rapport à l’engagement : « [Les émeutes de] 2005, c’est surtout une rupture par rapport à ce que faisaient nos parents, et par rapport au militantisme. Les gens sont devenus à droite, et pour eux le biz, c’est une entreprise et surtout un esprit. Maintenant, la première question qu’on te pose, quand tu proposes quelque chose, c’est « Combien ça paie ? ». Parce que la situation est de plus en plus dure ». Farid Taalba, vieux militant de toutes les luttes depuis les années 80 et aussi homme de théâtre et romancier, abonde : « Il n’y a pas d’engagement politique dans les quartiers parce que les partis doivent s’appuyer sur quelque chose pour construire, sur un corps social. Or, dans les quartiers, ce corps social est malade. L’entrée de la drogue dans les quartiers, c’est le début de la chute. Pas seulement par les overdoses etc. C’est la vente de ces produits qui nous a fait reprendre les valeurs du libéralisme. Mais c’est une économie dans laquelle la société ne voit qu’un seul des bouts de la chaîne, jamais l’autre bout, l’organisation du trafic au Maroc, le Roi etc… »

Faire rentrer l’histoire des immigrés et des banlieues dans l’histoire commune

Dans le public, Mounir s’interroge sur la possibilité de construire ensemble ce fameux « roman national » : « Quand est-ce qu’on va rentrer dans cette histoire ? Et qu’est-ce qu’on va mettre dans ce roman qui créé une histoire nationale ? Est-ce que ce n’est pas plus confortable pour la France que de nous enseigner une histoire de nos parents comme résignés, et non en lutte ? Si l’immigration rentre dans le roman national ça sera avec quelle édulcoration ? » Farid Taalba va dans le même sens : « Est-ce qu’il faut écrire une nouvelle L’Illiade et L’Odyssé pour qu’on se sente appartenir à la société ? Mais alors, avec quel rapport à la réalité ? Moi, mon roman familial contredit le roman national officiel, qui n’en est que la partie émergée ». En regard, un retraité présent dans le public relativise : « J’ai appris à comprendre une autre histoire que l’histoire officielle avec mes camarades tourneurs. » A quoi Nadir Sidhoum, président de l'association Génériques, qui travaille sur les questions de mémoire, leur répond : « Plus il y aura d’archives, moins il y aura d’édulcoration ». Puis tente la synthèse : « On doit faire un travail de développement d’un socle commun. Quand en 1989 on faisait une exposition comme « France, terre des étrangers, terre des libertés », on répondait à la remarque de l’historien René Rémond qui nous disait « La France, c’est aussi ses étrangers ». On voulait faire rentrer cette histoire particulière dans l’histoire commune. »

En guise de perspective, Rachid Santaki lui, regarde par delà l’océan : « Aux Etats-Unis, face à cette situation, ils sont passés par la fiction, pour créer de la reconnaissance ». Et Farid Taalba d’acquiescer : « Oui, ça permet le rétablissement des personnes ».

*référence à la Marche pour l’Egalité de 1983