Ce qui n'a pas marché, ce qui marchera

Trente ans après la Marche, l’égalité des droits n’est toujours pas une réalité. Tirant les leçons du passé, les militants des quartiers populaires ont radicalement changé leur stratégie.

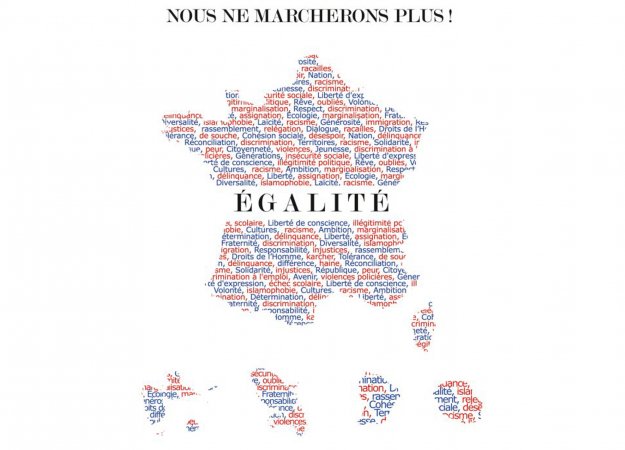

« Nous ne marcherons plus. » Lors de la campagne présidentielle de 2012, l'appel de Nassurdine Haidari, un jeune élu socialiste marseillais, avait été signé par de nombreux militants des quartiers populaires. En 2013, trente ans après la Marche pour l'égalité et contre le racisme, le constat reste le même. Il ne suffit plus de défiler dans les rues, il faut agir. Aucune intention pour ces militants de renier le combat de leurs « grands frères », simplement le regret de l'avoir vu jeté aux oubliettes par les politiques dans les années 1980.

Un Constat mitigé

Face au mur politique

Hormis la carte de séjour unique de 10 ans, aucune grande décision n'avait été prise en 1983. La raison ? « Les leaders de la Marche n'ont, à l'époque, pas réussi à trouver les leviers politiques de leur lutte », affirme Reda Didi, ancien militant Vert des cités de Meaux et créateur du think-tank Graines de France. Nordine Iznasni, aujourd’hui conseiller municipal de Nanterre, s’est impliqué dès les années 1980 dans le Comité contre la double peine, puis a participé à la fondation du Mouvement Immigration Banlieue (MIB). « Il y a trente ans, on a eu une machine politique organisée pour nous mettre au silence », explique-t-il. « Ensuite, les autres avec leur symbole de la main ont fait semblant de lutter contre le racisme. On voit le résultat aujourd'hui... » En ligne de mire, SOS Racisme. De nombreux militants, des années 1980 jusqu'à aujourd'hui, accusent l’organisation d'avoir saboté l’héritage de la Marche. Et de continuer.

Nassurdine Haidari et d'autres n'ont pas défilé lors de la manifestation du 30 novembre dernier. « J'en ai assez de ces personnes qui se donnent bonne conscience le temps d'une marche », affirme le secrétaire général adjoint du Cran. « Le combat contre les discriminations est une lutte permanente. » Une lutte qui doit avoir lieu sur d'autres terrains que la rue : ceux de la politique et des mentalités. En surface et en profondeur. « Pour changer la loi, il faut une visibilité au niveau politique. Si nous ne défendons pas les quartiers populaires, qui va le faire ? », s'interroge Nordine Iznasni qui regrette que ces questions ne soient évoquées qu'au moment des élections. « Il faut lancer une nouvelle dynamique en s'engageant à l'intérieur des partis politiques. Refuser d'être les faire-valoir ou les cautions », martèle Nassurdine Haidari. Et de citer Nelson Mandela : « Tout ce qui sera fait sans nous, sera fait contre nous. »

Lobbying et pédagogie

Faire de la politique, c'est aussi faire pression sur les gouvernants. Ne pas tomber dans le piège de 1983. Reda Didi défend le principe de l'empowerment, la prise de pouvoir par les habitants des quartiers populaires, aujourd'hui « plus matures et plus attentifs » qu'il y a trente ans. « Il faut avoir des gens capables de demander des comptes aux politiques, aux bailleurs sociaux. Le contre-pouvoir citoyen est toujours une bonne chose. » C'est en ce sens que Graines de France organise des formations pour les leaders dans les quartiers. Le collectif Stop au contrôle au faciès a directement appliqué ces nouvelles méthodes militantes. Plus de Marche, jugée « obsolète », mais des actions en justice contre l'Etat pour discrimination ou du lobbying auprès des parlementaires. « Rien n'est donné, tout est à conquérir. » Les militants du XXIe siècle ont l'esprit cartésien.

Avec Banlieue plus, Farid Temsamani assume aussi faire du « lobbying ». Son but ? Fédérer le maximum d'associations pour créer un rapport de force avec les politiques de tous bords, même ceux de l'UDI, son propre parti. Mais le consultant en intelligence économique veut faire coup double. Changer les lois certes, mais également « montrer un autre visage de la banlieue ». Par la pédagogie. « On organise par exemple des maraudes solidaires, en accueillant tout type de public. » Des débats sont aussi régulièrement organisés pour tenter d'effacer l'image négative qui colle trop souvent à la peau des banlieues.

Education et sanction

Pour Abdelkader Raïlane, directeur de la mission locale d'Yssingeaux (Haute-Loire) et secrétaire permanent de la Copec (Commission pour la promotion de l'égalité des chances et la citoyenneté), l'éducation doit être au centre de tout. « Changer les mentalités, c'est compliqué. Il faut du temps. Mais je n'aime pas cette notion de tolérance. Tolérer, c'est forcer quelqu'un à accepter. Je suis adepte de l'acceptation », explique l'ancien boxeur, auteur d'En Pleine Face. « A l'école, on ne travaille pas assez sur la différence. Les préjugés, on les acquiert dans le cadre familial, social, géographique. C'est à l'école de niveler tout ça. » A la justice aussi. « A quoi sert qu'Abdel ou Mamadou aient un bac +5 s'ils ne trouvent pas de boulot ensuite », regrette Nordine Iznasni. « Il faut des sanctions contre ceux qui font de la discrimination à l'embauche. » Et tous les autres. « La parole raciste s'est libérée ces derniers temps », remarque Reda Didi qui évoque notamment les attaques subies par Christiane Taubira, la ministre de la Justice. « Il ne faut pas laisser le choix aux personnes auteurs de ces propos. Il faut les punir. »

Pressions sur les politiques, éducation auprès des jeunes, sanctions contre ceux qui dépassent les limites. Voilà les trois combats qui attendent les militants des quartiers populaires en 2013. Le chemin est long, mais c'est au pas de course, et non plus en marchant, que Nassurdine Haidari, Reda Didi, Nordine Iznasni, Abdelkader Raïlane et tous les autres veulent y arriver. « J'aurais aimé qu'on ne parle pas des trente ans de cette Marche. Cela aurait voulu dire qu'elle a abouti à quelque chose. Ce n'est pas le cas », explique Farid Temsamani. « Alors, dans trente ans, je ne veux pas qu'on en soit encore là, à fêter le soixantième anniversaire en regrettant d'être face aux mêmes problèmes. »