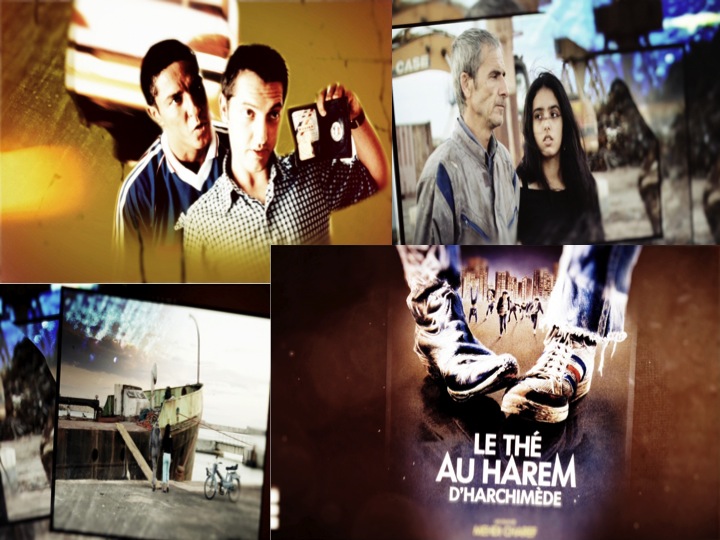

Documentaire : « Nouvelle vague », ou comment l’immigration a renouvelé le cinéma français

Le 26 avril, France 5, diffusera « Nouvelle vague », un documentaire réalisé par Édouard Mills-Affif qui retrace la lutte contre les préjugés menée par plusieurs générations d’acteurs et réalisateurs d’origine maghrébine, avant d’être reconnus comme des artistes à part entière. Une nouvelle vague qui aurait largement contribué, selon l’historien Julien Gaertner, co-auteur du film, à la bonne santé du cinéma français actuel. Entretien.

Drôle d’idée par les temps qui courent de réaliser un documentaire qui vise à donner une image positive de l’immigration maghrébine en France à travers le rôle qu’ils ont pu jouer dans le décollage du cinéma français ?

Avec un documentaire qui sera diffusé entre les deux tours ! Même si j’ai grandi avec des communautés maghrébines, ce n’est pas un travail militant mais un véritable travail scientifique. Au départ c’était un sujet de thèse de doctorat sur l’image de l’arabe dans le cinéma français. Je suis parti d’une question : comment depuis des siècles, s’est construit dans l’imaginaire national le stéréotype du Sarrazin, du mahométan, de l’arabe, sur des supports culturels différents, dont le cinéma colonial. Comment ce stéréotype a pu s’effriter dans le cinéma français dans les années 90 avec des rôles comme celui joué par Sami Naceri dans Taxi, qui sont des contre-stéréotypes. Une étude sur 650 films. J’en ai vu 450. Uniquement des grands succès populaires. Le stéréotype de l’arabe a toujours fonctionné économiquement dans le cinéma français et depuis très longtemps. Le cinéma colonial marchait très bien. Mais c’est l’émergence de contre-stéréotype qui a changé quelque chose.

De l’arabe dont on se moque à l’arabe objet de peurs et de fantasmes

A quoi ressemblait l’Arabe dans ces premiers films ?

Ce sont des films comme Ali Baba et les quarante voleurs dans les années 50 et Angélique et le sultan qui fera 100 000 entrées été 68. Suit Rabbi Jacob, 8 millions d’entrée. Tous les films d’Aldo Maccione. Dans ces années là, 90% des personnes qui vont voir des films sur les « Arabes » vont voir des comédies. Parce que l’on pense encore que les immigrés en France ne sont que de passage. On peut encore se moquer d’eux parce qu’ils vont partir. On est dans le contexte du million offert par Valérie Giscard d’Estaing aux immigrés qui rentrent au pays. Mais les immigrés vont rester. En marge, on voit arriver les premiers cinéastes de l’immigration, Ali Ghanem, avec Mektoub, en 70, dont personne ne voulait parce qu’à ce moment là, on ne s’intéresse pas à l’immigration. Ce n’est pas encore un sujet de thèse et encore moins de cinéma.

Des polars avec Belleville pour décor, où des policiers blancs traquent des arabes délinquants, vendeurs de drogue et proxénètes…

C’est alors que le pouvoir passe à gauche, que le cinéma français prend le virage inverse et bascule brutalement à droite. Les immigrés restent et le cinéma va s’en inquiéter. En parallèle avec les premiers succès du FN à Dreux. En 82, La Balance (de Bob Swaim, ndlr), un polar avec Belleville pour décor, met en scène des policiers blancs qui traquent des arabes délinquants, vendeurs de drogue et proxénètes. Avec 4,5 millions d’entrées et trois César, il relance la mode du polar. Il sera suivi de Tchao Pantin, l’Union Sacrée, et une cinquantaine de films avec des scénarios identiques. C’est un nouveau genre : on arrête de se moquer des arabes, l’immigré désormais fait peur, il menace la nation.

Sami Naceri, alias Daniel Morales, le premier héros d’origine maghrébine en tête d’affiche

Quand arrive le tournant et à quoi l’expliquez-vous ?

Dans les années 90, les distributeurs de cinéma, de type UGC, Gaumont, commencent à construire des multiplexes en périphérie des villes. Dans les années 95, on peut voir les premiers films sur la banlieue, avec la Haine, Ma 6t va Crack-er, Le ciel, les oiseaux… et ta mère, qui feront des cartons en salle. Là les producteurs se disent qu’ils peuvent réussir à remplir les multiplex avec ce type de film. Et le premier à le comprendre, c’est Besson, qui l’exploite au maximum avec la saga Taxi. Sami Naceri, alias Daniel Morales, le premier héros d’origine maghrébine à l’affiche d’un film. Avec un rôle ambigu : il porte le maillot de foot de Zidane, avec un nom bien français et a les yeux bleus, même si on devine qu’il est d’origine algérienne avec la réplique du commissaire Gibert à son sujet dira : « Oh là ! Méfiez-vous quand même avec ces Zouaves. Y’sont polis par devant et c’est par derrière qu’ils vous entubent (…) » Quoi qu’il en soit ce sont des succès. Les quatre Taxis feront 28 millions d’entrées et Daniel Morales devient le personnage le plus vu du cinéma français.

Un nouveau cinéma, porté par des réalisateurs issus de l’immigration, émerge au même moment

En marge, on assiste à l’émergence de nouveaux cinéastes d’origine maghrébine, Rabah Ameur-Zaïmeche, Rachid Bouchareb, Karim Dridi, Nassim Amaouche et Abdellatif Kechiche qui eux, au contraire, vont parler d’identité, de mémoire, et réussissent à faire de l’immigration un sujet cinématographique (cf. Indigène, L’Esquive, La Graine et le mulet, Wesh-Wesh, qu’est ce qui se passe, etc.). Avec de nouveaux acteurs qui assument leur arabité, tels Tahar Rahim, Djamel Debbouze, Roschdy Zem, Leïla Bekhti, Rachida Brakni… tous césarisés. Des premiers rôles qui montent des films sur leur nom, comme Roschdy Zem avec Omar m’a tuer. Non seulement, l’immigré remplit les multiplexes mais la vitalité artistique du cinéma français est portée par des enfants de l’immigration maghrébine en France. Et cela on peut le mesurer. Sur le plan artistique, par l’augmentation des différents prix et récompenses, et sur le plan économique, avec l’augmentation du taux de fréquentation de salles de cinéma. Je me suis basé sur une grosse étude qui le démontre. Les producteurs l’ont compris depuis Taxi, ces acteurs sont rentables, ils permettent de remplir les salles de cinéma.

Pourtant on continue de voir des films, des films d’auteur ou des téléfilms, dans lesquels les Arabes continuent de camper des rôles inquiétants, de dealers ou de terroristes. Dernièrement La désintégration de Philippe Faucon ?

Dans des films comme Secret défense, avec Rachida Brakni, la menace, ce sont les terroristes islamistes ; mais les agents secrets sont d’origine maghrébine et vont empêcher que des attentats ne soient commis en France. Autrement, des films comme L’Assaut, sont des flops total car le public n’a pas envie de voir ce type de film. Ce pouvoir économique dont se sont rendu compte les producteurs empêche de construire une image trop stéréotypée de l’immigré. Depuis les années 90, il n’est plus possible de faire ce genre de films. En ce qui concerne les films grand public du moins, pas les films d’auteur. Des films comme La désintégration, qui, à mon sens n’est pas un mauvais film, prouvent que le cinéma français est toujours dans l’air du temps.

Le cinéma ou l’expression d’une immigration réussie

C’est cette évolution que vous déconstruisez dans le documentaire Nouvelle Vague ?

Il y a deux idées dans ce documentaire : déconstruire les stéréotypes qui depuis plusieurs années ont montré de façon stéréotypé : l’immigré maghrébin dans le cinéma français. Et deuxième idée, mettre en avant les difficultés des acteurs et réalisateurs d’origine maghrébine, avant d’être reconnus comme des artistes à part entière. Avec Ali Ghanem, Mahmoud Zemmouri, Karim Dridi, Nassim Amaouche etc., qui témoignent par leur parcours de la difficulté de la reconnaissance artistique. Nouvelle vague, c’est la façon dont l’immigration a renouvelée le cinéma français. Autant de talents symboliques d’une immigration non pas choisie ou subie mais réussie. Il suffit de faire une histoire culturelle de la France pour se rendre compte de l’apport des enfants de l’immigration maghrébine. Et pas uniquement dans le cinéma, mais aussi la musique, la danse…

Le choix du titre n’est pas anodin, pourriez-vous l’expliquer ?

Le titre peut paraître un peu flou mais il y a trois niveaux de lecture : « nouvelle vague », c’est d’abord un parallèle avec celle des années 50 qui apparaît à un moment où le cinéma français est en crise, où l’on ne remplit plus les salles. Pareil à la fin des années 80. On assiste à l’émergence d’une nouvelle vague dans les années 90 qui contribuera à remplir les multiplexes. « Nouvelle vague », c’est aussi l’expression d’un certain malaise de la jeunesse, l’apparition du féminisme, dans les années 50, avec notamment un film comme Et dieu créa la femme, et aujourd’hui d’une France plurielle composée de Français d’origines diverses. Enfin, c’est un pied de nez au vocabulaire de l’immigration qui est souvent à caractère hydraulique ! On parle des flux migratoires, de vagues d’immigration, qu’il faut faire barrage à l’immigration comme quelque chose auquel on ne peut pas faire face…

Dounia Ben Mohamed

* L’image de l’ «Arabe » dans le cinéma français de 1970 à nos jours, 2010, Universités Nice-Sophia Antipolis et Mohamed V-Agdal de Rabat.