Marches à l’ombre

Il est des évènements dont la signification est source de malentendus. Dans son action en faveur de la politique de la ville, le gouvernement a signifié sa volonté d’inscrire à l’agenda le souvenir de la marche pour l’égalité et contre le racisme. Que peut bien signifier ce soudain engouement pour un évènement dont la promesse reste toujours à accomplir ?

Ce matin d’octobre à Marseille, ils n’étaient qu’une quinzaine à se frotter au macadam qui les conduira triomphalement à Paris le 3 décembre 1983 où le cortège, gonflé à 100 000 participants, ne pouvait être ignoré de François Mitterrand. Les manifestations de joie, les élans de fraternité, la force du nombre et l’ivresse de cette prise de pouvoir symbolique, captés par les médias, allaient marquer une courte trêve dans les représentations négatives qui frappaient, et à l’occasion tuaient, la jeunesse de banlieue, les immigrés et leurs enfants. Enfants que l’on s’empressa de baptiser « génération beur », comme pour mettre à distance ces immigrés des anciennes colonies que la crise économique, impitoyable, effaçaient du récit national.

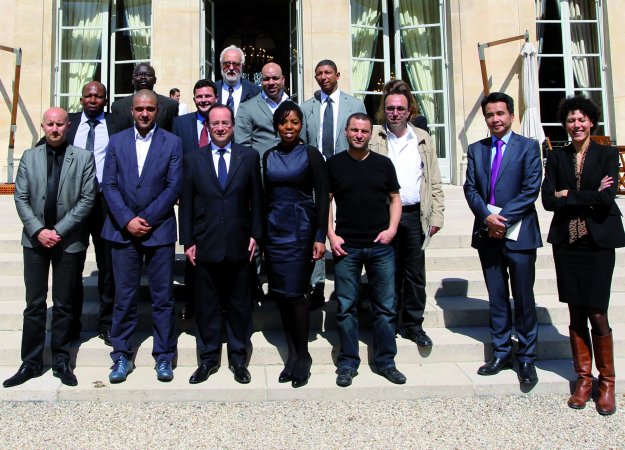

Côté gouvernement, se souvenir de la marche c’est comme se rassurer sur l’état de cette alliance hypothétique entre la gauche et les quartiers populaires. Pour beaucoup de membres imminents du parti socialiste, c’est aussi un revival, un retour aux sources de leur engagement. Manière un peu simpliste, sinon naïve, de montrer sa solidarité avec ces quartiers plombés par le chômage et la pauvreté et qui n’attendent plus rien des politiques. Côté banlieues, l’année 2013 a un curieux air de 1983 : les noms de Toufik Ouanès, Habib Grimzi ou de Laouari Ben Mohammed, ont été remplacés par ceux de Zyed Benna, Bouna Traoré ou Hakim Ajimi ; le chômage et le mal logement s’y pavanent plus qu’ailleurs ; à la rubrique album photo de l’Elysée, le visage émacié de Toumi Djaidja a été remplacé par le regard sévère de Mohamed Mechmache ; les immigrés ne votent toujours pas et le Front National, à Dreux ou ailleurs, reste le Front national. Se remémorer la marche, moment suprême d’éclat dans le ciel ô combien terne des banlieues, c’est constater, amère, l’échec des politiques mais aussi celui des organisations qui ont lutté pour de nouvelles perspectives.

Que de semelles usées depuis 1983. Que de combats lancés pour se perdre dans un non-lieu cinglant ou dans les slogans consensuels et si peu contondants de la diversité. Se rappeler la marche, c’est sortir de l’ombre la mémoire de toutes les marches, de toutes les injustices, de tous ces combats ayant mobilisé les quartiers et n’ayant jamais atteint l’Elysée, mais qui attendent toujours leur chapitre au roman national. Un devoir de mémoire semblable à un incontrôlable prurit sur l’épiderme d’un présent à la peine pour esquisser de nouvelles perspectives.

« Ma colère n’a pas d’écho ici », écrivait Djamel d’Argenteuil en 1981 avant de se donner la mort. Depuis, les quartiers ont fini d’attendre ce plan Marshall qui ne viendra jamais et leurs marches n’ont pas véritablement rencontré le succès de celles organisées par un Gandhi ou un Luther King. Seule la colère semble marquer la continuité avec 1983 et pourrait augurer un débat. Un de plus pourrait-t-on dire dans un contexte franchement morose et si peu enclin à définir de nouveaux élans. Ne pas le faire et verser dans cette indifférence dont les quartiers sont souvent coutumiers, serait assurément pire.

Farid MEBARKI

Président de Presse & Cité