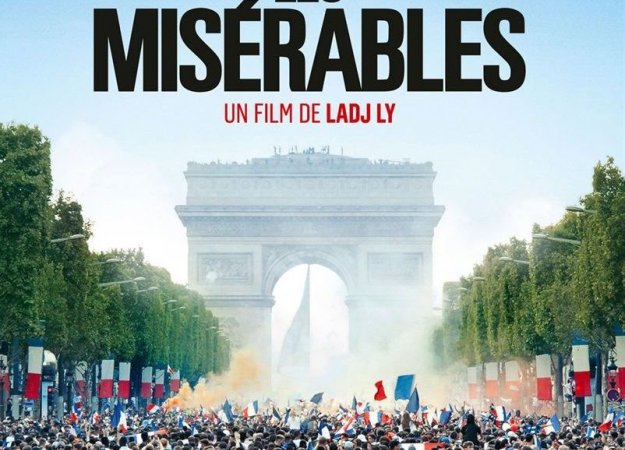

« LES MISÉRABLES » DE LADJ LY : UNE ÉTRANGE VICTOIRE

3 César pour le film de Ladj Ly en 2020, une consécration nationale due à sa qualité purement cinématographique, sorte de remake en miroir de son court documentaire, « 365 jours à Clichy-Montfermeil », filmé au moment des émeutes de 2005. Pour autant, que dit des banlieues cette victoire incontestable ? Qu'elles sont le lieu d'un déploiement de violence et de compromissions qui donne une image désastreuse de leurs habitants, doublé d'un regard plutôt compréhensif vis-à-vis des policiers. Une vision d'un pessimisme noir qui marque une nouvelle étape dans la filmographie française sans cesse plus sombre sur les banlieues. Cette vision ne sert-elle pas les ennemis de ces quartiers ?

« Les Misérables » monte en effet la négativité d'un cran supplémentaire après les déjà très noirs « La haine » (à qui son final quasi-fantastique rend hommage de manière encore plus désespéré), et après le dernier succès en salles sur le même thème (« Divines », déjà très noir), lui aussi très pessimiste. Le tout en lorgnant de manière revendiquée vers le thriller « ghetto » américain, «le Training Day » d'Antoine Fuqua. Et ce, autant dans son intrigue que dans ses choix de réalisation à la mécanique parfaitement huilée mais hyper-hollywoodienne, aux antipodes d'un cinéma d'auteur à la française qui jusqu'ici régnait en maître sur cette thématique « banlieue », avec des personnages attachants ainsi que de régulières respirations -bref des tentatives de distanciation (en particulier dans le film-étalon en la matière, « La haine » : usage du noir et blanc, apparition d'une vache dans la cité, scratchs sur un air de Piaf, scène de danse hip-hop, errance parisienne par moments contemplative et surtout récit surréaliste, aussi décalé que fondamental, d'un survivant de la Shoah relativisant les égarements des trois héros...).

Galerie de personnages antipathiques

Au vu de la description unanimement négative de ses personnages périphériques, habitants des quartiers, on est en effet en droit de se demander si « Les Misérables » ne finit lui pas par jouer contre son camp, proposant une galerie de « communautés », certes truculentes, mais témoignages de la fameuse « archipélisation » décrite par Jérôme Fourquet : un « monsieur Le maire » ancien grand-frère (plus ou moins censé incarner les congolais -enfin un rôle d'ampleur pour Steve Tientcheu, lancé par l'incroyable « La mort de Danton », d'Alice Diop), hâbleur et adepte des compromissions en tout genre, régnant par la combine sur plus précaire que lui ; gitans aussi testosteronnés qu'incompréhensibles ; islamistes manipulateurs débiles ou aux saillies désarmantes (l'un d'eux incarné par l'abyssal « Mam » Kanouté, bien connu des responsables associatifs des quartiers, dans un rôle sur-mesure) ; petits trafiquants maghrébins, graines de mafieux sous influence du style PNL... Sans parler de Issa, le môme (« microbe », cad, au fond, une nuisance à éradiquer) par qui le scandale arrive, pour qui l'on peine à avoir de la sympathie tant il est incontrôlable, inquiétant déficit d'empathie ressentie par le spectateur y compris quand ce minot se fait assommer par un tir de flash-ball (LBD). Ces personnages sont tous animés d'une incessante agressivité. Ils sont pour la plupart manipulateurs ou auteurs de petits trafics et arrangements avec « l'ordre et la morale ». Le tout presque sans présence féminine de choix (ou par une seule présence qui s'avère encore plus viriliste que toutes les autres, incarnée par la figure d'une Commissaire au comportement quasi-machiste, ou du moins de totalement « bonhomme »). Même le jeune (a)mateur de vidéo (joué par le fils du réalisateur, et qui pourrait lui, incarner le regard distancié de Ladj Ly, tel qu'il fut dans sa prime jeunesse) ne tient pas une place plus glorieuse : garçon un peu voyeur, y compris par le biais du « judas » de sa porte, il se rend finalement coupable de non-assistance à personne (policier) en danger ! Une manière pour Ladj Ly, qui fut le contempteur de la police à travers ses activités aux côtés du dispositif « copwatch », de mettre le pouvoir de la caméra au centre d'une possible pratique civique, mais hélas dévoyée ici car ouvrant visiblement la porte à des comportements de type complicité de meurtre, rien de moins...

Une validation de la vision droitière que la France a de ses banlieues

Le succès populaire reçu par ce film est à la fois mérité de par ses incontestables qualités cinématographiques, mais laisse perplexe quant à ce qu'il dit à la fois de cet establishment culturel français qui justement le reçoit avec tant d'éloges, mais aussi des acteurs des quartiers populaires qui l'ont globalement adoubé. D'abord, comment une vision aussi glaçante des banlieues et de leurs habitants aurait été reçue si elle avait émané d'un réalisateur qui n'est pas issu de ces territoires ? On peut parier qu'il aurait été accueilli avec infiniment de gêne, renvoyant une lecture « droitière » de la banlieue façon « Le Point » ou « Le Figaro ». En outre, comment aurait-il été perçu par les habitants des quartiers eux-mêmes si Ladj Ly n'avait pas été l'un des leurs ? Comme une œuvre scandaleusement « stigmatisante », voire raciste (ce qu'elle n'est pas mais cela aurait été sans doute dit) -et produite par une personne illégitime-, telle celles si souvent encensées par « les médias ».

On peut penser que la vision extrêmement négative que ce film donne des habitants des quartiers légitime le regard particulièrement caricatural et défavorable que ceux qui n'y résident pas en ont, en majorité. Vision des banlieues que ces personnes qui leur sont extérieures peuvent ainsi conforter grâce au blanc-seing que leur apporte la « street credibility » de Ladj Ly, et derrière laquelle ils peuvent à loisir se retrancher pour continuer à exercer leur pessimisme dépréciatif.

A ce titre donc, on y insiste : Ladj Ly ne tire-t-il pas contre son camp, celui des banlieues ?

Quand les enfants deviennent des monstres

Le réalisateur semble donc regarder sa propre banlieue avec un regard que l'on peut clairement qualifier « de droite », décrivant des comportements eux aussi unanimement « de droite » (ou à tout le moins rétrogrades : violents, machistes, individualistes etc, etc). Où domine une défiance vis-à-vis des siens (le cynisme des enfants gâtés de l'écurie Kourtrajmé qui l'entoure, en moins). Et qui, reconnaissons-le, entre en écho avec certaines peurs de notre siècle, comme celle de voir ses propres enfants devenir des monstres. Cette peur, c'est celle de tant d'anciens « grands-frères » des quartiers, ces figures tutélaires des années 1990 et 2000, si souvent utilisés par tant de municipalités pour « acheter la paix sociale » auprès des jeunes et des moins jeunes. Car oui, aujourd'hui ces anciens grands-frères parlent comme des « vieux cons de droite », pour se plaindre souvent que « les gamins, on ne sait plus comment les tenir » -pour résumer.

Transposée dans « Les Misérables » de manière tellement flagrante, cette réalité raconte une banlieue devenue une sorte de Moloch qui ne dévore pas ses propres enfants, mais plutôt élève des enfants qui, laissés à eux-mêmes, dévoreront les adultes*.

Rappelons tout de même que, à Clichy-Montfermeil, les enfants (ou les adolescents) font planer depuis octobre 2005, un imaginaire iconique très particulier : celui de Zyed Bena et Bouna Traore, véritables martyrs des violences policières dont sont épisodiquement victimes des jeunes issus des quartiers ou des minorités. Et qu'en retour, la plupart des émeutiers d'alors furent sans doute des jeunes adolescents tout à fait ordinaires de ces quartiers (et non des jeunes adultes plus ou moins animés par une volonté de révolte sociale) -la majorité de ceux qui furent arrêtés par la police ayant 16 ans.

A ce titre les enfants, véritables « sauvageons », des « Misérables » de Ladj Ly pourraient donc être vus comme les propres enfants enragés de ces émeutiers de 2005, une génération encore plus incontrôlable si ce n'est monstrueuse que la précédente.

Deux manières de voir les Misérables de la société

Les autres « Misérables » de Montfermeil, ceux de Hugo, leurs sont diamétralement opposés : ils sont eux les acteurs et le théâtre d'un drame humain. Un chef d’œuvre où se déploie dans toute sa splendeur une véritable déclaration d'humanisme de l'écrivain, déclaration d'humanisme comparable, à travers Jean Valjean, Cosette ou Marius et tant d'autres, à une déclaration d'amour non pas à une personne particulière mais au genre humain dans son ensemble. Les « Misérables » de Hugo sont tous ceux qu'une société injuste, faute de bienveillance et d'instruction, ne peut que transformer en « infâmes ». Chez Ladj Ly, on ne cherche pas trop à leur chercher des circonstances atténuantes ou à brosser d'eux des portraits complexes : il n'y a que des flics et des infâmes. Chez Ladj Ly, les Javert sont sympas et tous les autres ne sont que des Thénardier sans nuances.

*Voir à ce titre le final apocalyptique du mésestimé Vinyan, de Fabrice Du Welz, film fantastique post-tsunami