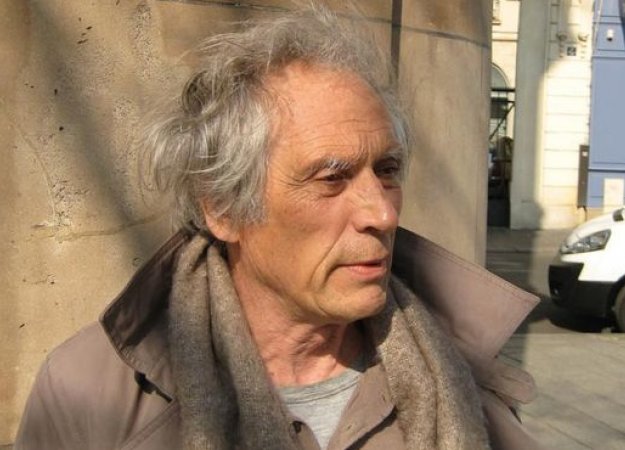

Jacques Donzelot : quel « pouvoir d’agir » dans les banlieues ?

Jacques Donzelot, chercheur spécialiste des questions sociales et d’urbanisme, qui a indirectement influencé le gouvernement en matière de participation des habitants, et contribué à faire émerger le concept d’empowerment (pouvoir d’agir) en France, revient sur le récent Conseil interministériel à la ville. Une dose de scepticisme, et une pincée d’espoir : participation et intercommunalités.

Que pensez-vous de l’esprit des mesures annoncées par Jean-Marc Ayrault, lors du conseil interministériel à la ville ?

On assiste à un retour d’une vision de gauche de la politique de la ville, disant que les quartiers doivent revenir à un niveau « républicain » normal. En gros : renforçons les moyens de l’Etat dans ces quartiers, avec plus d’enseignants, plus de policiers etc, et aidons les gens à y vivre mieux, valorisons leur potentiel… Avant, on appelait ça le « Développement social des quartiers ». Alors qu’avec la droite, c’était une logique plus libérale, qui estimait que si les quartiers vont mal, c’est parce que le marché ne les pénètre pas assez, et que du coup les plus méritants ne peuvent pas s’en sortir. Les Zones franches, et même la rénovation urbaine vont dans ce sens : il faut rénover le bâti pour que les logements puissent rentrer sur le marché. Dans cette logique, on favorise la réussite éducative, ou les internats d’excellence... Aujourd’hui, le gouvernement veut agir sur une logique territoriale, pour concentrer les moyens afin qu’on s’aperçoive mieux de leur efficacité, on aide les gens où ils sont avec des emplois francs par exemple ; mais on fait aussi venir plus d’enseignants, des Pôle emploi, des Maisons de justice… et on ajoute à ça une couche de participation.

Pourtant, la politique de rénovation urbaine lancée par Jean-Louis Borloo reste dominante…

Oui, infléchir ce programme est difficile. Il y a une pression des élus des collectivités, qui sont essentiellement à gauche, et qui y sont attachés. Tout cela avec un rapport coût / efficacité qui me paraît disproportionné… D’autant plus que la volonté qu’il pouvait y avoir dans ces programmes de faire de la mixité sociale, c'est-à-dire de faire revenir des « classes moyennes blanches » dans les banlieues, ça ne marche pas ! Sauf si on sépare les quartiers par une autoroute, comme à la Duchère ! Et encore : les nouveaux arrivants bobos restent très méfiants, ils appellent la police dès qu’il y a une mobylette qui pétarade ! Ce rêve républicain est un échec. Sauf dans les cas de gentrification de certains quartiers… Reste que ce programme a parfois permis de réintégrer ces quartiers dans la ville, grâce aux transports en commun, comme le tramway, sans lequel cela serait un échec total. Ce qu’il faut faire, c’est donner envie à ceux qui ont grandi dans ces quartiers, les migrants et les minorités pour beaucoup, d’y rester, même quand elles connaissent des parcours d’ascension sociale. Tout se joue en fait sur la qualité des collèges : quand les gosses grandissent, si le collège où ils peuvent aller n’est pas à la hauteur, les parents qui ont réussi ont tendance à s’en aller et à louer leur appartement. Le vrai problème est là : on sait que le taux de chômage augmente, que la pauvreté augmente, mais on ne sait rien de tous ces gens qui partent, de leur parcours. Ca en dit long de l’obnubilation des décideurs sur le territoire… On ne s’intéresse pas aux gens. On pense en terme de stock, pas de flux. C’est statique. On ne s’intéresse qu’aux écarts de richesse entre territoires (qui existeront toujours), et pas aux mouvements.

renforcer le pouvoir d’agir, ça ne veut pas dire inciter les gens à aller aux réunions du maire !

Est-ce que l’intérêt porté à la participation par le ministre de la Ville pourrait aider à s’intéresser plus aux gens ?

Si c’était conçu dans l’esprit de mieux connaître les mouvements, les envies des gens, oui. Mais j’en doute. Traditionnellement, en France, la participation semble surtout tenter de renforcer l’adhésion des gens aux décisions prises par les politiques ! Pour que la participation fonctionne, il faudrait un autre personnel dans les associations, les centres sociaux, et dans les administrations : renforcer le pouvoir d’agir, ça ne veut pas dire inciter les gens à aller aux réunions du maire ! Le pouvoir d’agir consiste trop souvent à relooker le vocabulaire de la politique de la ville. Mais il faudrait un peu d’humilité ! Et comprendre que maintenant, on demande aux gens d’avoir partout une capacité d’initiative, de proposition, de prise de décision, de coopération. On n’est plus dans la société industrielle où le pouvoir venait d’en haut, où il fallait obéir, être sage et discipliné, on n’est plus dans une société avec des grandes manufactures où l’individu était une partie de la machine… On est entré dans une société de compétitivité où l’on dit que, comme chez les cadres, pour réussir il faut prendre des initiatives. Or, par exemple, la plupart des maires fonctionne encore, sans s’en rendre compte, de manière clientéliste : c’est eux qui incitent les gens à se constituer en association pour obtenir des subventions. C’est partager pour mieux récupérer ! A la fin, du coup, ces associations doivent tout à ces maires. C’est une sorte de régime féodal avec le seigneur et ses obligés ! A ce titre, Marseille est caricatural.

les intercommunalités peuvent devenir des instances intermédiaires de transaction

Comment sortir de ce système ?

Il faut sortir du technocratisme, autant que du clientélisme. L’intérêt porté par le gouvernement aux intercommunalités est une très bonne chose : elles sont en général détachées des liens clientélistes. Lyon, à Bordeaux, à Grenoble, semblent y arriver un peu. Mais il faudra faire bouger les intercommunalités telles qu’elles existent, pour qu’elles arrivent à mieux mettre en relation les forces constituées des habitants avec les opportunités. Elles peuvent devenir des instances intermédiaires de transaction. La démocratie, c’est la transaction. Le Parlement, c’est un lieu de transactions. Il faudra aussi aider les gens à se constituer en force. L’intercommunalité peut créer des opportunités, aux acteurs de les utiliser.