« On cherche à faire éclater la notion de diversité ».

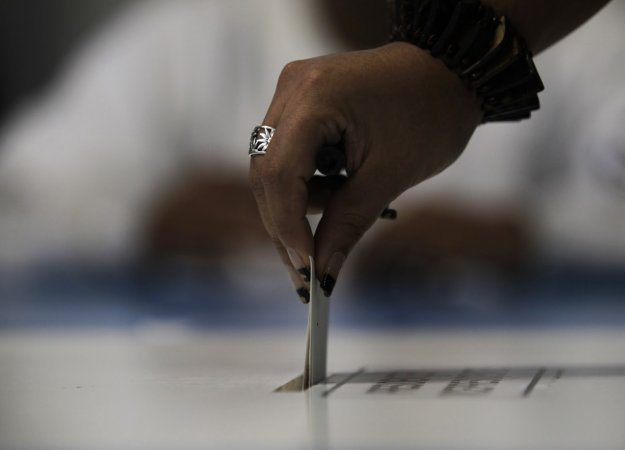

Une étude Opinion Way, commandée par l’Institut Montaigne, et à paraître prochainement, pourrait bien ébranler les habitudes de pensée sur le vote dans les banlieues*. Le thème : les comportements politiques des jeunes des quartiers populaires. Attention : résultats décapants garantis. Antoine Jardin, jeune doctorant en Sciences politiques, nous guide au milieu des statistiques et des concepts abstraits pour mieux nous faire comprendre pourquoi les banlieues ne sont pas ce qu’on croit.

La première chose qui frappe, c’est le décalage entre le vote, plutôt à gauche dans ces quartiers, et certaines valeurs, que l’on juge traditionnellement de droite. Comment l’expliquer ?

On s’attendait à ce décalage. Il y a un attachement envers la gauche et en faveur d’une redistribution économique, sociale. Mais sur les questions culturelles, notamment sexuelles, il y a un comportement parfois plus conservateur : une certaine hostilité sur l’homosexualité, une vision plus traditionnelle des rôles hommes - femmes. Mais ce clivage n’est pas nouveau : on l’observait déjà il y a longtemps dans l’électorat ouvrier de la banlieue rouge traditionnel. Inversement, dans la droite modérée, on remarque qu’il y a une certaine ouverture. Ce n’est donc pas une anomalie. Mais, par exemple, tous les musulmans ne sont pas conservateurs. On peut distinguer environ 20% de conservateurs, 50% de libéraux modérés, et le reste fluctuant en fonction des thématiques. La question est : qu’est-ce qui est décisif dans le choix électoral ? Si le sujet prioritaire reste l’économie, ce sont les questions culturelles, liées à l’immigration, au racisme qui dominent comme marqueurs pour influencer un vote plutôt vers la droite ou la gauche. La religion ou à la sexualité, l’autorité sont aussi des marqueurs.

En ce qui concerne le comportement l’électorat ouvrier, ce dernier a-t-il vraiment changé ?

Il y a toujours eu un vote conservateur dans le monde ouvrier. Il existe encore dans ces quartiers, mais avec moins de poids. Ce qui le divise, c’est le rapport aux discriminations, réelles ou ressenties. Avoir le sentiment d’être discriminé oriente le vote à gauche. Avec parfois un tropisme par rapport à l’expérience migratoire. La mémoire de l’immigration pèse sur le vote des générations suivantes. Mais cet effet diminue progressivement avec le temps.

Ce qui est nouveau, dans cette étude, c’est que vous y faites une approche par quartiers : on ne s’intéresse pas aux individus comme s’ils n’avaient aucun enracinement dans leur environnement.

Oui. Etre jeune marginalisé et diplômé ne donne pas la même vision de la société selon que vous êtes à Clichy-sous-bois ou à Ivry. Avant, être ouvrier dans une ville catholique de droite ou dans une cité ouvrière du Nord n’était déjà pas la même chose : les discussions avec la famille, les voisins, les collègues, les amis, importent dans votre perception de la société, et votre vote en découle. L’environnement joue un rôle énorme. La région d’origine de l’immigration pèse-t-elle dans les comportements, politiques notamment ? Ces comportements sont-ils les mêmes chez tous les immigrés, selon leur lieu d’origine et d’habitation ? Les personnes dites « de la diversité » n’habitant pas, en majorité, dans des quartiers dégradés, c’est seulement vrai pour les migrants ou leurs descendants (ndlr : de la « première génération »). On cherche à faire éclater la notion de diversité, qui amalgame des notions différentes liées à l’immigration, la couleur de peau, la religion, notamment. Cela plaide pour des statistiques non traditionnelles, publiques, expérimentales. On a maintenant besoin d’études qui croisent une approche par groupes et par territoires.

Et donc des statistiques « ethniques » aussi ?

Je ne parlerai pas de « statistiques ethniques ». Il est très difficile de mesurer l’ethnicité. Aux Etats-Unis, ces études disent que l’ethnicité n’existe pas, les catégorisations sont très floues. Dans ces études, les « Irlandais » sont une ethnie... En Grande-Bretagne, on regroupe des variables aussi différentes que la couleur de peau (« black »…), la région d’origine (« caribbean »…), la nation d’origine (Pakistan…). On mélange donc des choses qu’en théorie on essaie pourtant de différencier pour mieux les étudier ! Des statistiques sur les Noirs en France n’ont pas de sens. On étudie la couleur ? On assigne les gens à une catégorie ? Regardons ce qui se passe aux Etats-Unis : on peut choisir, quand on répond à ces statistiques, de cocher les cases « Blanc » ou « Noir », ou plusieurs cases à la fois. Mais on remarque que les gens ne cochent pas Blanc + Noir. Or il y a quand même beaucoup de métisses. Mais ils se considèrent comme Noirs. On ne mesure donc que la représentation. La perception, le sentiment. Pas la réalité d’une diversité.

Il semble que le regard de la société française sur elle-même change, s’ethnicise…

En France, on a longtemps pensé que seules les inégalités de classes sociales existaient. Les migrants et leurs descendants ont été perçus comme n’entrant pas dans ces catégories sociales. On passe à une grille de lecture plus « ethnique ». On dit : « il est immigré » ou « étranger », et moins « ouvrier ». On peut être les deux ! Aux Etats-Unis, depuis trente ans, il y a un gros débat sur le poids des facteurs culturels par opposition aux facteurs structurels dans les comportements électoraux. Mais les deux se mélangent.

La population que vous étudiez est-elle finalement si différente du reste de la population française ?

Il y a des différences. Plus de jeunes, plus d’étrangers… Il y a aussi une expérience particulière de vie du fait de l’enclavement du quartier. Mais la population n’y a pas de comportement politique différent : elle a un désir d’appartenir à la société française. 65% des sondés disent qu’il faut traiter tous les Français de la même façon, et non de manière préférentielle. Il y a des demandes d’égalité, même si on sait qu’il n’y a pas forcément de possibilité d’y accéder immédiatement. Mais par exemple, en matière d’école, on voudrait quand même pouvoir accéder à d’autres établissements… C’est-à-dire, pouvoir être différencié !

Propos recueillis par Erwan Ruty

* Sondage sur les 18-40 ans, toutes nationalités, sur les 232 quartiers les plus marginalisés de quatre grandes métropoles (Paris, Lyon, Marseille, Lille). Fondée sur les méthodes anglo-saxonnes, cette étude mêle des indicateurs économiques avec d’autres sur les diplômes, la santé, la criminalité, l’ethnicité, la marginalité urbaine, avec au final un indicateur synthétique.