Chroniques dakaroises, portraits de la contestation au Sénégal

Camille Millerand, photographe, et Simon Maro, journaliste, rendent compte, à travers neufs portraits de citoyens, personnalités ou anonymes, du mouvement de contestation qui a accompagné la candidature d’Abdoulaye Wade à la présidentielle sénégalaise. Le résultat, « Chroniques dakaroises ", témoigne de l’atmosphère qui règne dans le pays à la veille du second tour de l’élection présidentielle.

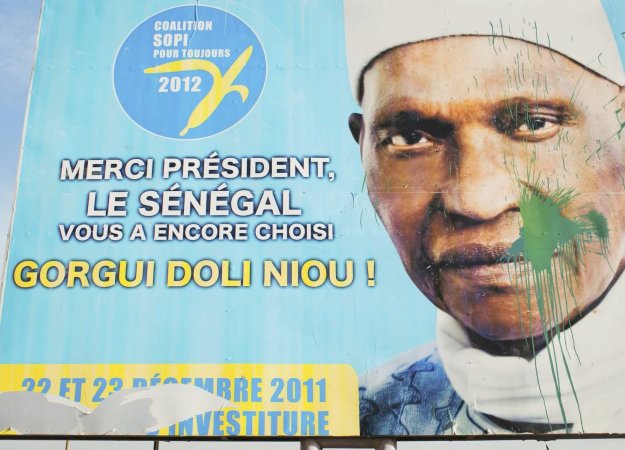

S’il a fallu attendre l’annonce de la candidature de Youssou N’Dour pour que les médias nationaux s’intéressent à la crise politique qui traverse le Sénégal depuis plusieurs mois déjà, cela n’a pas été le cas pour Camille Millerrand, photographe. Après des projets montés en Algérie, puis en Côte d’Ivoire, Camille a cherché à comprendre les évènements qui ont secoué l’une des démocraties les plus stables du continent. « C’est le contexte politique qui m’intéressait. Elu depuis 2000, le président Abdoulaye Wade se présentait pour un troisième mandat. Alors que le Senegal est l’un des rares pays stables de la région, à l’opposé de la Côte d’Ivoire. » Il est alors mis en relation avec Simon Maro, jeune journaliste installé au Sénégal depuis un moment déjà. « Je cherchais à collaborer avec quelqu’un qui écrit, comme pour mes chroniques ivoiriennes. »

Une contestation transversale

Il part donc pour le Sénégal en janvier pour deux semaines au cours desquelles il rencontre des personnalités de la société civile ou du monde des affaires, ainsi que des anonymes. Des personnes repérées par Simon au cours de ses reportages pour le site afrik.com notamment. « Nous avions un intérêt commun : dresser un portrait de la contestation citoyenne au Sénégal. » Le résultat, neuf portraits de citoyens sénégalais qui, à travers leur quotidien, témoignent du ras-le-bol qui traverse la société sénégalaise depuis plusieurs mois. « Ce qu’on a pu remarquer c’est que la contestation est réellement transversale. On peut trouver des très pauvres, comme des très riches qui vont s’opposer à la candidature d’Abdoulaye Wade. » Des jeunes notamment. Des trentenaires. Dont des membres du désormais célèbre mouvement apolitique Yen a marre. « On les a présenté un peu hâtivement comme des rappeurs, et le pouvoir en a joué, laissant entendre qu’ils allaient mettre le bordel. Alors que toutes leurs actions sont avant tout pacifiques. Ils ont réhabilité des quartiers populaires délaissés par les autorités, ils ont mobilisé la population, à travers les ondes, pour occuper la rue et faire entendre la contestation populaire. »

Des leçons à prendre en France

Ce qui a fait la force de leur mouvement, malgré les tentatives de récupération. « Même là, pour le second tour de l’élection, même s’ils ont appelé à voter contre Wade et donc pour Macky Sall, ils ont refusé son invitation à le rejoindre dans son prochain gouvernement. Pour la suite de leur mouvement, il faudra attendra de voir ce qui se passe dimanche et après. » C'est-à-dire de voir si Wade, s’il perd le scrutin, joue le jeu et se retire sans tenter de passage en force et si Macky Sall, une fois au pouvoir, répond réellement à la demande populaire de changement, d’alternance de la classe politique. « Même si la situation au Sénégal n’est pas la même qu’en France, il y a des leçons à prendre des Yen a marre. » Dans leur capacité à mobiliser notamment : « En France on a vulgarisé la manifestation, on descend dans la rue pour un rien. »

Des gérants d’entreprises, des architectes, et des mecs qui galèrent…

La comparaison avec les émeutes urbaines de 2005 en France est moins évidente. « Le contexte n’est pas le même. Les émeutes de 2005 c’était quelque chose de très spontané, sans aucune revendication, qui exprimait un ras-le-bol. Alors que là il y a des revendications, un appel à la non-violence, parce qu’ils savaient qu’ils étaient attendus au tournant. Et c’est comme cela qu’ils ont fait plier le pouvoir, le 23 juin dernier, en manifestant devant l’Assemblée pour que les députés ne modifient pas la constitution. Ils savaient que le nombre fait la force et ils ont réussi à mobiliser. » Toutes les classes sociales. Toutes les générations. « Au Sénégal, les clivages que l’on retrouve en France n’existent pas. La question de la religion ne se pose pas. On peut trouver dans une même famille des musulmans et des chrétiens, on se marie entre ethnies différentes. Dans les Yen a marre, on retrouve toutes les catégories de la population. Des gérants d’entreprises, des architectes, et des mecs qui galèrent, des vendeurs ambulants… »

En attendant les second tour, les Chroniques dakaroises sont visibles sur le net. « Sur le site d’Afrique in visu, notre partenaire. Parce qu’on voulait que ces chroniques soient vues par le plus grand nombre aussi bien en France qu’au Sénégal. Et au Sénégal, même dans le plus petit village tu trouves un cyber. » Un petit film, « une synthèse vidéo » de 12 min, réalisé à partir de portraits, d’ambiances sonores et de séquences vidéos, replace les chroniques dans leur contexte. « C’est un petit film hybride, une synthèse de ce que l’on fait à trois, avec Simon et Afrique in Visu. » Et qui compte, à ce jour, 1300 vues.

Dounia Ben Mohamed

Voir :