Un cinéma en stand by dans un monde en bouleversement - Ressources Urbaines

Coïncidence : en septembre 2006 sortait le film « Indigènes ». A cette époque, sous l’impulsion de Jacques (et Bernadette) Chirac, la revalorisation partielle des pensions de guerre des anciens combattants pour la France était annoncée. En mai 2010, la suite du film de Rachid Bouchareb est sur les écrans cannois, avec manif d’anciens combattants (et coups de boules en stock d’un de ces derniers à telle spectatrice du film, au passage). « Hors la loi » ? Au même moment, la première décision adoptée depuis la réforme de la saisine du Conseil Constitutionnel censure toutes les lois précédentes concernant ce même dossier, et promet une totale « décristallisation ». Bouchareb a assurément l’esprit d’à propos.

On ne peut pas en dire autant de Cannes, qui aura été un énième festival d’auto-congratulation du cinéma de papa, une sorte de Saint-Germain-des-prés cinématographique transposé parfois à l’ensemble de la planète (cf Sean Penn) ; d’acmé de bonne conscience (le film du réalisateur tchadien Saleh Haroun) ; et d’incontournables séances VIP strass et paillettes. Quid de l’effervescence d’un monde pourtant en pleine émotion, en plein bouleversement ? Le papillon cannois, aveuglé par la lumière des sunlights, n’en voit plus rien et se cogne contre le plafond de verre qui l’enferme et le préserve de l’ébullition.

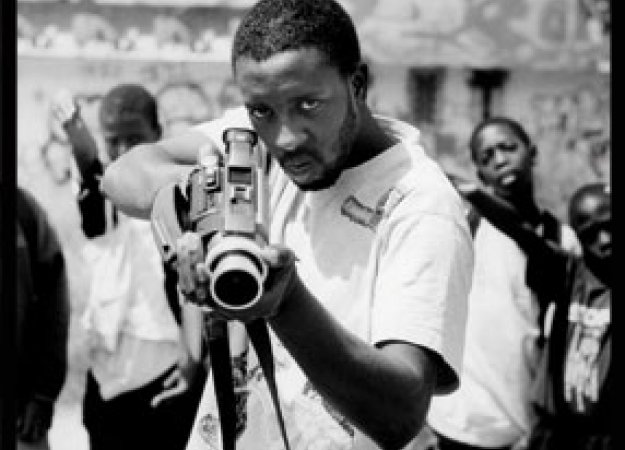

C’est pourtant cette ébullition, en prise avec les peurs et les révoltes de la Révolution maoïste, du mouvement des droits civiques, de la décolonisation, du Vietnam qui avait propulsé, dans les années soixante, le cinéma français, dopé par quelques jeunes réalisateurs qui avaient fait un bras d’honneur aux studios, à Hollywood, et décidé de sortir dans la rue pour filmer la vie, la vraie, caméra à l’épaule, animés d’une urgence vitale annonciatrice des années 68, et qui avaient été jusqu’à bouleverser le cinéma américain, en initiant notamment le « Nouvel Hollywood » (Apocalypse now, Easy rider, Warren Beatty, puis Spielberg, Lucas etc.).

Mais où Cannes regarde-t-il en 2010 ? Vers son nombril, ou au fond de son verre de mousseux. Quand verra-t-on les films du monde qui pulse et qui bouillonne ? Quand verra-t-on des films nigérians ? Indiens ? Des films qui n’aient pas été javelisés par Hollywood ou tel ministère amer, telle avance sur recette népotique ? Des films issus des ghettos du monde, et des banlieues d’Europe ?

On n’a pas oublié Le fils de l’homme, La cité de Dieu ou La haine. Certains avaient été récompensés. On ne peut oublier Gomorra, autopsie de la vie quotidienne d’une nation sous la coupe réglée de la mafia, métaphore d’un libéralisme sans foi ni loi. On ne peut oublier Vincere, ni A l’origine, deux fables sur l’instinct de soumission volontaire à des démons dont les peuples savent pourtant qu’ils vont les asservir et les détruire. On ne peut oublier Après l’océan, sur la force des rêves et sur le renoncement, ni même . On ne peut oublier Eastern Plays, ode aux poètes urbains vivant décalés dans un monde borné et sauvage. Ou encore Dernier maquis, dénonciation de l’aveuglement et de la rancune des laissés pour compte. On n’oubliera pas non plus, sur un mode plus mineur mais néanmoins particulièrement bien brossé, Tout ce qui brille, le portrait de deux jeunes filles de quartier populaire, véritable carton en terme d’affluence, (près de 1,4 millions). 2009 a été riche en cinéma-vérité. On comprend le scandale de l’exclusion du Carlos d’Assayas. Bientôt les films de Romain Gavras, de Kim Chapiron et de JR, tous issus du collectif le plus urbain et le plus décapant que la France ait produit depuis des décennies, on a nommé Kourtrajmé, tous ces brûlots exploseront dans un ciel cinématographique dépressif (dépressif de voir son univers, ses subventions, ses amis, péricliter).

Là est pourtant aujourd’hui le cinéma du réel. Entre la télé, la vidéo numérique, et bientôt le web. Des formats plus courts. Des projets cosmopolites, métisses, créoles. Des supports nouveaux. Des canaux de diffusion inédits. Et des langages plus rugueux souvent. Une nouvelle génération émerge qui filme comme elle respire. Partout dans les quartiers la jeunesse qui n’a pas accès à la Fémis (pourtant dirigée par l’incroyable Raoul Peck, cinéaste haïtien auteur notamment de Lumumba) s’empare de ses petites caméras numériques pour des productions low cost mais haute densité. Des associations, des maisons de quartier, des collectifs de réalisateurs se lancent tous les jours dans la bataille de l’image, mais vue des marges. Des Générations courts, des Engraineurs, des Cité Arts, des Urban Prod, des R Style, des Alakissmen courent les rues des cités sensibles… sensibles aux images surtout. Des marges qui s’y connaissent en la matière, à force justement d’être brûlées par les images du quotidien des JT.

Faisons une place à ce cinéma, sinon la rancune pourrait prendre le dessus (voir Bouchareb, alors que Tasma ou Chibane voyaient la même réalité avec un oeil sans doute plus complexe dans Nuit Noire ou Le choix de Myriam). Mesrine (après Etat des Lieux et Ma cité va craquer notamment) et Un prophète ont certes été salués. Ils sont portés un scénariste animé d’une rage de dire qui est la rage d’un mort de faim sorti des ghettos cinématographiques. Dans les périphéries prolifère le cinéma du futur. Personne ne le regarde aujourd’hui. Il saura se faire voir demain.

Erwan Ruty - Ressources Urbaines