Quand le cinéma s’empare du « devoir de mémoire »

Le 17 octobre fait partie de ces pages noires de l'histoire française encore difficile à parcourir. Tout comme la présence « d’indigènes » des colonies françaises sur les fronts européens et africains lors de la deuxième guerre mondiale ou la traite négrière, les cinéastes s’emparent de plus en plus du « devoir de mémoire » et se transforment plus ou moins en pédagogues de l’histoire.

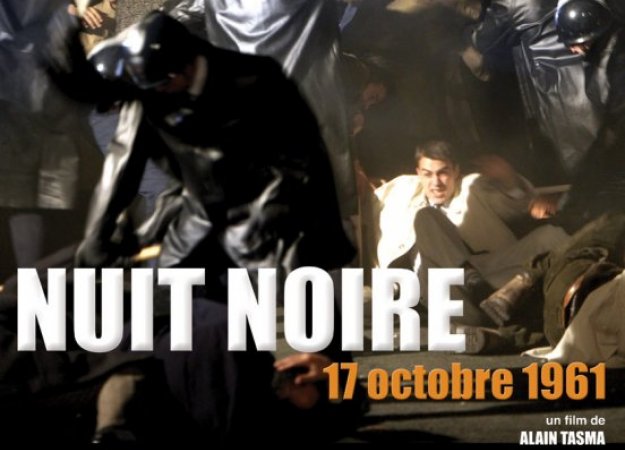

A l’occasion du cinquantenaire du 17 octobre 1961 où des centaines d’algériens ont été jeté dans la Seine par la police, le réalisateur Alain Tasma remarque que son film « Nuit Noire, le 17 octobre 1961 » a été très demandé par des associations qui organisent des diffusions suivies de débats. "Après l'émotion, les gens veulent désormais comprendre, réfléchir sur cette journée" explique le réalisateur. Pour lui, la télévision est un "outil divertissant mais qui permet d'apprendre notamment l'Histoire de façon pédagogique. Mais un film reste un outil incomplet. C'est comme une brique d'un grand mur qu'il faut construire. A chacun de lire les mémoires de Papon par exemple ou autre ouvrage et de voir d’autres films" conseille Alain Tasma. Ainsi, si le réalisateur a mis un point d'honneur à décortiquer un grand nombre de documents historiques pour son film, il pense que des œuvres comme celle de Rachid Bouchareb, souvent critiquées pour cause de simplification de l'histoire, sont tout de même très utiles. "On parle de devoir de mémoire. Moi je veux parler de devoir d'information ! Combien de spectateurs ont découvert l'existence même de ces indigènes auprès de nos soldats grâce à Bouchareb ! C'est ça le plus important". Et de citer un autre exemple : "J'ai détesté La liste de Schindler mais il a le mérite d'avoir touché un public large et de l'avoir informé tout simplement".

Devoir de mémoire ou devoir d’histoire ?

Eric Deroo, réalisateur et historien spécialiste de l’histoire coloniale, est beaucoup plus inquiet quand il évoque les films dits « grand public » comme ceux de Rachid Bouchareb. « Le film Hors la Loi par exemple, a été monté trop rapidement. Raconter un événement historique aussi sensible peut avoir de lourdes conséquences surtout si on le fait avec de gros traits comme ça. La jeunesse issue des anciennes colonies, qui se sent déjà discriminée peut réagir violement ». Le réalisateur-historien préfère prendre tous le temps nécessaire pourvu que le film retrace toute la complexité de l'événement. Au devoir de mémoire il préfère le "devoir d'histoire". "On ne peut pas faire de films sans avoir étudié au préalable absolument tout ce qui est possible sur l'événement. Ainsi, pour moi le film "Les Hommes libres" d’Ismael Ferroukhi est problématique car nous n'avons pas assez d'informations ! Il faut laisser les historiens faire leur travail avant d'en faire des films" poursuit-il. Une polémique a en effet entaché la sortie du film « Les Hommes libres » qui raconte comment les maghrébins musulmans immigrés en France lors de la deuxième guerre mondiale avaient aidé des Juifs à se cacher avec l’aide de la Mosquée de Paris. Certains mettent en cause l’existence même de cette entraide.

Les cicatrices ne doivent pas paralyser

Tout comme Alain Tasma et Eric Deroo, Mahmoud Zemmouri n'emploie pas le terme "devoir de mémoire" car cela selon lui il réfère à la « victimisation ». Connu pour traiter avec audace et subtilité des problématiques liées à l'Algérie et à l'immigration, sa marque de fabrique est surtout l'humour. « Cela empêche justement le sentiment de victimisation ! Je n’utilise pas de grandes blagues où on est hilare, mais une certaine fraîcheur qui fait sourire et qui permet de tout raconter et surtout d'éviter toute repentance qui m’est insupportable ». Ainsi Mahmoud Zemmouri se lance dans un nouveau film sur la guerre d'Algérie. « J'ai épluché tous les documents historiques de 1936 à 1954 ! Je vais travailler avec Benjamin Stora sur ce film qui va revenir sur le cheminement de certains colons français avant la guerre. Comment ont-ils évité toute tentative de négociations ». Le cinéaste mais aussi acteur reconnaît que la guerre d'Algérie représente une plaie encore ouverte. « L'Algérie et la France sont encore loin d'être d'accord sur une version commune de l'Histoire. Malgré tout, la fiction permet de mettre en lumière ces plaies du mieux possible ». Ces cicatrices existent bel et bien, mais elles ne doivent pas paralyser pour Alain Tasma. « Oui c’est encore douloureux, mais connaître son histoire c’est primordiale ! Il ne faut pas en avoir peur ».

Le cinéma comme piqûre de rappel

Ne pas en avoir peur et pourquoi pas même en faire le décor d’un film comique. Le cinéma comique est le choix totalement assumé de l'acteur humoriste Thomas Ngijol. Il a co-réalisé le film Case Départ avec Fabrice Eboué. « Je n'ai pas du tout la prétention de traiter de la lourde et importante question de l'esclavage. Cela est juste la toile de fond du film ». L'histoire de deux jeunes de notre époque qui se retrouvent propulsés au temps de l'esclavage. Cette situation permet selon Thomas Ngijol de traiter surtout de l’actuelle question identitaire et moins du fait historique. « C'est une sorte de piqûre de rappel sur l'histoire de nos ancêtres. Connaître son histoire c'est tellement important ! Notamment pour se rendre compte du chemin parcouru. Non pas qu'il ne faille pas se plaindre aujourd’hui et s’estimer heureux ! Au contraire, il faut comprendre que nous sommes libres, que la liberté a un prix et que tout est possible ! »

Mérième Alaoui