Olivier Cachin : « Le rap et la Marche, deux histoires parallèles »

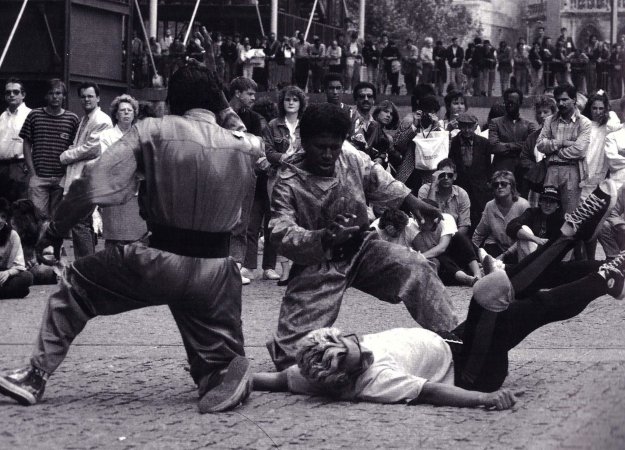

Journaliste, Olivier Cachin suit depuis les années 80, la culture hip-hop. Il revient sur son émergence, dans continuité de la Marche pour l'égalité et contre le racisme.

AB : L'émergence du hip hop dans les années 80 correspond à la période de la Marche pour l'égalité et contre le racisme. Comment ces deux histoires se rencontrent-elles selon vous ?

OC : Ce sont des histoires parallèles mais je ne pense pas qu'il y ait de liens directs. La vraie démarche de ceux qui ont créé cette culture hip hop en France était avant tout artistique. Elle n'était pas directement liée, comme pour la « Marche des beurs », à une demande de visibilité. La culture hip-hop a émergé d’une volonté de faire de l'art, de faire de la musique, de s'exprimer. C'est seulement à l'intérieur de cette démarche artistique qu'on a eu la demande identitaire, le côté « on veut être intégré ».

AB : Pendant cette période, au-delà du fait que les acteurs ne soient pas les mêmes il y a la question de la visibilité médiatique. Pour le hip hop c'est H.I.P. H.O.P. en 1984 ou Rapline sur M6.

OC : L’émission de Sydney et la mienne (NDRL : Rapline) sont des visibilités complètement accidentelles. Aux Etats-Unis, quand une culture commence à fonctionner commercialement, les publicitaires et les médias vont s’y intéresser, parce qu'il y a de l'argent à faire. Il n'y a pas d'états d'âmes. En France c'est un peu différent. Sydney, c'est parce qu'une femme, Marie-France Brière, a flashé sur cette culture, a imposé Sydney, qui est le premier Noir à la télévision pour une émission régulière. Quand j'ai fait Rapline sur M6, c'était la même démarche : M6 voulait faire une émission d'été sur le « truc du moment », y'a eu le Jerk, le Twist etc. C'est une émission qui n'a jamais rien rapporté à la chaîne. En France on préfèrera toujours l'artiste plus lisse, même s'il vend moins mais qui va être plus fédérateur, et qui va moins faire que les gens regardent notre télé vont dire « oh lala le négro là il me gêne je vais le zapper ». C’est ça la mentalité en France. Et le rap s'est retrouvé en plein dedans puisque, de fait, il y a toujours eu beaucoup de « Noirs et Arabes ». Un peu moins au début où c’était plus multicolore. Ce n’était pas prémédité mais pendant toute la première génération il y avait des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Français d'origine comorienne, algérienne, marocaine, ivoirienne, portugaise etc. Regardez Assassin, IAM, NTM, le Pussy Solar ! Ils sont multiculturels. Pas parce qu'ils ont décidé de dire « on va être multiculturel ». Ce sont juste des communautés d'intérêt de gens qui habitent au même endroit et se sont passionnés par le même truc. Ils ne savent pas ce que c'est, ni comment produire un disque, mais il y a cette envie. Une envie qui fait qu'ils vont se mettre ensemble et faire des disques qui comptent parmi les classiques. Ministère AMER sont les premiers qui amènent, avec un côté américain, la puissance noire, le groupe noir. Maintenant ça s'est beaucoup plus généralisé.

AB : Comment arrive-t-on à cette démarche identitaire ?

OC : Si vous regardez la thématique de la première génération de rappeurs français, c'est humaniste. Même NTM ! Lisez les textes du premier album : l'argent pourrit les gens, blancs et noirs, le monde de demain. C'est de l'humanisme pur et simple. Avec sur le deuxième album. L'imparfait du subjectif ; que voulez-vous que je fisse sinon du hardcore. Des gens qui ont - ce qu'ils ont eux même appelé le complexe du banlieusard. C'est ce que dit Akhenaton ; « quand tu vends un million d'albums t'es un grand artiste, quand t'es rappeur et que tu vends un million d'albums t'es un rappeur ». A chaque fois il faut reprouver la même chose. Autre exemple ; Lunatik. Ils vont présenter leur maquette à toutes les maisons de disque. Elles leur disent ; c'est bien mais on ne peut pas. Ils le sortent en indépendant. Disque d'or. Booba arrive avec son album solo, Temps mort. Il le présente aux maisons de disque : même réponse. Il le sort en indépendant. Disque d'or à nouveau. Après il fait son propre label, et il a une licence avec Barclay. Dans les autres musiques, on vous juge d'après le chiffre de ventes. Dans le rap c'est toujours plus compliqué. Donc la génération suivante a intégré tout ça - il y a eu des succès bien sûr – mais toujours épisodiques et jamais par rapport à l'ensemble du mouvement.

AB : La marche pour l'égalité pose une interrogation fédératrice. Ensuite, on a l’impression que cette identité « banlieue » et cette identité française revendiquée éclatent, et que cela se ressent dans les trajectoires des rappeurs. Qu'en pensez vous ?

OC : Le refus de l'acceptation de cette musique a amené à un repli sur soi et à un côté plus identitaire. Mais aussi, à la différence d’un mouvement comme la Marche des beurs, le mouvement hip hop est individualiste. Par plein d'aspects le rap, en France, est une musique de droite. Les rappeurs veulent monter des entreprises, poser leur idée, leur image. Ce sont des gens à qui on dit « vous n'existez pas » et qui vous disent alors « eh bien on vous emmerde, j'existe à travers ce que je fais », et ils vont amplifier cet égocentrisme. Tout cet individualisme ne s'accompagne pas forcément d'une démarche collective. Les rappeurs ne sont pas des gens qui vont se battre pour leur communauté. Ils vont éventuellement faire rayonner l'endroit d'où ils viennent. Ce n’est pas la même démarche que la Marche qui dit « on veut une identité en tant que nous maghrébins, nous français d'origine africaine ».

AB : Est-ce que finalement le rêve de la Marche, qui est de devenir un citoyen ordinaire, ne se rapproche pas de l’egotrip de ce rap de droite ?

OC : Oui, et de toute façon les rappeurs, en tant que banlieusards, sont le reflet d'une époque et d'une génération. Comme de la même façon les rappeurs des années 90, les NTM, Solaar etc, n'étaient pas aussi matérialistes parce que l'époque était différente.

Je ne sais pas si les rappeurs veulent être des citoyens comme les autres mais en tout cas ce qu'ils aimeraient bien être, pour la plupart, c'est être des artistes comme les autres. C'est-à-dire ne pas avoir à se justifier à chaque fois qu'ils sortent un disque mais d'être jugés sur leur valeur artistique.

Propos recueillis par Anne Bocandé / Afriscope