Mohamed Hamidi : du hasard de la vie

Avec Né quelque part, Mohamed Hamidi explore le conflit identitaire de sa génération sous la forme d'une salutaire thérapie.

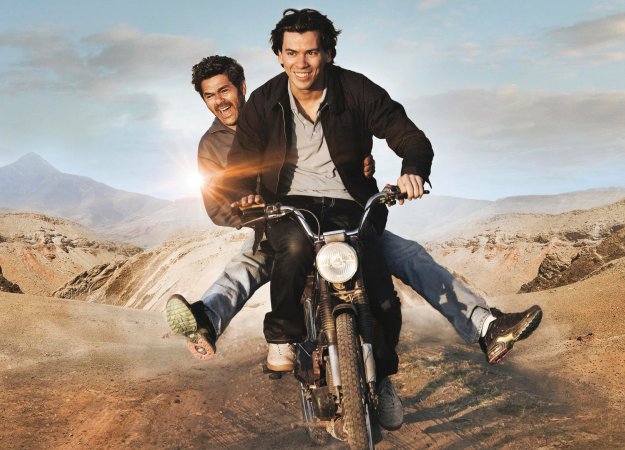

Prof, militant, journaliste, musicien, directeur artistique, metteur en scène, Mohamed Hamidi est partout. Un parcours iconoclaste que le petit frère d'Ahmed Hamidi (auteur des Guignols pendant douze ans) complète aujourd'hui par la réalisation de Né quelque part, son premier film. Avec son pote Jamel en guest-star de luxe, il raconte les mésaventures d'un jeune beur bien sous tout rapports qui voit sa vie changer en partant au bled régler les problèmes immobiliers de son père. Entretien à quelques jours du Festival de Cannes où le film est présenté en sélection officielle hors compétition.

Comment est venu l'idée du film ?

J'ai eu un déclic avec l'âge. Quand j'ai commencé à réfléchir à cette histoire, j'avais encore mes deux parents. Je savais que mon père construisait une maison en Algérie. J'y étais allé, enfant, en 1984 mais je m'y ennuyais, il n'y avait rien, c'était la campagne. Après ado, je n'avais pas envie d'y retourner puis est venue la « décennie noire » de la guerre civile. Puis, un jour, mon père était malade et j'ai ressenti le besoin de me reconnecter avec l'origine de mes parents. Je suis retourné en Algérie et en voyant mes cousins, je me suis dit que j'avais de la chance. Que me serait-il arrivé si mon père était resté là-bas ?

C'est l'intention donné par le titre ?

Le titre est venu à la fin de l'écriture du scénario. Au début ça s'appelait Nedroma City. Si tu interroges vingt personnes sur le lieu où ils sont nés, ils n'en prennent pas pleinement conscience. Je sais que mon père à hésiter à immigrer entre Paris et la Belgique. J'ai d'ailleurs un oncle qui vit en Belgique. Puis quand mon père a habité en banlieue, il était à Aulnay-Sous-Bois, au 3000. Et un jour, il rencontre un pote au marché qui lui dit, « viens à Bondy, il y a Talbot-Simca qui recrute et en plus, ils filent des appart' ». Du coup, je nais là, dans une cité de babas-cool. J'aurai grandi aux 3000, je n'aurai peut-être pas eu les mêmes fréquentations. Bien sûr, il y a la structure familiale mais l'environnement dans lequel tu grandis est très important. Et cela reste très hasardeux, cette histoire d'injustice du lieu de naissance.

Il y a donc une grosse part autobiographique dans le film.

Tout le questionnement du film est autobio. Le personnage c'est un peu moi, sauf qu'il est beau gosse (rires). Les rapports familiaux, les rapports avec les cousins sont très inspirés de la réalité aussi. Mon co-scénariste, un vieux briscard de la profession, voulait absolument aller en Algérie. On a rencontré là-bas beaucoup de gens qui ont nourri les personnages. L'histoire n'est pas réel mais elle aurait pu m'arriver. J'ai un cousin de mon âge, un peu voyou, qui aurait pu me faire le même coup que dans le film. J'ai aussi un cousin qui est mon homonyme. Donc tout est plausible.

Venir de banlieue et réussir professionnellement est souvent représenté comme relevant du miracle ou du mérite républicain. Comment tu te situes sur cette question ?

C'est un savant mélange de ça. Jeune, j'étais bon élève. En 1989, je m'oriente vers un DUT et l'un de mes profs me demande pourquoi je ne tente pas Sciences Po. Je ne savais pas ce que c'était et personne dans mon entourage non plus. Plus tard, j'ai créé l’association Alter'Egaux sur ces questions là justement. Quand je demandais à des élèves ce qu'était une prépa, ils ne savaient pas répondre. On ne peut pas laisser le hasard décider de la réussite des gens. La réussite c'est une suite d'événements et de rencontres. Et de travail bien sûr. Après c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de gens qui avaient les capacités de travail mais qui n'ont pas fait les bonnes rencontres. Sans réseau, tout est plus difficile.

Le personnage du film, parfaitement intégré à la société française mais totalement en décalage avec sa culture d'origine (il ne parle pas arabe, n'est jamais allé en Algérie), paie-t-il le prix de sa réussite ?

Je n'irai pas jusque là. Mais ma génération se disait « on est là, on va s'intégrer ». Je regrette aujourd'hui par exemple de ne pas bien parler arabe. Mais l'important c'est de ne pas se poser de questions. Tomber amoureux d'une Blanche, ça fait partie de la vie. Chacun fait ce qu'il veut mais je suis tout aussi contre le volontarisme intégrationniste.

Le personnage traverse tout de même une expérience qui le ramène à des difficultés qu'il n'imaginait pas.

On ne se rend vraiment pas compte que dans d'autres circonstances, une vie prend un autre sens. Le personnage vit bien son côté français car il est bien dans sa vie, c'est presque un bobo, il occulte effectivement une bonne part de ses origines, de l'histoire de son père notamment. D'où l'importance dans le film que le personnage se fasse voler ses papiers en Algérie. Sans eux, d'une certaine manière, il est comme les autres, en témoigne ses difficultés au consulat. Cet électrochoc le rend un peu con, il se dit qu'au fond c'est un petit bourgeois qui se plaint alors que son père lui était un vrai bonhomme.

C'est aussi le drame de beaucoup de jeunes, et de moins jeunes, cette difficulté à se situer.

Notre génération l'a résolu avec l'âge, on va dire. Les jeunes d'aujourd'hui ont plus de mal.

Et la France a du mal à régler ce malaise, elle ne sait pas ouvrir les portes alors qu'elle devrait travailler sur ce qui les éloigne du sentiment d'être français. Nous, on cachait notre arabité, aujourd'hui, on surjoue la religion et la culture. Les deux extrêmes me semblent ne pas être les bonnes solutions.