Les folles années beur de Farid Boudjellal

1983 est un tournant culturel pour la deuxième génération issue de l’immigration. La Marche suscite une émulation artistique. Des écrivains sortent de l’ombre, des cinéastes se lancent dans l’aventure. Tous n’ont qu’un slogan en tête : Beur is beautiful. Pour cette série culturelle, Presse et Cité a rencontré deux artistes de l’époque. Farid Boudjellal, dessinateur de bandes dessinées, et Mehdi Charef, cinéaste et écrivain, reviennent sur ces « belles » années.

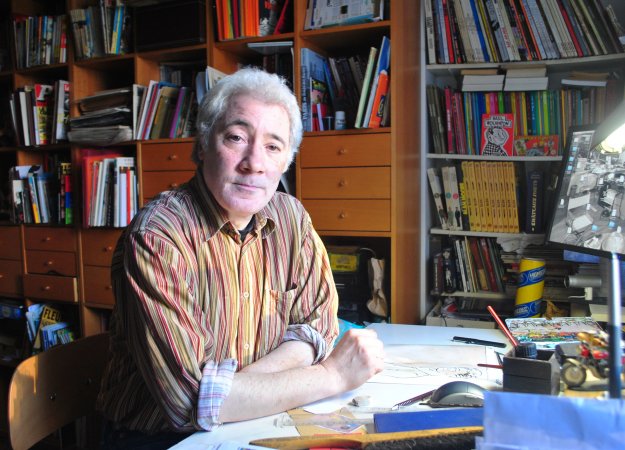

Les livres recouvrent les murs de l’atelier. Sur le coin d’une étagère, un vieux numéro du magazine Sans Frontière traîne. Une couverture jaunie et un titre accrocheur « La beur génération ». En plein cœur de Belleville, Farid Boudjellal, 60 ans, modèle les personnages de ses albums, au milieu de ce désordre coloré. Il propose une tasse de thé, allume une cigarette. La fumée enveloppe le salon. Silence. L’homme doux au franc-parler replonge dans ses souvenirs. Parler de la Marche pour l’égalité c’est faire revivre le jeune homme de 30 ans qu’il était. Repenser à L’Oud, ce premier album publié en 1983. Le début d’un rêve pour l’enfant de Toulon qui a toujours dessiné.

L’idée de présence

Dans les années 1970, Farid Boudjellal, fils d’immigrés algériens né en France, appartient à la génération soixante-huitarde. Il s’intéresse à la politique, aux mouvements d’extrême gauche tout en gardant une certaine distance. « On a toujours parlé de ma condition dans des termes misérabilistes. Avec la Marche, pour la première fois de ma vie je me suis reconnu dans un mouvement ». L’eau frémit. L’artiste se dirige vers la cuisine. Il boite. Trace de la polyomiélite qui l’a touché à l’âge de 8 mois. Avec son handicap, impossible de marcher de Marseille à Paris. Alors il met son talent au service de la cause : réalise des affiches, dessine pour la presse. Le 3 décembre, jour de l’arrivée des marcheurs à Paris, les Slimanis, héros de sa précédente bande dessinée, s’emparent de la page « Evénement » de Libération. Autour d’un dîner, cette famille d’origine algérienne évoque avec humour et impertinence les aléas de l’intégration, les conflits générationnels. Le père envisage de retourner au pays, les enfants, eux, n’y pensent même pas. L’ancien sympathisant communiste se souvient avec aigreur des mots de George Marchais : « La finalité de l’immigré, c’est de rentrer chez lui ». Il s’en insurge encore : « Je suis né en France. Vous entendez mon accent ? Je suis vraiment le Toulonnais moyen. Nous on voulait rester ici et la Marche a apporté cette idée de présence ».

Beur is beautiful

Il sirote une gorgée de thé, tire sur sa cigarette et explique, le sourire aux lèvres : « Après la Marche, il y avait une sorte d’euphorie. On écoutait de la musique arabe dans les boites de nuit. C’était l’époque du raï, du chaâbi ». Le regard de la société change. Les Français issus de l’immigration sortent de l’ombre. Dans les rues, tout le monde arbore la petite main jaune. Farid Boudjellal enchaîne les albums. La critique, élogieuse, y voit du « SOS Racisme en bande dessinée ». Il résume : « Avec mon look ringard de baba cool, je suis devenu branché parce que je m’appelait Farid Boudjellal ».

Du haut de ses 30 ans, l’artiste regarde cette adulation médiatique avec distance. « J’étais conscient de mes imperfections, du travail que j’avais à faire ». Dès 1985, c’est le retour du boomerang : les années folles laissent place à la grande dépression. « Les beurs ne sont plus à la mode » lui lance un éditeur d’Albin Michel qui refuse de la publier. Le coup est rude. « En faisant de moi une mode, il m’avait effacé la société française ».

La littérature beur

Le temps passe, une nouvelle expression apparaît : la « littérature beur ». Parfois rangé au rayon « racisme » des librairies, les créations des auteurs français issus de l’immigration ne sont ni françaises, ni maghrébines, ni maghrébines de langue française. Les spécialistes regroupent ces romans car ils évoquent des thèmes similaires : le quotidien en banlieue, les conflits générationnels, l’entre-deux culturel. « Des conneries » s’emporte Farid Boudjellal. « Un bourgeois qui raconte son quotidien dans le XVIe arrondissement, on ne dira pas qu’il fait de la littérature du XVIe arrondissement. »

Les écrivains beurs sont perçus comme des artisans, des auteurs de témoignages, de documentaire. Leur créativité et leur imaginaire sont niés. « Les gens ont toujours tendance à penser que mes albums sont autobiographiques », explique Farid Boudjellal. Son combat : mettre à mal ces préjugés, prouver qu’il est un artiste à part entière, un auteur de bande dessinée avant tout. En 1988, Ramadan, le troisième album de la trilogie de L’Oud reçoit le prix Résistance au festival d’Angoulême. Petit à petit, les récompenses s’enchaînent et la légitimité suit. « Il y a eu des évolutions mais tout n’est pas gagné », conclut le dessinateur. Il se souvient des mots que lui avait lancés cet enfant à un festival : « Toi, tu n’es pas un arabe. Les arabes ils n’écrivent pas de livres ».

A lire aussi : L'hiver 83 de Mehdi Charef