Le cinéma hip-hop existe-t-il ?

Les clips, les documentaires, les reportages et quelques fictions ont porté le hip-hop français à l'écran. Puis, les rappeurs se sont investis eux-mêmes dans le cinéma. Mais des rappeurs acteurs ou des BO de rap suffisent-elles à créer un cinéma hip-hop ?

Les rappeurs acteurs, il y en a. Beaucoup même. De La Fouine à Mokobé en passant par Rohff et MC Jean Gab'1 (tiens, Jean Gabin...), les plus (re)connus du milieu du cinéma demeurent Joey Starr (Polisse, Le bal des actrices) et Stomy Bugsy (Aliker, Gomez & Tavarès).

Les rappeurs compositeurs ne manquent pas non plus. De la bande-originale de La Cité Rose en 2012 (Soprano, Youssoupha...) à celle de La Haine en 1995 (Assassin, La Cliqua...), en passant par l'incontournable Taxi en 1998 (3e Oeil, Chiens de Paille...), allier musique et image satisfait à la fois les rappeurs avides de cinéma que les producteurs souhaitant appâter les amateurs de rap.

Les rappeurs réalisateurs, eux sont moins nombreux. Akhenaton d'IAM (Comme un aimant, Conte de la frustration) et Hamé de La Rumeur (De l'encre, Ce chemin devant moi), en sont les plus connus au parcours presque commun, tous deux étant passé par la co-réalisation et le téléfilm, soulignant ainsi l'intérêt que la télévision, plus que le cinéma, porte aux auteurs venus du rap.

Hip-hop montage

A l’exception du conte musical Conte de la frustration de Kamel Saleh et Akhénaton (2010) alliant fiction et épisodes chantés (par Amel Bent ou Faf Larage) – un parti pris déjà choisi en 2002 par le producteur de rap Benny Malapa dans son court Rap Bizz avec entre autres Stomy Bugsy – la spécificité de ces deux « réali-rappeurs » est que tous deux s’alignent dans une mise en scène classique du cinéma, le hip-hop étant davantage un leitmotiv thématique qu’un enjeu d’invention stylistique.

A ce jour, cette transgression des codes du cinéma appliqué au hip-hop n’a été revendiqué que par un seul cinéaste : l’américain Darren Arronofsky, qui, dans son film Requiem for a dream (2000), a inventé la notion de montage « hip-hop » (montage cut d’images accélérées accompagnées d’effets sonores pour décrire une action complexe) que l’on retrouvera par la suite dans certaines séquences de films anglophones tels que Snatch (2000), Shaun of the Dead (2004) ou Hot Fuzz (2007).

Grâce au hip-hop, en France, on a pu se familiariser avec des visages

Made in Marseille

En France, si Hamé s'est lancé seul dans la réalisation après avoir étudié le cinéma à New York, l'autodidacte Akhenaton s'est jusqu'ici toujours fait épauler.

La sortie du nouvel album d'IAM (Arts Martiens) occupant le temps d’Akhenaton, c'est Kamel Saleh, co-réalisateur de Comme un aimant qui nous a rencontré. Lui n'a pas grandi dans une culture hip-hop mais avec Led Zeppelin et The Doors. Sa relation avec Akhenaton est donc davantage cinématographique que musicale même si la BO de Comme un aimant, alliant soul, rap US et musique italienne, déroge à la règle qu'un film français tourné dans les quartiers (de Marseille, en l’occurrence) devrait obligatoirement être illustré par du rap français.

Argumentant que le hip-hop et les cultures urbaines ont souvent été associés au cinéma violent (Boyz in the Hood, New Jack City), Kamel Saleh a d'abord rejeté le fait que Comme un aimant soit considéré comme « issu de la culture urbaine » avant de l'accepter : « Je pense que la culture urbaine est un pont vers le septième art. Grâce au hip-hop, en France, on a pu se familiariser avec des visages à travers des clips, des émissions télé, des personnalités qui ont émergé des quartiers et ont facilité l'accès d'autres personnes issues des quartiers vers le cinéma ».

L'esprit hip-hop existe. La mise en scène hip-hop, pas tout à fait

Made in 9-3

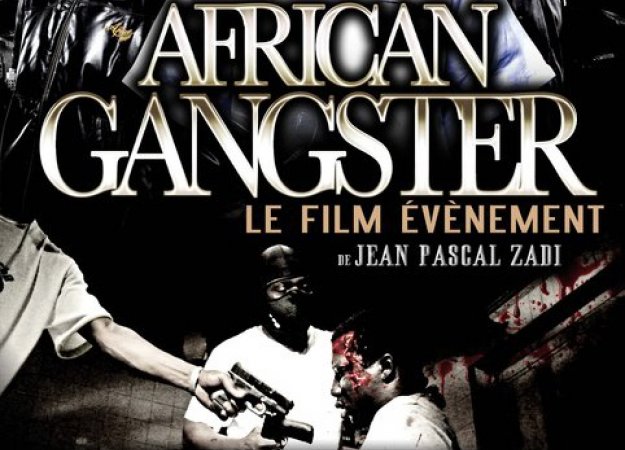

Côté Ile-de-France, ce n'est ni du côté du Ministère A.M.E.R. ni de NTM qu'il faut chercher des metteurs en scène mais plutôt via La Rumeur (Hamé) ou le groupe normand La Cellule (Jean-Pascal Zadi) aujourd'hui établi à Paris. À son actif, trois longs-métrages auto-produits (Cramé, African Gangster, Sans pudeur ni morale), largement inspirés de la vie des quartiers, des Noirs, des gangsters et de la culture urbaine (jeux vidéos, effets spéciaux, parodie, montage rythmé). Car pour Jean-Pascal Zadi, le cinéma hip-hop ne se résume pas à une manière de mettre en scène ou d'illustrer musicalement un film : « Ça va plus loin que ça. C'est une manière de vivre, de réfléchir. C'est dans la conception de voir, de raconter ».

Considérant que Django de Tarantino est un film hip-hop où (« l'esclave devient héros et règle ses comptes à la fin sur du Tupac »), Jean-Pascal Zadi inscrit ses films dans un esprit rebelle hip-hop « comme les punks à l'époque » : « Pour moi, le cinéma hip-hop existe ou en tout cas il arrive parce qu'on a grandi là-dedans, on a été éduqué comme ça ».

Alors, ainsi soit-il. L'esprit hip-hop existe. La mise en scène hip-hop, pas tout à fait. Mais au moins la voie est libre pour inventer. Et la médiatisation des rappeurs, utile pour créer, financer et promouvoir ces projets, permet avant tout l'essentiel de ce mouvement, de ce métier : exister.