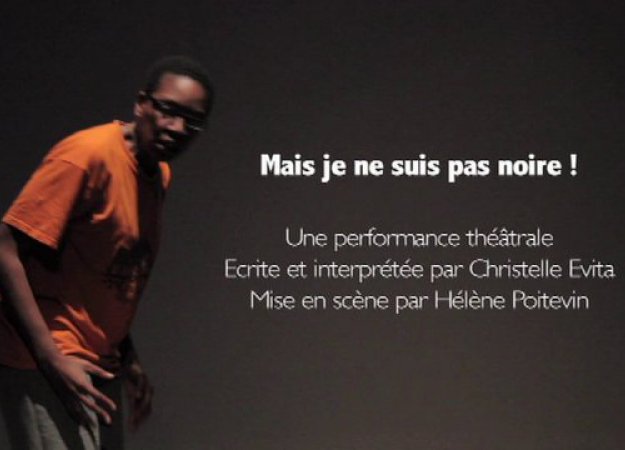

Je ne suis pas noire !

Christelle Evita n’est pas Noire, c’est une évidence. Elle ne fait pas non plus de théâtre, pas plus qu’elle n’est une femme. Pourtant le 5 avril à Villiers-le-Bel, cette ancienne étudiante en philo, salariée d’une entreprise publique, jouera cette pièce en forme d’affirmation contre les apparences qui, on le sait, sont trompeuses. Entretien avec l’auteure et sa metteuse en scène, Hélène Poitevin.

Récemment, Presse & Cité réalisait un long article autour d’une pièce d’Amadou Gaye intitulée « Paroles Nègres », où, dans la continuité de Césaire, Senghor et tant d’autres, la négritude était une revendication identitaire. Ici, à la génération suivante (et avec un parcours, y compris familial, différent), la posture identitaire est posée à front renversé. Réponse du berger à la bergère ?

P&C : Christelle, quand tu titres ta pièce « Mais je ne suis pas noire », on pense tout de suite au tableau de Magritte sur lequel on voit une pipe, et qui est titré : « Ceci n’est pas une pipe » !

Hélène Poitevin : C’est vrai que ce genre de réflexion amène à décoller l’image de l’extériorité par une sorte d’humour, de provocation. Ca amène à regarder comment on voit. Ca conduit à une décision : je décide de voir une pipe ou pas. Le « Je ne suis pas noire », c’est d’abord une réaction à la question des origines qu’on n’arrête pas de poser, et qui irrite.

Christelle Evita : Ca amène à regarder vraiment. On regarde cette projection… On se décolle du réel.

P&C : Il y a des passages très douloureux, où tu te recroquevilles par terre, où tu te grattes la peau comme pour t’en défaire…

CE : Le métier de comédien, c’est donner à voir ce que je ressens. Là, c’est de la douleur qui se traduit dans le corps. A ces questions qu’on te pose tout le temps sur tes origines, tu es sonnée comme un boxeur. Je me suis même vue dire : « Ca [sous-entendu : « La vie », NDLR] aurait été plus simple si je n’avais pas été noire ».

HP : C’est l’expression d’une violence faite à la personne qui peut se retourner contre elle. Corporellement, on se recroqueville sur soi, comme dans la pièce, par opposition aux situations de contrôle au faciès par exemple, où on est écartelé.

CE : Dans ce type de situation, il y a un côté « marché aux esclaves » : on te contrôle, on te regarde les dents, on te soupèse et te mesure comme une bête.

HP : C’est un peu le « cabinet de curiosités ».

P&C : Certains auteurs, traditionnellement, mettent en avant et affirment leur « négritude ». Tu sembles aller à l’opposée de cela, dans ton titre et son affirmation, non ?

CE : Nous sommes noirs, positivement. Si vous considérez qu’être noir c’est ça ou ça ou ça, eh ! bien non, je ne suis pas que ça ! Vous ne pouvez nous assignez à notre identité.

HP : C’est aussi sans doute une question d’époque, de génération.

CE : A cette question, les non-blancs réagissent avec des histoires différentes. J’ai pas intellectualisé tout ça. La conscience du sens ne me vient qu’après l’écriture.

HP : C’est pour ça qu’on a aussi des vidéos avec des témoignages qui sont en résonance [une jeune fille blanche vivant au Bénin, une jeune fille noire vivant en Australie et y côtoyant des gens d’origine chinoise, NDLR]. Tu joues une note principale, et les harmoniques viennent à côté.

CE : Mais c’est le même fleuve.

P&C : Traditionnellement aussi, on a tendance à dire que l’insertion dans le monde du travail voile les différences. Tu travailles dans une grande entreprise, mais le problème a quand même surgi…

CE : J’ai fait un « burn-out », et j’ai d’abord écrit une pièce sur ça, « Silence ! On travaille ! ». Tout ça m’a détachée de l’idée que « travailler, c’est réussir », etc. Le monde du travail ne gomme pas les différences, même s’il y en a plein. Tout le monde s’en accommode, mais elles sont tolérées, pas incluses. Elles sont voilées, oui. Et c’est justement ça le problème. La question reste : comment on fait de la diversité une chance ? C’est pourtant le monde de l’entreprise qui pourrait faire bouger tout ça dans la société : les gens sont en commun, obligés de travailler avec d’autres, et de voir comment faire bouger les catégories initiales.

HP : Au moindre dysfonctionnement, pourtant, ça ressort. Il y a des commentaires sur « ces gens-là sont cool, flegmatiques ». Il n’y a pas de discernement de la personne en tant que telle.

P&C : Dernière remarque : à part la voix off (quasi divine !) de Pascal Blanchard qui donne des éléments sur la construction du racisme, il n’y a aucun homme dans votre spectacle. Pourtant, quand on traite de la question des identités, cela a une importance. Notamment dans le rôle que les pères tiennent dans la construction et la transmission des identités, par le nom en particulier, traditionnellement…

CE : Oui, en effet, on n’avait pas vu ça… Dans la communauté antillaise, on peut raccrocher ça à l’histoire de l’esclavage. C’est vrai qu’ils ne sont pas toujours très mobilisés dans la famille, avec les enfants… Une responsable associative m’avait fait cette remarque : « Les pères sont partis, mais nous, on a gardé le pantalon ! »