Du noir et blanc au noir et beur

C'est un fait. Des films policiers du début du XXe siècle aux films de gangsters du XXIe siècle, les banlieues ont toujours eu une place dans le cinéma français. De l’échappatoire romantique au cadre de vie pesant, retour sur une évolution cinématographique qui fit passer ces territoires d'une lutte des classes à une lutte des places.

Victorien-Hippolyte Jasset (1862-1913) fut l'un des premiers réalisateurs de films policiers français. Bien avant les films à saga que l'on connaît, son héros Nick Carter (1908,1909) était déjà tourné en épisodes dans la banlieue parisienne. Pour Louis Feuillade (réalisateur de la série Fantômas de 1913 à 1914) - dont les spécialistes se demandent si, sans lui et Jasset, « les foules auraient pris le chemin des salles obscures » - ou plus tard Jacques Becker (Casque d'Or, 1952), les banlieues sont représentées comme des lieux de refuge pour les bandits ou leur bien-aimée, espaces vierges et paisibles où l'on peut se refaire une santé (au couvent dans Fantômas) ou danser (dans les guinguettes de Casque d'Or).

Bandits et ouvriers

Pour être un lieu de refuge, les banlieues symbolisent un eldorado pour nombre de jeunes criminels parisiens, qu'ils soient des bandits masqués (tels que Fantômas) ou des Apaches de la Belle Époque (comme dans Casque d'Or). Avant Becker, un autre cinéaste – le grand Marcel Carné – plaçait un Jean Gabin mythique dans une banlieue reconstituée (Le jour se lève, 1939). Que dire de ce Gabin, enfant de l'assistance et ouvrier, qui devient bien malgré lui un assassin ? Qu'à l'exception de la bourgeoisie qui se protège ou se prélasse loin de Paris, les banlieues sont déjà un coin fameux – pour ne pas dire famé – pour la pègre et les sans-emploi (La Belle Équipe de Julien Duvivier, 1936).

Travailleurs harassés (Jean Gabin en ouvrier sableur du Jour se lève, Serge Regiani en menuisier dans Casque d'Or), les banlieues sont déjà le reflet d'un espace ouvrier où l'on estime que « le travail c'est la liberté et puis c'est la santé » (Gabin). L'argot d'hier y remplace le verlan d'aujourd'hui et la bourgeoisie déprécie déjà la classe ouvrière « C'est charmant, on ne peut plus aller nulle part sans croiser une putain » (Casque d'Or).

HLM et grands ensembles

Pourtant, à l'époque, pas question de couleur ni de diversité. Le cinéma se tourne en N&B, caméra sur pied, comme dans L'amour existe de Maurice Pialat (1961), court-métrage mélancolique sur les banlieues d'après-guerre et leur pauvreté, Mon Oncle de Jacques Tati représentant les mutations architecturales de l'urbanisme ou Terrain Vague de Marcel Carné (1960) où des petites bandes de jeunes révoltés évoluent aux pieds de barres HLM déjà surpeuplées.

Puis viennent les grands ensemble des années 1960 et les films en couleur, tels que 2 ou 3 choses que je sais d'elle de Jean-Luc Godard (1967) où les mères de famille appâtées par la société de consommation succombent à l'endettement et la prostitution. Trois ans plus tard, Michel Drach dénonce déjà le racisme que l'on retrouvera souvent dans les films tournés en banlieue : Élise ou la vraie vie dépeint les amours impossibles d'une française et d'un algérien en proie au racisme et au travail à la chaîne sur fond de FLN et de guerre d'Algérie.

D'humour en drame de vie

À la gravité du sujet s'oppose la comédie Elle court, elle court la banlieue de Gérard Pirès (1973), sur la cohabitation de voisins de banlieue déjà caricaturaux et fatigués de vivre entassés. En 1979, Alain Corneau (Série Noire) et Bertrand Blier (Buffet froid) mettent en scène Patrick Dewaere (en employé faisant du porte à porte) et Gérard Depardieu (chômeur dépassé par les événements) dans des comédies loufoques à succès. Les banlieues y sont encore des espaces de rire et de fatalité, où les personnages subissent plus qu'ils n'agissent sur les rebondissements de la vie.

Dans les années 1980, cette fatalité devient moteur dramatique. Les tours sont hautes, l'habitat petit et l'avenir embrumé. « Finie la grève, c'est le chômage maintenant » (Le thé au Harem d'Archimède, Mehdi Charef, 1984). Aux personnages de Godard et Éric Rohmer (Les nuits de la pleine lune, 1984 ; L'ami de mon amie, 1987), succèdent des univers masculins durs et malsains comme dans le premier film français d'un réalisateur maghrébin (Mehdi Charef) ou De bruit et de fureur de Jean-Claude Brisseau (1988).

Les réalisateurs autodidactes s'emparent pour la première fois de leurs caméras pour signer des œuvres frappantes de sincérité

Violence et repli sur soi

Le chômage, déjà récurrent dans ces films-là, est alors vécu de l'intérieur comme une sombre déchéance vers le vol, la violence et la prostitution. Les cages d'escalier sont cassées, les murs tagués, les caves dépravées. L'espoir a laissé place à la déprime, l'exclusion, la folie. L' intérieur des logements est investi, les origines variées (maghrébines dans Le thé au Harem, ukrainiennes dans De bruit et de fureur) abordées, la jeunesse désœuvrée. Le suicide, l'abandon ou les violences conjugales rythment des vies d'adultes déprimées et des espoirs d'enfants avortés. Mais l'humour est toujours là, les vannes et la tchatche restent rythmées. Seul le repli sur soi mène à l'arrêt ou à l'arrestation.

La chronique sociale est devenu un genre à part entière, croquant le quotidien des banlieusards et des oppressions dont ils sont victimes. Les réalisateurs autodidactes s'emparent pour la première fois de leurs caméras pour signer des œuvres frappantes de sincérité. Lentement mais sûrement, les banlieues glissent d'un espace d'oisiveté à un espace d'enfermement, un pré-carré qu'il faut décrire pour mieux dénoncer.

Lutte des classes, lutte des places ?

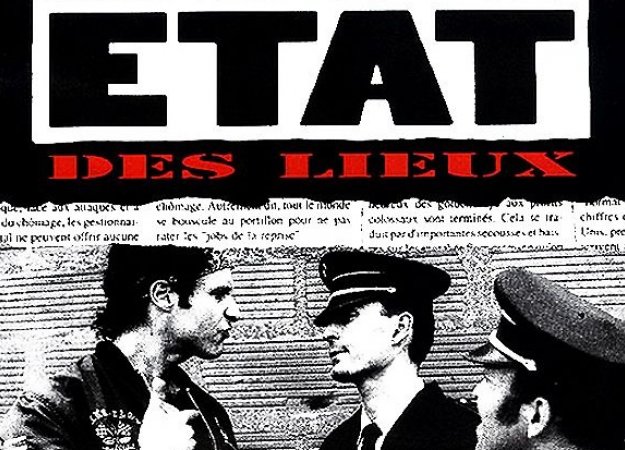

De la poésie au constat, c'est la rage, soudain, qui émane des quartiers. État des lieux de Jean-François Richet (1994) et La Haine de Matthieu Kassovitz (1995) secouent la France et le cinéma français. Le rap et les acteurs de couleur font ainsi leur entrée. La liste des films qui dépeignent des cités violentes (par les mots, par les actes), en proie à une profonde crise d'identité est longue (voir frise). Très longue. Et variée, allant du film d'auteur au film d'action et de gangsters largement inspirés par les américains.

Pourtant, si la lutte des classes a toujours été la marque des banlieues, le fait que seuls ces films défendent des castings métissés laisse une trace. Celle que le cinéma français est encore frileux, malgré les succès et le temps qui passe, et cantonne certains acteurs et réalisateurs non à leur talent mais bien à leur place.

>>> 2013 :