Coûte que coûte : le cinéma comme urgence

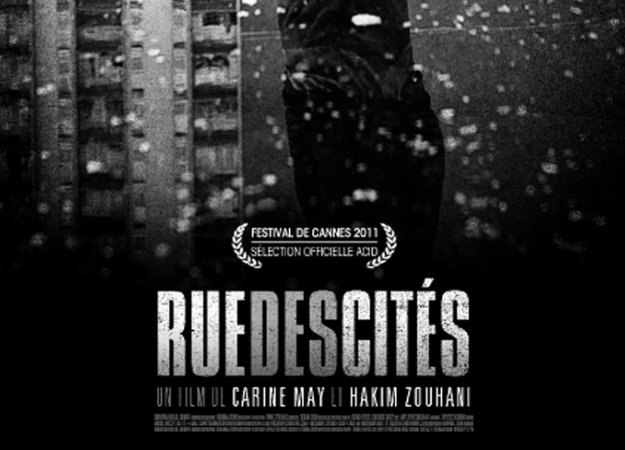

Au-delà de la question de l'argent, un nouveau cinéma se fabrique. Revue de détails avec Rue des Cités, le premier film de Carine May et Hakim Zouhani, en salles le 5 juin.

Cela fait quelque temps maintenant que l'on voit surgir au cinéma des films un peu inattendus. Produit à l'arrache, réalisés par des trentenaires aux parcours atypiques, ces œuvres se fraient un chemin vers les salles en produisant au préalable leur propre légende urbaine. On se souvient en 2011 de Donoma de Djinn Carrénard, le film à 300 euros et l'an dernier, de Rengaine, le film tourné sur neuf ans. Une frange de plus en plus nombreuse de francs-tireurs qui, année après année, donne des nouvelles d'un monde qui semble ne plus exister dans un cinéma traditionnel perclus par des travers industriels et un réseautage consanguin. La société française, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a certainement besoin d'un miroir moins déformé, ne serait-ce que pour penser les plaies et les fractures. C'est ce que propose en substance, le « cinéma guerilla », pour reprendre l'expression consacrée. Mais quelque soit l'étiquette que journalistes et auteurs voudront coller à cette nouvelle vague issue des banlieues, il y a fort à parier, révolution technologique aidant, qu'elle est appelée à durer.

Blockbusters vs low cost

Voilà donc que sort aujourd'hui, Rue des Cités. Une œuvre auto-produite par Carine May et Hakim Zouhani, deux habitants d'Aubervilliers, impliqués dans leur ville, qui se sont lancés dans l'aventure du long-métrage en réaction au fameux reportage bidonné de France 2 sur un vol de moto. L'occasion était trop belle de voir avec eux quel est le processus à l'oeuvre et comment ils comptent à leur tour s'attaquer à la citadelle cinéma. En commençant par la fameuse question du financement. « Le budget, même riquiqui, n'était pas une contrainte pour nous, nous explique Hakim Zouhani, le réalisateur, venu seul à notre rendez-vous impromptu, en plein pont du 8 mai. Le vrai souci ce serait plutôt le fait de ne pas faire partie du sérail, de ne rien connaître à la production, de n'avoir pas de réseau... Comment fait-on un film de cinéma ? On en avait l'envie mais surtout l'énergie. C'est le plus important. » La volonté plutôt que l'argent. « Chaque film possède ses contraintes. La nôtre était financière mais ce n'était pas un frein. Les blockbusters ont aussi leur type de contraintes. C'est une loi canonique du cinéma. » Avec quelles conséquences sur le film ? « En termes de style, on a une manière traditionnelle de faire un film. On ne partait pas en tournage sans avoir écrit un scénario. On découpe, on répète, il y a une équipe sur le plateau. » Zouhani pointe là les différences qu'il peut avoir avec le film de Djaïdani par exemple. « On a choisi aussi un mélange de fiction et de documentaire pour faire ressentir une parole multiple et trans-générationnelle. Le tout en noir et blanc. On a écrit les séquences avec des jeunes et on voulait à tout prix des témoignages des habitants des quartiers. Le plus difficile a été de trouver l'équilibre entre ces deux pôles. C'était un risque qu'on a nous parfois reproché mais le parti-pris est assumé. »

Les distributeurs qu'on rencontraient ne savaient pas comment défendre le film. On s'est mis à dos une bonne partie de la profession. C'est simple, les projections dans les quartiers, les gens rigolent. Ailleurs, ça les déprime

La langue et la culture des quartiers

Quelle que soit la méthode, la conception d'un long-métrage reste chronophage. Plusieurs mois d'écriture et de tournage, un an et demi de montage. « Le paradoxe est que malgré l'urgence à tourner, le processus créatif reste très lent. Mais c’était peut-être le temps qu'il fallait pour mûrir notre montage et centrer notre propos. Il faut dire aussi qu'au début, le film était porté par une association puis il a fallu créer une société de production pour pouvoir le sortir correctement. » Par la suite, la chance des deux réalisateurs est d'avoir été repéré par l'ACID (Association du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion) qui a sélectionné le film dans sa section parallèle du Festival de Cannes. « On ne savait pas même que ça existait. C'est Aïcha Belaïdi, de Talents Urbains, qu'on avait invité à une projection pour voir si notre film tenait la route, tellement on était paumés sur le montage, qui nous a conseillé de leur envoyer notre film. » De l'utilité de confier son bébé au regard extérieur d'une personne bienveillante. « Ce n'est pas un film évident, continue Hakim Zouhani. Il fallait par exemple que la langue et la culture des quartiers existent. Pour certains, c'est de l'agressivité, pour nous, c'est de la poésie. »

Du coup, une fois le produit achevé, comment toucher tous les publics ? « Les distributeurs qu'on rencontraient ne savaient pas comment défendre le film. On s'est mis à dos une bonne partie de la profession. C'est simple, les projections dans les quartiers, les gens rigolent. Ailleurs, ça les déprime. » Que faire alors ? « Le but était surtout de ne pas trahir le regard de ces quartiers car on y habite, on y vit, c'est ce qui nous a nourri. L'image véhiculée par les médias continue à faire beaucoup de mal. Mais ce qui est intéressant c'est de voir que tout le monde à un regard sur les quartiers même ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. » Une façon de ne pas rentrer dans le rang ? « Maintenant qu'on a un pied dans le milieu, on est encore plus traditionnel. Avec le dernier court-métrage que j'ai réalisé avec Carine, on a pu bénéficier d'aides du CNC, de la Ville de Paris et d'un pré-achat de Canal+. On a aussi produit ensemble un court d'un artiste grenoblois d'origine asiatique. Le piège c'est de s'enfermer dans un propos qui risque de s’essouffler. Mais tant qu'on parle cinéma et politique, tout va bien. »