Chanson, rock, rap: une histoire de la contestation musicale - RU

La chanson française semble avoir pris dès ses origines le parti de privilégier le texte avant la mélodie. Ce positionnement perpétuait l'image de noblesse des belles lettres dans la culture hexagonale. Aujourd'hui, alors que le rock s'éloigne des quartiers populaires ou de la contestation, le rap et le slam prennent le relais. Mais ces successeurs sont-ils des héritiers?

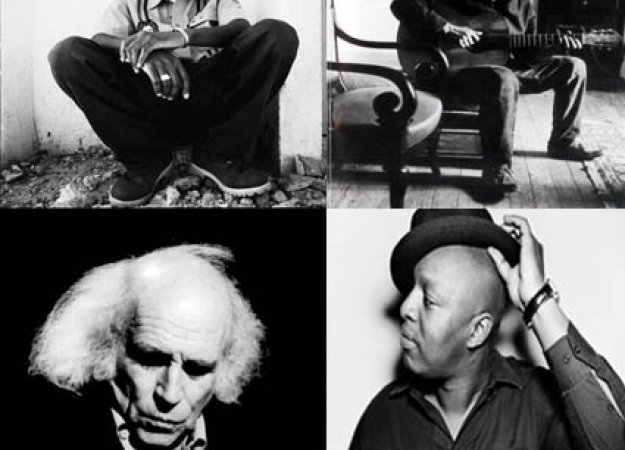

S'il est un homme qui a lui seul symbolise la chanson française, c'est incontestablement Georges Brassens. Méfiant à l'égard d'orchestrations trop envahissantes, trahissant selon lui la profondeur des textes, il avait choisit de chanter sa poésie. Anarchiste, poète, solitaire, Brassens est l'archétype français d'un certain idéal artistique. Au son d'une guitare rustique, sa voix authentique, gouailleuse, aussi virile que malicieuse, amenait à chacun une poésie irréprochable, respectueuse de ses héritages (influence de Villon par exemple) et sans le moindre compromis avec la bienséance. « Je suis d'la mauvaise herbe, braves gens », chantait-il. La mauvaise herbe, celle qui repousse là-même où on l'arrache, celle qui apporte une touche de couleur à un monde gris-béton, celle que l'on s'échange avidement dans les quartiers sordides, en guise d'évasion... Le sous-prolétariat végétal, allégorie de la chanson « à la française », art mineur, disait Gainsbourg, mais qui donne au peuple la voix que les bulletins de vote ne crieront jamais.

Filiations et incompréhensions.

Le rock alternatif, à la façon des Garçons Bouchers ou de la Mano Negra, semblait poursuivre cette lutte. Les références aux prédécesseurs étaient toujours respectueuses. En effet, la génération des trois B (Brassens, Brel, Barbara), sans remonter à Aristide Bruant, semblait avoir légué un capital de crédibilité artistique aux plus jeunes, leur permettant ainsi d'éviter à leurs discours le mépris des élites. Lorsque le rap émigra en France, sa venue ne pouvait être que le prolongement de ce lignage. Il ne pouvait d'ailleurs être défendu qu'à ce titre! Le groove des samples de funk? Pas assez sérieux pour chez nous! Le rap américain avait une vocation musicale, son petit frère français une mission sociale. Il se devait de « représenter ». Représenter quoi? Qui? Espoirs, voisins, épouvantail, etc... Mais de là à l'accepter comme membre de la famille de la Chanson Françaoui, il y avait un pas que personne n'osait franchir. NTM et Jean Ferrat? MC Solaar et Serge Gainsbourg? Comment évoquer ce genre de parallèle, lorsque les uns intéressaient en tant que culture, et les autres en tant que phénomènes liés à la jeunesse, voire à l'immigration? Pourtant, la filiation des ambitions étaient à l'époque évidente. Et petit à petit, cette exigence qui rendait le peuple fier de ses hérauts capables d'aller jouer sur les terrains bourgeois, devint une revendication communautaire au droit à la médiocrité: « On fait des fautes et on t'emmerde! », dixit Diam's.

A ses débuts, le rap français privilégie la pertinence du propos contre la musicalité du flow. En 1994, l'amendement Pelcha impose aux médias que 40% des morceaux diffusés soient des productions hexagonales. Pour Skyrock, il s'agit de saisir une opportunité de repositionnement sur un marché ultra-concurrentiel. L'ex-rockeuse devient d'un coup LA radio rap. Les maisons disques, rassurées par la structuration du marché, décident donc de signer massivement les artistes de cette scène jusqu'ici infréquentable. Mais comme dans la fable du loup et du chien, il fallait au préalable dresser la bête. A l'engagement on préféra la provocation. Petit à petit, les phases calibrées de ceux qui « visaient justes » (Assassin, NTM) et s'adressaient à tous, sont remplacées par les punch lines des champions de la Street Credibility. Ainsi, cette culture, héritière de la scène rock alternative, est en 2010 représentée par une formation dont même le nom aurait paru jadis un peu louche: Sexion d'Assaut. Comme si les mots ne voulaient plus rien dire...

Les bons et les mauvais.

En 2001, avec le premier album de Grand Corps Malade, le grand public découvre le Slam. Avec des artistes comme Saül Williams aux Etats-Unis, ce genre de spoken word (Last Poets) représente une élite contre-culturelle. En France, très vite, on veut en faire le bon élève de la classe où dorment les cancres du Rap. Alors que partout dans le pays fleurissent les scènes ouvertes, seuls deux slameurs perceront réellement: GCM et Abd-el-Malik (tous deux récompensés aux Victoires de la musique). Deux banlieusards à en émouvoir Mamie... On ne fâche personne, la morale est sauve, la subversion aux oubliettes. GCM est même nommé chevalier des Arts et Lettres! Le slam devient un catéchisme républicain démagogique vers lequel sont envoyés les sauvageons en mal d'expression, au travers d'ateliers d'écriture encore une fois gérés par les services Jeunesse plutôt que Culture.

Ni Ferrat ni Ferré n'auraient cautionné un tel biais. Autre époque, autres enjeux, autres effets? Le refus des ayant-droits de Brassens de laisser Joey Starr revisiter Gare Au Gorille, montre que le problème est plus profond. Chacun reste entre soi. Voilà la racine du mal dont souffre la chanson française aujourd'hui, à l'image de son public. La pop s'adresse aux blancs des pavillons, le rap aux prolétaires des grands ensembles, et le slam construit des ponts là où il n'y a pas de rivière. Mais la mauvaise herbe est vivace! Comme sur les terrains vagues, zones en jachères, elle pousse hors des sentiers battus, loin des sillons des allez-retours du déjà-vu. Chaque vérité allant au bout d'elle-même pour mieux se contre-dire, il est certain que là où on ne la cultive pas, la chanson française nous en prépare de belles, revenant à ses racines pour mieux nourrir ses fruits de la révolte, ses raisins de la colère, ses hymnes à la raison populaire...

Parce que lorsque le monde est pourri, il est humain d'espérer qu'au moins, cela soit magnifiquement dit!

Eddy Maaroufi - Ressources Urbaines