Initiatives

Ressources

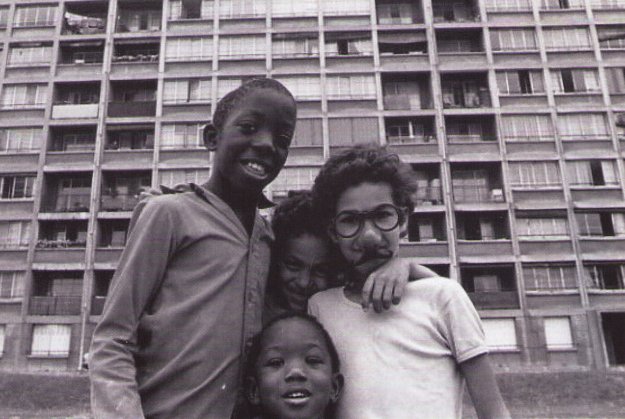

AIDDA : l’immigration se raconte en 30 ans de photo

Depuis le début des années 80, l’association AIDDA photographie les quartiers d’immigration de Paris, comme la Goutte d’or, ainsi que d’autres sites et sujets liés à cette thématique. Hédi Chenchabi, son responsable, nous raconte quelques bribes de ce parcours historique.

AIDDA, après plusieurs décennies de résidence à la Goutte d’or, a fini par quitter ce quartier qui fut, depuis le 19è siècle, le haut lieu de toutes les immigrations. Ce lacis de ruelles pentues que décrivait déjà Emile Zola dans l’Assomoir. Et que figent une poignée de photographes sur pas moins de… 300 000 clichés, en cours de numérisation (sur un site qui devrait ouvrir en février 2013). Implantée à la Goutte d’or depuis ses débuts et acteur de la vie locale depuis lors, AIDDA fait ainsi à la fois œuvre d’archive, de mémoire, et de passeur de témoin de cette histoire séculaire.

Les principaux mouvements de contestation contre cette rénovation venaient de l’extérieur.

« La mémoire, ça n’intéressait pas grand monde »

« Dans les années 80, on ne parlait pas de « mémoire », raconte Hédi Chenchabi. La mémoire, ça n’intéressait pas grand monde. Dans les années 80, au moment de la plus grande opération de rénovation urbaine que le quartier ait connu, certains algériens présents depuis 1925 voulaient vendre leurs maisons pour faire du business. Même Hausmann n’avait pas touché à la Goutte d’or ! Les principaux mouvements de contestation contre cette rénovation venaient de l’extérieur. » Et si des opérations de rénovation ont effectivement changé certaines parties du quartier, ce sont plutôt les modifications du peuplement qui font évoluer ce territoire de toutes les immigrations, avec l’arrivée depuis quelques années d’autres parisiens plus riches qui contribuent à la « gentrification » de ce quartier.

Toutes ces immigrations ont eu le même mode de fonctionnement, avec des écrivains publics, la boisson, une prostitution qui ne disait pas son nom…

Passage de témoin

Hédi Chenchabi : « La Goutte d’or a été un laboratoire de la mémoire des quartiers populaires. Elle a été un lieu de passage de témoin entre immigrations de province, de Belgique, de juifs fuyant les pogroms en Europe orientale, d’Italie, d’Espagne… Puis du Maghreb, et d’Afrique. Toutes ces immigrations ont eu le même mode de fonctionnement, avec des écrivains publics, la boisson, une prostitution qui ne disait pas son nom… une certaine tradition ouvrière faisait le lien entre ces différentes vagues. En 2010, on a fait une exposition sur « La guerre d’Algérie à la Goutte d’or », qui montrait que c’était un espace de mixité, grâce aux cafés, aux brasseries. Il n’y avait pas de hallal, ou d’interdiction de l’alcool. On montrait que les blanchisseries, les bars, les boulangeries, chez le vendeur de charbon étaient des espaces de sociabilisation. »

j’aime mon quartier, mais c’est un quartier de merde !

Image et réalités sociales

Mais l’image de ces quartiers a toujours été mauvaise : « On a fait un travail autour de la représentation de la Goutte d’or dans la presse. C’était : drogue, prostitution, insalubrité etc… Le discours même des habitants pouvait être ambivalent : « j’aime mon quartier, mais c’est un quartier de merde ! » Pour changer de regard, il fallait faire voir les choses de l’intérieur, travailler en immersion. Aller vers les gens, c’est une autre démarche que de venir et faire clic-clac. C’est le sens de la photographie sociale et documentaire. C’est toujours compliqué, il faut être accompagné, ça prend du temps, c’est un travail dans la durée. Quand on fait ça, on porte un discours qui heurte. Le milieu de la photo, qui est très individualiste, voire élitiste, nous dit : « qu’est-ce que vous venez faire dans notre milieu ? La photo, c’est pas votre affaire »… » Pourtant, pas mal de médias sont nés dans ce quartier, qui témoignent d’un regard à la fois professionnel et de proximité, qui a permis à beaucoup de gens de sortir de « l’assignation identitaire », ou des clichés, si l’on peut dire : radio Soleil, radio Beur, Sans Frontières, dans les années 70 et 80, dans la foulée de Libération et des radios libres…

Dans la même veine, produit « 100% quartier d’immigration », existe aussi Images & mémoires : livret dépliant photo de quatre pages dont plusieurs dizaines de numéros sont parus depuis les années 90, et qui rend compte de la diversité des travaux et expositions photographiques d’AIDDA, liées à la mémoire de ces territoires : « Un siècle d’immigration algérienne dans les quartiers populaires de France », « Parcours et images de la diversité », « C’est arrivé près de chez nous » (sur la Yougoslavie), « Scènes de vie, scènes de villes », « L’image de l’autre dans la cité », « Sénégal Carnet de voyage », « Portraits de commerçants de Barbès », « Mémoire d’un quartier : la Goutte d’or » et enfin, plus récemment (et en couleur cette fois), « Tunisie belle et rebelle »… autant de miroirs d’un monde en mouvement perpétuel, entre ici et ailleurs.

Erwan Ruty

Photo (en tête d'article) : Brahim Chanchabi