Pas sans nous! Enfin un syndicat des banlieues?

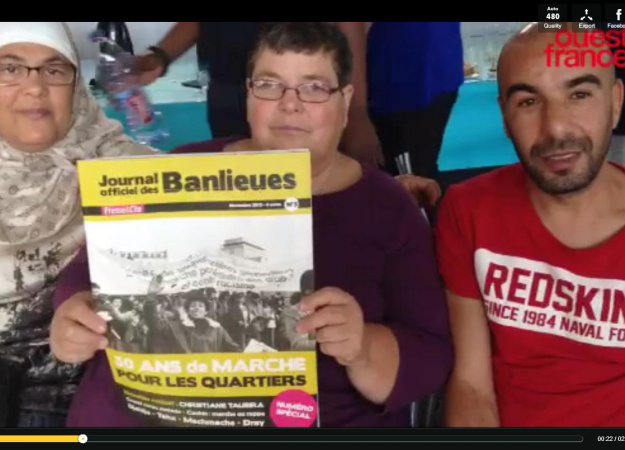

La coordination citoyenne "Pas sans nous", soit plusieurs dizaines d’associations surtout issues des quartiers populaires, s’est constituée lors de son assemblée générale du 06 septembre 2013 à Nantes, après un an de gestation méthodique et appliquée. Une création saluée par la venue de la nouvelle secrétaire d’Etat à la politique de la ville, Myriam El Khomri... dix jours après sa nomination.

Le dimanche 7 au matin, la fébrilité est perceptible dans le vaste hall moderne aux couleurs flashy de Nantes Métropole, à une encablure de la gare : accompagnée de la maire de la ville, la toute nouvelle secrétaire de l’Etat doit se rendre ici même, là où sont réunies quelques 200 membres fondateurs de la coordination qui depuis près de deux jours travaillent à l’accouchement de ce « syndicat des quartiers ». Juste avant son arrivée, regroupées par région, les associations se penchent sur la prise de parole que chacun(e) d’elles aura à faire en direction de la ministre.

« On a été enfumés, on n’oublie pas ! »

Du côté de L’Île-de-France, chez les plus anciens militants associatifs issus de l’éducation populaire, cela ne fait pas de doute : « Il faut lui parler du droit de vote des immigrés ! ». Réaction immédiate et directe d’un jeune responsable d’une association de Cergy (Val d’Oise) : « Qu’est-ce qu’on va encore perdre notre temps avec ça ! On sait qu’elle va pas répondre à ça ! ». Un autre, assez jeune lui aussi, de Clichy-la-Garenne, Hauts-de-Seine, surenchérit : « Ils ont dit que c’est enterré ! C’est mort ! » Un ancien, élu à la région Île-de-France et membre de la mission Mechmache-Bacqué, d’insister quand même : « Mais c’est en tête du rapport de la mission ! » Une jeune engagée tempère l’emportement des autres : « On a été enfumés sur deux de nos grosses propositions, le droit de vote et la fin des contrôles au faciès ; il faut juste le leur rappeler : on n’oublie pas, contrairement à ce que les politiques disent des quartiers ! » D’autres tentent d’orienter le débat vers des questions pragmatiques, moins politiques : « La question est de savoir ce qu’on peut faire, et ce que la ministre peut faire si un Préfet ne joue pas le jeu du soutien à la participation des habitants ? Comment compte-t-elle faire dans ce cas ? » Le participant venu de Cergy reste sur sa tonalité très directe : « Il faut juste qu’elle comprenne qu’on n’a pas besoin d’elle, mais qu’elle, elle a besoin de nous ! » A quoi l’une des chevilles ouvrières de la coordination réplique : « C’est pas vrai ! On n’aurait pas pu être là tous, et faire cette réunion sans les moyens qu’on nous a donné ! »

Citoyens vs techniciens ?

Du côté de la région Rhône-Alpes, mêmes types de questionnements. Un activiste de Grenoble, qu’on a connu plus volontiers anti-politique, assure que la bonne interpellation est : « Il faut lui demander quel agenda de travail elle compte poser avec nous. Aura-t-on des rendez-vous réguliers ? » Ceux de la région Pays-de-Loire, puissance invitante, sont plus revendicatifs : « Il faut qu’on nous accorde à la Coordination nationale le même niveau de reconnaissance qu’au niveau local, avec les maires et les préfets. Avec des moyens pour négocier, de la part des préfets. Ca nous permettra d’inverser la logique de la politique de la ville, de la faire démarrer par les citoyens, pour faire en sorte que tout ne soit pas managé par les techniciens. »

« Il faut nous ouvrir la porte du CGET »

Mohamed Mechmache, qui vient tout juste d’être nommé porte-parole de la coordination (aux côtés de Nicky Tremblay, de l’association Dell’Arte de Toulouse Le Mirail), interpelle la ministre dès son arrivée : « Vous êtes la troisième ministre que l’on a comme interlocutrice. Avec ou sans vous on avance, même si on préfère que ce soit avec vous ! Mais maintenant, il faut savoir qu’on n’est plus les uns contre les autres, on fait corps ! Il y a des gens des zones rurales, des intellectuels, des gens des centres sociaux, pas seulement des associations de quartier ! » Et Nicky Tremblay d’abonder dans le même sens : « Comment combler l’écart entre les engagements nationaux et ce que les élus et les préfets feront ? » Du côté d’un militant associatif de la Paillade (Montpellier), on se veut tout aussi pragmatique : « On veut être dans l’écriture et la signature des contrats de ville ! On peut nous aussi faire des audits avec nos experts de terrain, nos sociologues ! Il faut nous associer aux missions et nous ouvrir la porte du CGET [Commissariat général à l’égalité des territoires, nouvel organisme fusionnant Acsé, ex-Datar et commissariat interministériel à la ville, ndlr] ! »

« Nous ne voulons pas acheter la paix sociale avec de faux espoirs… »

La ministre, ancienne élue à la sécurité à la Maire de Paris, qui a l’habitude du terrain, ne se laisse pas démonter : « Je comprends votre impatience. La situation est grave, très grave même. La République n’a pas tenu toutes ses promesses, et il y a une désespérance qui nourrit les extrêmes. Et si les extrêmes arrivaient au pouvoir en 2017, tous les français seraient en échec mais les associations et la politique de la ville seraient les premiers touchés (…) Les associations et les élus devront de plus en plus travailler ensemble dans la poursuite de l’intérêt général, pour que les revendications des habitants se transforment en actes. Même si il y aura forcément des déceptions. Tout ne sera pas réglé en quelques mois. Nous ne voulons pas acheter la paix sociale avec de faux espoirs, mais la réforme de la politique de la ville est bien en cours ! »

Crédits sanctuarisés ?

Et d’égrener toute une série d’indicateurs plus ou moins probants (20% des emplois d’avenir vers les ZUS, 40% des postes de scolarisation pour les moins de deux ans, 500 des 2000 nouveaux postes à Pôle emploi, 80 nouvelles zones de sécurité, 6 milliards pour la rénovation urbaine entre 2012 et 2017, une bourse d’expérimentation pour la participation à hauteur de 600 000 euros à l’été 2014, la lutte contre les rigidités administratives qui nuisent aux petites associations, des conventions pluri-annuelles pour les associations…). Avant de conclure par une assertion rien moins qu’intuitive : « les crédits politique de la ville sont sanctuarisés alors qu’il y a des baisses partout ailleurs ». Une partie de la salle s’étrangle… Rapidement, on entre cependant dans la tambouille de la politique de la ville et de la participation citoyenne à cette dernière, au grand dam de beaucoup de présents, éloignés de ces questions qui sont pourtant au fondement de la coordination : « bourse d’expérimentation », « cadre de référence », « conseils citoyens » associatifs et habitants en remplacement de certains « conseils de quartier », « délégués régionaux » de la coordination…

Après 30 ans, méfiance et déception

On reconnaîtra néanmoins la bonne volonté d’une ministre qui aura voulu prolonger les délais pour permettre aux associations de répondre à l’appel à projet sur la participation lancé en plein été, sans publicité et pour un délai de deux mois ; afin de permettre une présence effective de ces associations (et pas seulement de collectivités ou de centres sociaux) parmi ceux qui y auront répondu… Mais certains intervenants, évidemment très applaudis, remettent pourtant le curseur sur les questions plus politiques que techniques, comme ce responsable associatif marseillais : « Oui, il y a de la méfiance et de la déception ! Depuis 30 ans, on en a vu des vertes et des pas mûres… On attendait que vous augmentiez les budgets de la politique de la ville, qui ne représente que 0,2% ! Depuis 30 ans, la politique interministérielle, transversale, ça ne marche pas, le droit commun n’existe plus pour nous, et les préfets ont du mal à influer sur les pouvoirs publics locaux, à Marseille en particulier. On aurait aimé que le ministre de la ville soit ministre d’état, voire premier ministre bis ! »

On n’est pas des victimes

Reste que ce tournant de la vie associative française dans les banlieues témoigne d’un changement d’époque et de personnes : le cœur de cette coordination ne bat plus pour d’hypothétiques lendemains qui chantent, il est pragmatique, souvent professionnel, parfois même froidement technicien. Incarnation d’une génération qui ne se paie plus de mots et qui ne regarde plus en arrière les échecs des anciens, ni ne se laisse enfermer dans la stérile contemplation des erreurs passées de la gauche à son égard. Ce que résume un responsable associatif, quadra d’Angers : « On ne veut plus entendre ce qu’on entend dans tous les collectifs depuis 30 ans : qu’on est des victimes… »

Ainsi Mohamed Mechmache assure avec le ton résolument offensif qu’on lui connaît : « On est capable de retourner la table des quartiers si ça continue à se faire sans nous ! » Et de conclure par une missive, qui avait déjà été adressée à François Hollande lors d’un rendez-vous entre dix associations de banlieue et le président de la République à l’Elysée, à l’été 2013 : « Les mots d’amour qu’on a toujours eu, c’est bien ; mais maintenant, il faut des preuves d’amour ! »