Minorités en Politique

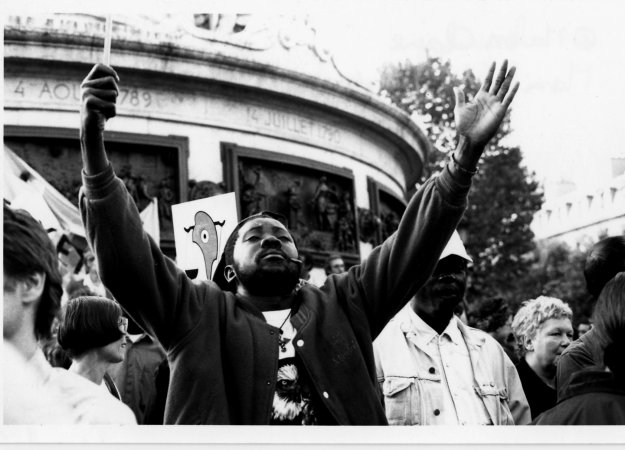

A l’heure où, en particulier dans les grandes métropoles de l’Hexagone, les élections régionales sont polluées par un débat non maîtrisé autour de « l’identité nationale », les partis politiques semblent pour la première fois convaincus de la nécessité de faire appel à des candidats appartenant aux « minorités visibles », y compris comme tête de liste parfois.

Cette évolution perceptible reste bien souvent « de surface », certes. Depuis plusieurs années des ministères sont confiés à des personnalités issues de ces minorités, au risque parfois de les exposer à la critique facile et immonde (parfois justifiée ?) d’être « le/ noir(e) » ou « l’arabe » « de service », ou « qui cache la forêt » (des injustices, de la discrimination etc.). Une fois de plus, un gouvernement de droite a pris les devants. Y compris dans les mots, puisque, comme le révélait récemment le quotidien Le Monde, on s’agite à l’Elysée pour passer des « personnes » aux « thèmes ». C’est-à-dire pour faire place au débat sur le fond, et pas seulement pour littéralement communiquer en matière de lutte anti-discrimination à partir de la couleur de peau des candidats mis en avant. Cette évolution représenterait bien une révolution très sensible. Qui témoigne de ce que Ressources Urbaines appelle de ses vœux depuis sa naissance en 2005, à savoir de passer des « visages » aux « messages ». Le débat agite la société civile depuis plus de dix ans. Des sondages prouveraient que les électeurs « seraient prêts » à voter pour de tel(les) candidat(e)s. Un récent colloque à l’Ecole Normale Supérieure, organisé par le Paris du vivre ensemble, les 11 et 12décembre 2009, brassait les mille et une thématiques autour de ces questions, grâce à de nombreux (et parfois prestigieux, souvent passionnants) intervenants, y compris via des réflexions comparatives avec d’autres pays européens, voire les Etats-Unis. La question de la couleur de peau (ou « race », comme disent le nord-américains) est en particulier mise en balance avec celle de la « classe », pour savoir laquelle des deux était la plus déterminante dans les discriminations (et/ou à quel point les deux phénomènes se cumulaient)… Débats houleux entre ces deux visions, l’une plutôt « libérale », critiquée par l’autre plutôt « sociale » qui lui reproche de trop faire abstraction justement des inégalités sociales dans ses combats contre la ghettoïsation. Aux Etats-Unis, le débat avance à grand pas, selon K. L Haynie (Université de Duke, USA), vers un modèle revendiqué par Obama en particulier comme « post-racial », ou post-colonial (en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth). Le premier pays-continent étant un excellent laboratoire de l’avancée des luttes anti-discrimination, avec toutes les questions qui peuvent y avoir trait : faut-il « essentialiser » le combat en reconnaissant des caractéristiques (être « noir », « musulman » etc.) comme autant d’outils de lutte, au risque de les transformer en traits réduisant les personnes à ces archétypes que justement ceux qui discriminent mettent en avant ? Faut-il aller vers un système « à l’américaine » qui véhiculerait un « multiculturalisme éclaté », ou développer la reconnaissance d’un « multiculturalisme intégré » comme en France, qui se fonde en un réel creuset ? Faut-il suivre le modèle anglais, dans lequel les minorités, très organisées et très structurées notamment depuis les années 80, avec des leaders officiels (parfois religieux) permettent à leurs communautés d’être finalement des citoyens plus engagés que les autres (qui, statistiquement, votent plus) de s’organiser en véritables lobbies (qui eux-mêmes se sont souvent structurés grâce à des combats sociaux, et pas seulement « ethniques ») ? Ne faut-il pas reconnaître que souvent « la droite », en nommant des leaders des minorités, a « préparé le terrain » à la reconnaissance de ces derniers dans l’ensemble de la société (avec Bush et Chirac, par exemple) ? Ne faut-il pas d’abord aider au développement de productions culturelles issues des minorités, comme préalables à des changements de mentalités de l’ensemble de la société, elle-même premier pas d’un changement politique en faveur d’une plus grande égalité entre citoyens des minorités et de la majorité ?

Question de fond : un élu est-il le représentant d’une minorité, quelle qu’elle soit, ou de l’universel, tel que le réclame la République française ? Complexe question de l’universalisme abstrait… Tel élu (Emir Deniz, PS) des minorités venant de villages de France témoignent, bien qu’ils se sentent parfois victimes de discriminations ou préjugés, qu’ils ne se sentent pas représentants d’une quelconque minorité. A leurs yeux, la nécessité est d’abord de lutter contre les discriminations, plus qu’en faveur « de la diversité ». Dans ce contexte, Laurence Méhaignerie (co-auteure du rapport « Les oubliés de l’égalité des chances ») veut promouvoir les méthodes toutes américaines de « l’empowerment » des « communities », soit le développement, grâce à un soutien des institutions, des capacités des acteurs locaux à s’impliquer dans la vie sociale et politique (mention de diversité dans bilans sociaux des entreprises, appels d’offres réservés à entreprises faisant un travail en matière de diversité etc.). Tout en reconnaissant que pour l’instant, peu d’acteurs locaux issus des minorités ont « réussi » en politique… Et Christiane Taubira de conclure logiquement : « Il n’y a pas de question noire, il y a la question blanche du rapport aux autres ».

Erwan Ruty - Ressources Urbaines